自宅で取り組める知育方法とは?遊びのアイデアやポイントも紹介

(1).jpeg)

子どもの知育というと、幼稚園や保育園、幼児教室などで行われるというイメージが持たれがちですが、自宅でも気軽に取り組める知育方法はたくさんあります。

実は、自宅でお子さんが何気なく楽しんでいる遊びや日常生活の中の行動も、知育につながっていることは少なくありません。

本記事では、自宅で楽しく取り組める知育にはどのようなものがあるか、詳しく紹介します。

また、知育玩具や知育絵本など、知育に使うものの選び方のほか、遊びのアイデアについても具体的に紹介します。お子さんの健やかな発育のために、自宅でできることを見つけて楽しく取り組みましょう。

知育とは

知育とは、「自ら考え行動する力」を育てる教育のことで、頭の教育とも言われています。幼児教育の基本でもある三育(知育・徳育・体育)のひとつです。

知育では、ほかの徳育(心の教育)や体育(体の教育)とも連動しながら、思考力、記憶力、発想力、判断力などを育てます。特に、問題が発生したときに自分で状況を理解し、知識や経験をもとに考えて答えを導き出す過程を重視するのが知育の特徴です。

知育の目的や必要性について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

- 2023.08.10知育教育の目的や必要性は?おすすめの方法も解説

自宅で取り組める主な知育方法

幼児教育や保育の施設だけでなく、自宅でも知育に取り組むことは可能です。自宅で取り組める主な知育方法を紹介します。

知育玩具

知育玩具は、知力を育てるために考えて作られたおもちゃのことです。実際に物を触って体を動かしながら遊ぶしくみにより、脳に刺激を与え神経の発達を促します。

保護者が子どもの成長のために選ぶという点も、知育玩具と一般的なおもちゃの違いです。

図形や造形、色、文字、数などをテーマにしたものが多いですが、最近ではプログラミングを自然と学べるような知育玩具もあります。

知育絵本

知育絵本では、自分で読む、または読み聞かせで想像力や思考力、好奇心などを育む効果が期待できます。

色や図形などがテーマで乳幼児から読み聞かせできる絵本のほか、ストーリーがある絵本、自ら調べながら知識を広げられる図鑑絵本などがあります。

また、見るだけでなく触れたり音を聞いたりして楽しめるしかけ絵本は、聴覚や触覚も刺激する知育絵本です。日常生活の中の場面をテーマに構成されたしつけに役立つ絵本などもあります。

年齢別のおすすめ絵本については下記の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてください。

知育アプリやゲーム

スマホやタブレットなどにインストールして遊べる知育アプリやゲームの活用もおすすめです。画面に表示されるイラストをタッチしたり傾けたりすることで、さまざまな反応を楽しめます。

0歳から小学生までの年齢や発達段階に合わせた内容が充実していて、いずれも楽しみながら学べるのが特徴です。パズルゲームのようなものから、動物のお世話やお買い物ごっこができるものなど多様です。

知育教材

知育玩具と区別しにくいですが、より教育的要素の強いものが知育教材です。年齢が上がるとワークブックやドリルなども含まれます。

ワークブックやドリルは、主に、線や文字を書く、なぞる、塗る、貼るといった活動を通して知育を行うものです。また、DVDなどの映像から学ぶこともできます。

知育玩具や知育絵本、知育アプリなどを総括して知育教材と呼ぶ場合もあります。

日常生活

日頃の生活の中で、子どもが主体的に何かを行い学ぼうとすることも知育のひとつです。たとえば、家事の手伝いやペットのお世話など、自ら進んで行うものは知育につながります。

代表的な幼児教育である「モンテッソーリ教育」の考えに基づいて自宅で行う「おうちモンテ」は、子どもの主体性を尊重した知育につながる子育ての方法です。

おうちモンテを行ううえで大切なのは、親は子どもを観察し、環境を整え、サポートする存在でいることです。親の見守りのもとで、子どもは安心して自ら学ぼうとする力を伸ばすことができるでしょう。

知育玩具の選び方

これから自宅での知育に取り組むなら、気軽に用意できる知育玩具を活用することをおすすめします。たくさんの知育玩具の中から上手に選ぶためのポイントを見ていきましょう。

対象年齢を確認する

知育玩具は子どもの年齢や成長・発達の段階に合わせて作られています。

お子さんの年齢や月齢よりも高いものを選ぶと、レベルが高すぎて遊びに興味を持ってもらえない可能性があります。また、興味を持ったとしても、発達段階に合っていないと十分な知育効果を得られません。

玩具のパッケージなどに対象年齢(月齢)が記載されています。子どもに合ったものを選ぶための目安となるので、購入前に必ず確認しましょう。

誤飲や怪我のリスクが低いものを選ぶ

特に乳幼児期は誤飲や怪我などのリスクを考えて、安全性の高い知育玩具を選ぶことが大切です。

0~1歳の赤ちゃんは、興味を持ったものを何でも口に入れます。パーツが取れやすいものや口の中にすっぽり入り込んでしまうものは危険です。

角や先がとがったものや、重すぎるもの、素材が弱くて壊れやすいものも、怪我の原因になりやすいため注意が必要です。

知育の目的や伸ばしたい能力を考えて選ぶ

知育を通してお子さんにどんなことを身につけてほしいか、伸ばしたい能力は何か、考えることも大切です。

たとえば、集中力の発達を促せるもの、言葉を学ぶのに適したものなど、知育玩具はそれぞれ特徴が異なります。複数の力を同時に伸ばせるように作られたものも、もちろんあります。

伸ばしたい力に合った知育玩具の中から、お子さんの好みに合った興味を引きやすいものを選ぶといいでしょう。

知育につながる遊びのアイデア

(1).jpeg)

子どもが日常的に楽しんでいる遊びの中にも、知育につながるものはたくさんあります。親子で一緒に楽しめる、知育におすすめの代表的な遊びとそのアイデアを紹介します。

ごっこ遊び

ごっこ遊びは、おままごとをはじめとする、なりきって楽しむ再現遊びのひとつです。さまざまな人や動物、時には物にもなりきる遊びで、想像力はもちろん、記憶力や思考力、創造性、社会性などが育まれます。

自宅で行うときは、親もお子さんの世界に入り込んで、イメージを共有しながら一緒になりきって遊びましょう。また、お子さんが一人や子ども同士で楽しんでいるときは、様子を見守ってください。

必要に応じて、ごっこ遊びの世界が広がるような道具や素材(紙、布など)を取り入れるのもおすすめです。

工作

切ったり貼ったり描いたりしながら、作品を作り上げていく工作も、知育に最適な遊びのひとつです。さまざまな道具や素材を使って自分で考えてものを作るため、手先はもちろん頭を使います。

1~2歳頃は、シールを貼る、紙を破る・丸めるといった簡単な工作がおすすめです。年齢が上がるにつれ、糊やはさみを使ったり折り紙をしたりと、できることが増えていきます。

子ども用のはさみやセロテープなどの道具のほか、お子さんが自分でイメージを膨らませて選べるよう、新聞紙や折り紙、シール、空き箱などの素材を常備しておくと気軽に楽しめます。

工作への興味が広がる以下のような絵本もおすすめです。

けしごむぽん いぬがわん

ものさし、ふた、フォーク、積み木、かなづち、テープ、ねじくぎ……。使っているのは身近なものばかり。はんこ遊びでこんなアートができるなんて! 『はんこ遊び×アートのたのしさ』おうち遊びのきっかけにも最適。イマジネーションがゆたかに広がる絵本です。

パズル

パズルは、指先を使いながら頭を働かせる遊びです。想像力と集中力を育てることができ、さらに慣れてくるとより効率的に完成させようとするため、論理的思考力も育まれます。

ただし、最初から一人で完成させられるとは限りません。まずはそばで見守り、一緒にやってみることから始めましょう。慣れてきて一人でやりたがるようになるまでは、サポートすることが大切です。

パズル要素のある絵本を活用するのも良いでしょう。

かおノート

顔が52ページ分に、目・鼻・口などの顔パーツのシールが6枚ついた「アートなふくわらい」絵本。

付属のシールを貼ったりペンや色鉛筆で描き加えたりして、自由な発想で顔を完成させてみよう!

うれしい顔、笑った顔、困った顔、照れた顔、いろ~んな顔を作って・遊んで・笑える「かおノート」。

シールは本のページにセットされているので、お子さまの移動中のおもちゃとしてもぴったりです。

友だち同士や親子で作って、出来上がったおもしろ顔を見せ合っても楽しいです!

お絵描き

紙とクレヨンや鉛筆さえあれば、いつでも気軽にできるのがお絵描きです。意気込んで行わなくても、ちょっとした隙間時間に子どもが自ら取り組めるよう、手の届く場所に紙や描ける道具を置いておきましょう。

なお、どの発達段階でも、正しく描かせようとするのではなく、お絵描きを楽しむお子さんの気持ちに共感することが大切です。

えを かく かく かく

まちがった色なんてない。自由な色でかいていい

絵筆をもった男の子がかくのは……とっても青い馬。赤いわにや黄色い牛などカラフルな動物たちがあらわれる、迫力いっぱいの絵本。

この絵本は作者エリック・カールが、ドイツ表現主義の画家フランツ・マルクの絵に触発されてかいた絵本です。

マルクは、青い馬、黄色い牛など、動物たちを大胆な色づかいでえがいた画家でしたが、第一次世界大戦で亡くなってしまいます。

カールは、ドイツにいた12歳のとき、美術の先生からマルクの絵を見せてもらい、その自由でのびのびした絵に影響を受けました。

迫力満点の色あざやかな本書には、絵をかく子どもたちへのカールの思いがこめられています。

――「まちがった色なんてない」「線からはみだしたっていい」「自由にかいて楽しもう!」

らくがき絵本五味太郎50%

「らくがきこそが絵のはじまり」と五味太郎が、らくがきワールドへと読者をいざなうかきこみ式絵本。ぬり絵、ことば遊び、めいろ、お面......。たっぷり368ページ、始めたらやめられないおもしろさ! 世界中の子どもたちが楽しんでいる、らくがき絵本の第1弾。

こんにちは!わたしのえ

おもいきって ぐっちょん! まっしろの紙に筆をおろすと、色が生まれる。立ち上がって、筆をふりまわして、手や足にも絵の具をぬって体ぜんぶで色をぬって。描くことの喜びに目覚める瞬間をみずみずしく描く。「ずういいいいいいい」「ぽたぽた」「ぺったん」など擬音語も楽しい。絵を描くことの楽しさがつまった絵本。

ボードゲーム

人生ゲームやオセロなどのボードゲームは、家族みんなで楽しめるおすすめの知育遊びです。指先を使ってコマを進めながら、全体の状況を把握したり、次の戦略を考えたりと、自然と集中力も高まるでしょう。

種類によって対象年齢があるため、お子さんが無理なく取り組めるものを選ぶ必要があります。また、最初のうちはルールを理解するための時間が必要です。大人がサポートしながら遊ばせてみましょう。

ブロックや積み木

想像力や集中力、発想力を育みたい場合は、ブロックや積み木がおすすめです。いずれも対象年齢を確認し、お子さんの手で扱いやすく誤飲の心配のないサイズから選びましょう。

お子さんと一緒に組み立てたり、作ったものでごっこ遊びをしたりと、楽しみ方はさまざまです。組み立てるだけでなく、ブロックや積み木のピースを使って見立て遊びをすることもできます。

積み木はカラフルなものもありますが、想像力を育てたいなら白木のシンプルなものがおすすめです。

童歌・リトミック

子どものために作られた童歌を聴かせたり、一緒に歌ったりして楽しむのも自宅できる知育の一つです。

また、リトミックは楽しく音楽と触れ合いながら、子どもたちの潜在的な基礎能力の発達を促します。正しい動きを意識する必要はありません。子どもが好きなように踊ったり歌ったりすることを一緒に楽しみましょう。

以下のような、親子で一緒に繰り返し歌える歌の本もおすすめです。

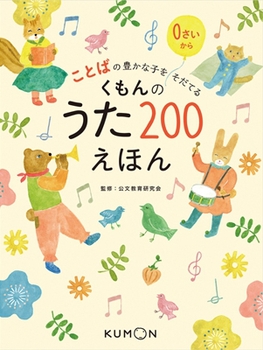

ことばの豊かな子をそだてる くもんのうた200えほん

お子さまのことばの世界は、赤ちゃんの時期からの語りかけや、絵本やうたを通したことばのやりとりによって、はぐくまれます。

とくに「うた」は、心地よいメロディーやリズムとともに、ことばが記憶に残りやすいといわれます。うたがすきな子ども、たくさんのうたをおぼえた子どもは、ことばも豊かにそだっていきます。

『くもんのうた200えほん』は、KUMONが大切にしてきた、こうした子育ての知恵を、ご家庭で実践していただくために生まれました。

公文式教室でも長く歌われてきたうたを中心に、ことばの世界を広げるのに最適なうたを、なつかしい童謡から子どもたちに人気の曲まで、バラエティ豊かに200曲セレクトし、美しい絵とともに収録しています。

『くもんの うた200えほん』で、今日から、うたのある楽しい子育てをはじめてみましょう。

※別冊付録 「おやこノート」「うた200の木ポスター」つき。

※収録曲CD(別売)『ことばの豊かな子をそだてるうた200アルバム①』『ことばの豊かな子をそだてるうた200アルバム②』もございます。また、主要音楽配信サイトより、ダウンロード版を配信しております。(CD版、ダウンロード版の曲目・音源は同じものです)

知育に取り組む際のポイント

知育玩具や遊びの選び方も重要ですが、自宅で知育に取り組む際にはほかにも心がけたいことがあります。お子さんの成長発達を上手にサポートできるよう、押さえておきたいポイントを紹介します。

子どもの成長や発達段階に合わせる

対象年齢の合った知育玩具を選ぶことに加えて、知育を行う際の関わり方も、お子さんの状態に合わせることが大切です。

先取りするのではなく、成長や発達段階に合った知育を行うことで、子どもはより楽しんで遊びながら、考えたり工夫したりすることができます。

慣れない遊びはまず一緒にやってみるなど、必要に応じてサポートもしながら進めていきましょう。

楽しく取り組めるようにする

子ども自身の興味や関心が知育の入り口となるため、好きなジャンルや興味を持ちそうなものを取り入れることも大切です。お子さんの取り組む姿を見守り、一緒に喜んだりあたたかい言葉をかけたりすることも、楽しさややる気につながります。

親子で取り組めるもの

楽しく取り組むには、親子でできる知育内容を選ぶのもおすすめです。たとえば、スキンシップを取るようなリトミック遊びや、相談しながら課題をクリアしていくような知育玩具(教材)などを選ぶとよいでしょう。

親子のコミュニケーションやスキンシップが自然と取れるため、お子さんも愛情を感じ取りやすく、自己肯定感につながります。自主的に物事に取り組むための力となるでしょう。

子どもの自主性を大切にする

知育は無理に行うものではありません。親に言われたからやるのでは、押し付けられた感じになってしまい、楽しむことができません。

「やらせなきゃ」と意気込むのではなく、楽しく遊ぼうという気持ちで取り組むのがおすすめです。

お子さんが主体的に取り組めるようにするためにも、気分やタイミングに合わせることが大切です。気分が乗っていないときは早めに切り上げるなど、無理なく進めていきましょう。

兄弟姉妹や友達と比較しないようにする

子どもにはそれぞれ個性があり、行動の早い子もいればじっくり時間をかけて取り組む子もいます。そのため、スピードや結果を見てほかの子どもと比較してしまうと、意欲が失われてしまいます。

誰かと比較するような言葉をかけたり競争させたりするのではなく、お子さんの個性に合わせて関わることが大切です。

自宅でできる遊びを通して子どもの知育に取り組もう

知育は、日常の中で子どもが自主的に取り組む遊びが充実していれば自然とできるため、特別なことを取り入れなければと意気込む必要はありません。

自宅で知育を行う際は、親子でコミュニケーションやスキンシップを取りながら楽しむことが大切です。知育玩具や知育絵本、歌遊びなどを取り入れるほか、お子さんが興味を持った家事のお手伝いを始めるのもおすすめです。

子どもが自分からやってみたいと思えるような環境を作って、自宅での知育を楽しみましょう。

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

あかちゃん・こそだて

あかちゃん・こそだて  まなび

まなび

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ