朝ドラ『ばけばけ』で注目!小泉八雲ってどんな人?八雲とセツが紡いだ作品たち

.jpg)

2025年度後期のNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』は、 小泉八雲とその妻の小泉セツがモデルです。

長年の八雲ファンはもちろんのこと、「“小泉八雲”って聞いたことあるけど、どんな人だっけ?」という方も『ばけばけ』をもっと楽しめるよう、八雲とセツが夫婦二人三脚で生み出した作品たちを紹介します。

小泉八雲ってどんな人?

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は1850年、ギリシャのレフカダ島でアイルランド人の父とギリシャ人の母のもとに生まれました。16歳の頃に片目を失明し、イギリスで教育を受けるも貧困のため19歳でアメリカへ渡ります。新聞記者として活躍した後、1890年に来日し、松江尋常中学校で英語教師となります。

松江での生活で日本の文化と風習に深く魅了された八雲は、旧松江藩士の娘である小泉セツと出会い、1891年に結婚。セツは八雲に日本の古典や民話、怪談などを語り聞かせ、八雲の創作活動に大きな影響を与えました。この結婚を機に日本への定住を決意し、日本国籍を取得して小泉八雲と名乗ります。

その後、熊本の第五高等学校、東京帝国大学で教鞭を執りながら、『知られぬ日本の面影』や『怪談』など、日本の文化や文学を西洋に紹介する数々の著作を発表。1904年、心臓発作により54歳でその生涯を閉じました。

八雲年譜──小泉八雲が歩んだ道

〇1850年(0歳)……ギリシャのイオニア諸島・レフカダ島で生まれる

|

〇1863年(13歳)……イングランド北部にある全寮制の学校セント・カスバート・カレッジに入学

|

〇1866年(16歳)……事故により左目を負傷し失明

|

〇1869年(19歳)……大叔母の破産により経済的に困窮し、移民船に乗ってアメリカに渡る

|

〇1870年(20歳)……物語を書いてボストンの週刊誌に投稿するようになる

|

〇1874年(24歳)……新聞社の正式社員となる

|

〇1882年(32歳)……翻訳集『クレオパトラの一夜とその他幻想物語集』を自費出版

|

〇1884年(34歳)……『異邦文学残葉』を出版

|

〇1885年(35歳)……ニューオーリンズで開催されていた万博での日本館の展示品に興味を引かれる

|

〇1890年(40歳)……バンクーバーから日本に向けて出港、8月には松江にある島根県尋常中学校に赴任し英語教師に

|

〇(41歳)……身の回りの世話をするために小泉セツが雇われる。11月、セツと養父母らを伴い熊本へ転居

|

〇(42歳)……セツと一緒に博多、関西、山陰、隠岐へと大旅行する

|

〇(43歳)……セツの懐妊を知らされ、帰化を考え始める

|

〇(44歳)……日本に関する最初の著書『知られぬ日本の面影』(上下2巻)を出版、神戸に転居

|

〇1896年(46歳)……帰化手続きが完了し、「小泉八雲」と改名。9月、東京へ転居し、 東京帝国大学(現東京大学)文科大学の英文学講師に

|

〇1898年(48歳)……日本お伽噺シリーズ(ちりめん本)『猫を描いた少年』を出版(以降、同シリーズにて1899年に『化け蜘蛛』を、1903年に『団子をなくしたお婆さん』を出版)

|

〇1903年(53歳)……東京帝国大学講師を辞職

|

〇1903年(54歳)……3月から早稲田大学講師として出勤。4月2日、『怪談』を出版。9月1日心臓発作が起き、26日に再び心臓発作をおこして息を引き取る。

*ここで紹介した以外の日本での著作物

『東の国から』(1895年)『心』(1896年)『仏の畑の落穂』(1897年)『異国情緒と回顧』(1898年)『霊の日本』(1899年)『影』(1900年)『日本雑記』(1901年)『骨董』(1902年)『日本―ひとつの解明』(1904年)

参考:小泉八雲記念館ホームページ「小泉八雲の生涯」(https://www.hearn-museum-matsue.jp/hearn.html)

八雲とセツの「怪談」

小泉八雲の代表作と言えば、なんと言っても『怪談』です。

日本各地に伝わる幽霊や妖怪の物語を、八雲独自の美しい文章で再話した本作は、妻であるセツが八雲に語り聞かせた物語から生まれました。

セツの豊かな知識と語りの才能が、八雲の創作に不可欠なインスピレーションを与えたと言われています。

夫婦の共同作業によって生まれた本書は、出版以来120年以上が経った今もなお、日本のみならず世界中で愛されています。

ここでは、不朽の名作である『怪談』を紹介します。

訳者によっての違いも、ぜひお楽しみください。

翻訳家・小宮由氏が子どもたちに朗読することに重点を置いて訳した一冊。10篇をセレクト。

名作「怪談」の新訳版。小泉八雲氏が妻セツから聞いた日本各地に伝わる幽霊話を再話し、独自の解釈を加えた情緒豊かな作品。翻訳家・小宮由氏が10篇をセレクトし、朗読に適した美しい日本語訳でお届けします。

「耳なし芳一」「雪女」「むじな」など17編を、読みやすい新訳で

小学生にも読みやすい『怪談』

大人向けの『怪談』はちょっと難しい、という小学生にもぜひ楽しんでほしい。

そんな思いから生まれた、小学生にも読みやすい『怪談』3作品を紹介します。

「耳なし芳一」や「雪女」など20話を、美しい文章と新しい絵で子どもたちに

「耳なし芳一」や「雪女」をはじめ、のっぺらぼう、ろくろ首など、日本の伝説や昔話・民話から生まれた、小泉八雲の「怪談」20話を、美しい文章と新しい絵で子どもたちに伝える。

小泉八雲の『怪談』が、まんがになった!

★「難しい」が「おもしろい」に変わる!

【学研学習まんがシリーズ】

教科書でも取り上げられる日本と世界の名作を、まんがと解説でわかりやすく紹介!

まんがによって作品の世界をビジュアルで楽しみながら、各場面の補足説明や時代背景の解説で詳しく理解できます。

古文・現代文に苦手意識のある小・中学生にも、文学教養をかんたんに身につけたい大人にもおすすめのシリーズです!

★まんがで読む小泉八雲「怪談」

明治時代の日本を生きた、ギリシャ生まれの作家小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。

世界各国を転々としてきた八雲が、日本の文化と伝承に魅せられ執筆した、代表作『怪談』をまんが化!

作品成立に欠かせなかった、妻セツとのやり取りや、八雲の生い立ちにも触れながら、「のっぺら坊」や「雪女」など、今に伝わる「日本の怪談」の原点ともいえる『怪談』の世界を描きます。

★この本のポイント

●教科書でも扱われる、超定番作品をまんが化!

●美麗なカラーページと描きこまれた作画で、名作の世界を楽しめる!

●読むだけでいつの間にか文学教養が身につく!

●八雲研究第一人者完全監修!まんがと連動した解説で知識や理解が深まる!

「雪女」「耳なし芳一」などの短編のほか、「東洋の土をふんだ日」「夏の日の夢」などのエッセイも収録

明治期の日本をこよなく愛し、「小泉八雲」の日本名を持ったハーン。「雪女」「耳なし芳一」などの短編のほか、新鮮な日本の印象「東洋の土をふんだ日」、幻想的な旅の記「夏の日の夢」などの随筆(抄)を収録。

絵本で読める小泉八雲

絵本でも八雲とセツの怪談を楽しんでみませんか?

『怪談』から生まれた絵本、中でもとくに絵が美しく見ごたえのある作品をご紹介します。

■読者の声

美しくて恐ろしい

友人に伊勢英子さんの『雪女』がいいと聞いて読んでみました。

大判のサイズに、全頁氷で覆われているような冷ややかな緊張感を持った本でした。

結構長いお話なのですが、1年生の次男もじっと聞いていました。巳之吉が、嫁となったお雪に雪女の話を話し始めるところでは、「だめだよ。話しちゃだめだって言われたのに・・・」と思わず口にするほどでした。

お雪となって人間の暮らしをする雪女は、普通の人とは少し違って、ぼうっと光り輝いているように描かれているものの、恐ろしさはなく、たおやかな感じがします。

ところが、ひとたび雪女の本性を出した姿になると、情念のようなものが浮かび上がり、凄みを感じさせます。

最初から最後まで緊張感を失わない絵本です。

(金のりんごさん 40代・ママ 女の子12歳、男の子9歳、男の子7歳)

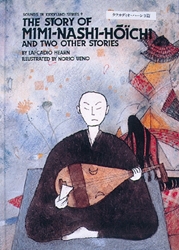

英語で読む『怪談』

『怪談』は、八雲によって英語で書かれたものです。

つまり、原著は英語なのです。

セツが語り聞かせた日本の物語から生まれた、小泉八雲の『怪談』。

八雲によって書かれた英語での原著も、ぜひお楽しみください。

「耳なし芳一」「雪女」「ろくろ首」「青柳の話」など怪奇文学の名作8篇を、小泉八雲が書いたシンプルな英語で楽しもう

ギリシャ出身で、のちに日本に帰化した小説家・日本民族学者の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。日本古来の伝承や民話をこよなく愛した彼は、日本各地の幽霊話などを独自の解釈を加えて情緒豊かな文学作品として蘇らせ、代表作『怪談』を著した。

本書では、「耳なし芳一」「雪女」「ろくろ首」「むじな」「青柳の話」「葬られた秘密」「安芸之介の夢」「かけひき」の8篇を収録。時代を超えて楽しまれる怪奇文学の名作が、シンプルな英語で楽しめます。

八雲が書いた3つの奇談『耳なし芳-』『鏡の精』『鮫人のなみだ』が、日本語と英語の絵本に!

『耳なし芳-』は『平家物語』を語る琵琶法師の芳一を主人公とした物語。『鏡の精』は足利時代の半ば頃、-揆と反乱にゆれた京の郡で、古井戸の底から見出された百済渡来の鏡をめぐる話。そして『鮫人のなみだ』は琵琶湖畔にかかる溝田の唐橋の上で、竜宮を追われてさまよう鮫人に思いもかけない恩返しを受ける奇談。これらの作品はラフカディオ・ハ-ン(小泉八雲)によって、英語で書かれた日本文学です。

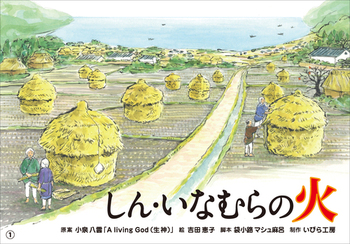

「津波」という日本語を世界に広めるきっかけの一つになった『稲むらの火』

小泉八雲は『怪談』のほかにも大きな功績があります。

それは、日本の伝統的な精神や風習、そして文学的価値を、美しい英語で西洋に伝えたことにあります。

その中でも、短編小説『稲むらの火(原題:A Living God)』では、自然災害が頻発する日本において、人々がいかに知恵と勇気をもってそれに対峙し、互いに助け合ってきたかを、感動的な筆致で描き出しました。

日本の防災意識と人道精神を世界に伝えた本作の中で「tsunami」という単語を用い、これが「津波」という言葉が国際的に認知されるきっかけの一つになったと考えられています。

江戸時代後期に起きた安政南海地震の際に、濱口梧陵が自身の稲むらに火を放って村人たちを高台に避難させ、多くの命を救ったという実話に基づいていたこの物語を、今も自然災害が続く日本に生きる私たちも、読み継いでいけたらと願っています。

子どもにも読みやすい『稲むらの火』

ある秋、村の人々がお祭りの用意をしていると、長くてのろく、ふんわりとした地震がおきた。海を見おろす高台に住んでいた五兵衛は、地震のあとに、波が海の沖の方へとしりぞいていくのを見て…。

『稲むらの火』が、画家エド・ヤングのダイナミックな絵画表現によって絵本に!

画家エド・ヤングのダイナミックな絵画表現に魅了されて昨年2010年に版権取得しておりましたが、このたびの東日本大震災での目に余る津波映像の氾濫に戸惑い、出版を躊躇しておりました。

しかし、津波から人命を救うため、財産を捨てて村人を高台に走らせた主人公の自己犠牲の精神、そして地震が起きた際の身の処し方について、この絵本が伝え、学ぶことはとても大きく、改めて出版の意義を新たにしました。

思い出すことも辛い体験ではありますが、戦争や原爆と同様、悲惨だから恐ろしいから自粛、封印するのではなく、後世に伝え続けることにも大きな意味があると信じます。

なお、このお話は、小泉八雲が「生き神様」として発表した原作を、2009年に米国在住のカジカワ・キミコ氏が再話し、作品化した翻訳書です。日本国内では、「稲むらの火」として再話された作品が現在、小学校5年の教科書に60数年ぶりに採用されています。

■読者の声

絵のすごさに圧倒されてしまいました

2011年の東日本大震災の大津波に先んじて完成されていた絵本。

ただ、あの震撼とする現実の映像と、被災者を慮って出版を躊躇した絵本。

この絵本を見て、鬼気迫る迫力を感じるだけに、エド・ヤングさんの躊躇はよく分かります。

津波から村人を助けた長老の知恵。

自ら稲村に火を放って、海岸で祭りに興じる村人を高台に走らせたとっさの行動。

実話を基にしている小泉八雲の作品で、津波の教訓とともに見直されている話ではあります。

同じ話を別の絵本でも見たのですが、この絵本の絵のものすごさに呑みこまれてしまいました。

あの大津波の地獄が再現されているようで、怖さも感じながら、忘れてはいけないものとして、この絵本を推薦します。

(ヒラP21さん 50代・パパ )

紙芝居でも『稲むらの火』を読んでみよう

『稲むらの火』の物語りは、文部省小学校教科書の教材になった有名な話です。

原案である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の「A living God(生神)」は、八雲の巧みな脚色により、「つなみ Tsunami」という言葉と『稲むらの火』を世界に広めました。この紙芝居は、史実を重んじました。そうした方が、濱口儀兵衛(濱口梧陵)の人となりがよく伝わるからです。

ストーリー:江戸時代の終わり頃、1954年(安政元年)12月23日の朝。グラッ グラ グラ グラッ! 「 地 震 だ !」村人たちは、村長の指示のもと、神社に避難した。・・・しかし、夜になっても、津波は来なかった。「これで、ひと安心じゃ...」朝になり、村人たちは、ホッとして、家に帰った。地震の後片付けをしていた、その日の夕方......。

協力:稲むらの火の館(和歌山県有田郡広川町)

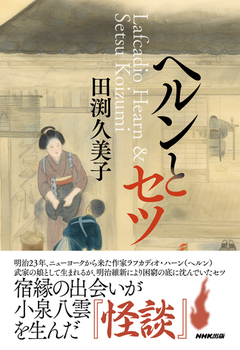

八雲とセツの軌跡を追う

ここまで小泉八雲とセツが遺した作品について紹介してきました。

それでは、八雲とセツはどのように出会い、どんな人生を歩んできたのでしょうか?

2人の軌跡をまとめた本から、紐解いていきましょう。

アイルランド出身の著者が描く、空想と史実が織りなす魂の伝記小説

『怪談』『知られぬ日本の面影』『日本――一つの試論』。日本人も気づいていなかった日本文化の魅力・価値に気づき、世界に広めた人物、小泉八雲。

自身の生い立ちに由来するコンプレックス、葛藤にもがいていたかつての彼、「ラフカディオ・ハーン」はいかにして「日本人・小泉八雲」となったのか。日本へ渡り、日本人の生き方や文化、そして妻となる女性、小泉セツに出会い、彼の人生はヤゴがトンボとなって飛び立つがごとく変わっていく――。

アイルランド出身の著者が描く、空想と史実が織りなす魂の伝記小説。日本人とは何かという問いを、現代の私たちに投げかける。

八雲とセツの愛情あふれる人生を、感動的なマンガで読んでみよう

小泉八雲と、その妻セツの愛情あふれる人生、そして二人がどのように多くの読者に読み継がれる作品を作ったのかを、感動的なマンガで紹介。そして、そのマンガの合間に、二人が紡ぎ出した物語を、ちょっと怖い&可愛いイラストで構成し掲載。

八雲とセツを知る本、こちらもおすすめ!

八雲&セツさんと一緒に、妖怪の世界へ

最後に紹介する本は、こちら。

八雲が魅了され、その人生を変えた日本の「怪」とは、どんなものだったのでしょうか?

それを知るための一冊も、ぜひ読んでいただければと思います。

八雲が自ら描いた「狐火」「轆轤首」「船幽霊」「海坊主」「雪女」などの図版も豊富に収録されています。

八雲とセツ、そして日本のもののけの魅力を、ぜひご堪能下さい。

失われたものと、今も残るもの──日本の原風景を再発見しよう

八雲とセツが遺した作品には、明治初期の急速な近代化の中で失われつつあった日本の伝統的な生活、風習、そして自然が織りなす風景が、繊細で情緒豊かな筆致で描かれています。

現代ではその多くの物が失われてしまいましたが、今でも残っているもの、息づいていると感じられるものもあります。そんな日本の魅力を再発見できる八雲とセツが織りなす世界を、ぜひお楽しみください。

洪愛舜(ほん えすん)

ライター・編集者・絵本作家。

1977年大阪府堺市生まれ。出版社勤務を経て、現在は育児・教育系ライターとして雑誌、書籍、Webメディアなどで執筆。絵本の編集や絵本作家のアシスタントを通じて、絵本の世界の扉を開ける。一女一男2児の母。子育て中の体験からアイディアを得て、日本語と英語両方で読めるDual絵本『すき! I like it!』(教育画劇)を出版。子どもに一番たくさん読み聞かせした絵本はたぶん『おたすけこびと』。

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ