【今週の今日の一冊】「絵本の日」に読みたい。大人の心にも響くロングセラー絵本。

11月30日は「絵本の日」。

いつもは子どもに読み聞かせる側の大人も、自分のためにページを開いてみませんか。大人になってから絵本を開いてみると、子どもの時とはまた違った感動を体験する瞬間があります。

今週は「絵本の日」に読みたい、大人の心にも響くロングセラー絵本をご紹介♪ 合わせて関連する絵本やインタビュー記事など、より深く楽しむための情報も合わせてお届けします。

「絵本の日」とは?

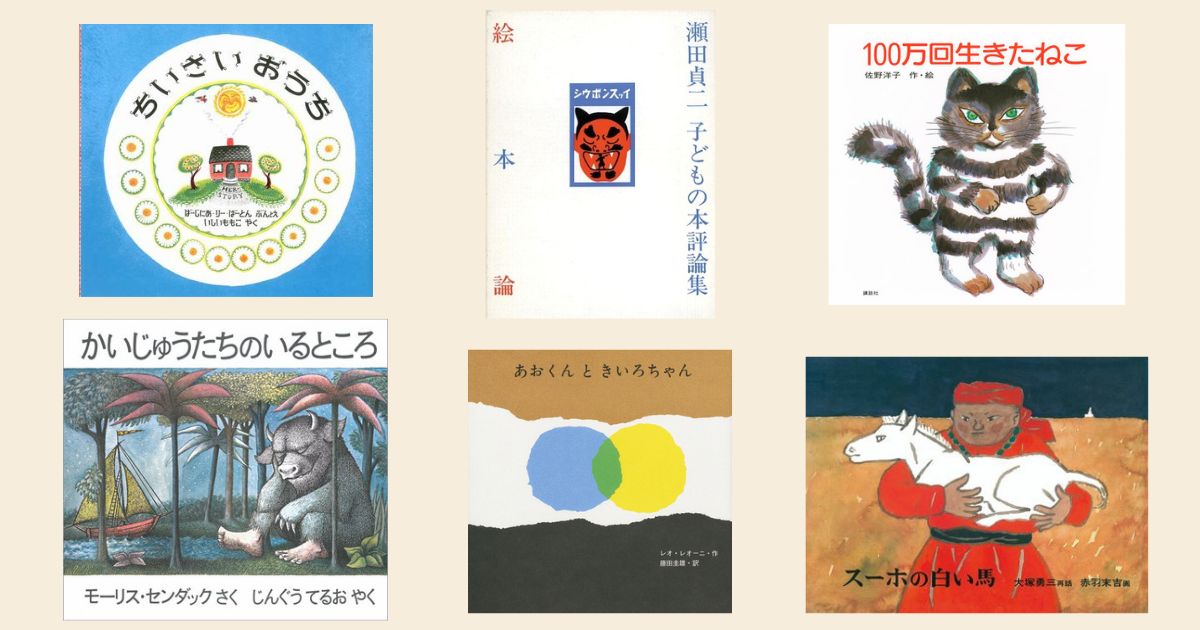

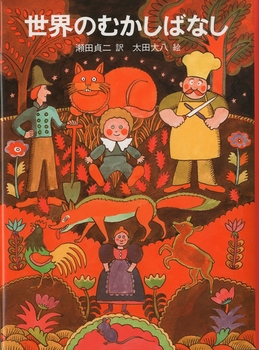

日本において、戦後、“絵本”に関する基本的な考え方を最初に示し、その後の絵本の世界に大きな影響を与えた瀬田貞二さんの『絵本論』(福音館書店刊)。こちらの『絵本論』が1985年11月30日に発行されたことにちなんで、民間図書館「絵本と図鑑の親子ライブラリービブリオ」が、毎年11月30日を「絵本の日」に制定しました(2012年日本記念日協会によって認定)。

2025年11月24日から11月30日までの絵本「今日の一冊」をご紹介

11月24日 なにも変わらずにそこにいるだけなのに…

月曜日は『ちいさいおうち』

きれいなぴんく色の壁に、すてきな窓と玄関。小さいけれど、丈夫でしっかりしたつくりの「ちいさいおうち」がたっているのは、静かな田舎の丘の上。

朝になるとお日さまがのぼり、夕方にはお日さまがしずみ。

夜になれば、お月さまをながめ、遠くに見える町のあかりを見ながら想像をする。

春になれば、りんごの花が一斉に咲き、夏になると丘はひなぎくの花で真っ白になり。

秋には、木の葉が黄色や赤に染まり、冬がくると、辺りは一面の雪景色。

この、夢のように美しく変貌する自然の景色の中心にいる「ちいさいおうち」。

住んでいる人たちは畑仕事をし、子どもたちは池で泳ぎ、熟したりんごをつみ。

それらを、動かずにじっと見ています。

この幸せな光景がずっと続くと思っていたのに、ある日変化の時が訪れます。家の前にやってきたのは自動車。自動車はどんどん増え、やがてスチームシャベルが丘を切り崩し、道をつくり始めたのです! 「ちいさいおうち」の前に広い道路が出来上がると、あっという間に景色は変わっていきます。背の高いビルがたち、夜には外灯がつき、電車が通り、高架線が通り……。

そこにあるのは「時の流れ」。なにも変わらずにそこにいるだけなのに、どんどんみすぼらしくなっていく「ちいさいおうち」を見ながら、小さな読者は何を思うのでしょう。きっと同じようにしょんぼりし、ひなぎくの花が咲く丘を恋しく思うのではないでしょうか。

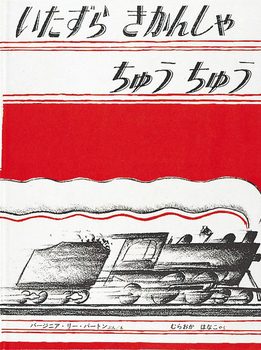

70年以上も前に誕生したこの『ちいさいおうち』は、アメリカを代表する絵本作家の一人、バージニア・リー・バートンの傑作絵本です。 細部に渡って考え抜かれた構図、デザイン、そして美しい色彩。多くは語らずとも、その思いがシンプルに伝わってくる文章。現在に至るまで、多くの表現者たちが影響を受けた1冊としてこの作品をとりあげるのも納得の完成度なのです。

2019年11月に、バートン生誕110年を記念して、より原作に使い色彩で美しく生まれ変わった改版が発売となりました。表紙の“HER-STORY”の文字、献辞の“To Dorgie”の文字がよみがり、巻末には、バートンの息子さんによるあとがきが収録され、よりこの作品を深く味わうことができます。かつて子どもの頃に読んできた大人の方も、もう一度読み直してみることをおすすめします。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

読者の声より

子供の頃にも読んだ事はありましたが、大人になり再び読み返してみると、昔は何も感じなかった箇所に強く共感する部分が多々ありました。

ちいさいおうち同様、私自身も田舎で生まれ育ち、都会暮らしをしばらく送った後、また自然の多い場所に戻ってきました。

田舎にいた頃憧れていた都会は、季節を感じる事が少なく、人々は常に忙しそうで、まさにこの絵本の通り。

自然を身近に感じながら四季を楽しみ、時間の流れを感じながら、心豊かに生きていく事の大切さを、絵本を通じて再確認させてもらった気がします。

(miki222さん ママ・40代 男の子14歳 女の子12歳)

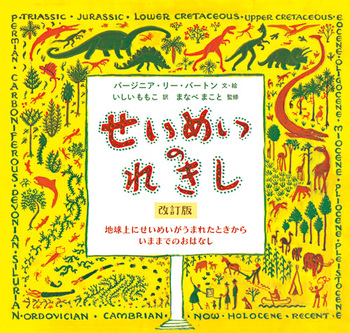

大人も読みたいバージニア・リー・バートンの絵本

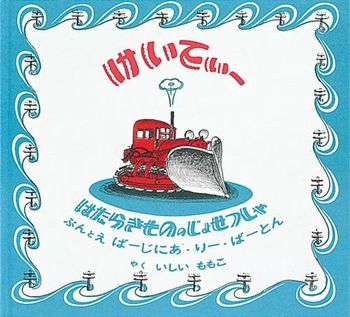

11月25日 冬の定番。寒くなると読みたくなる愉快な驚きの一冊

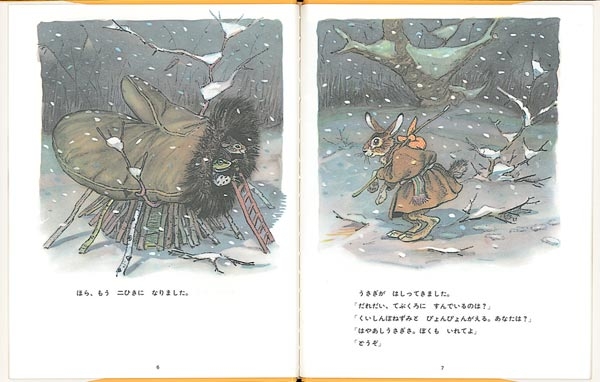

火曜日は『てぶくろ』

降りつづく雪の中、ぽつんと落ちていたのは片方だけの暖かそうな手袋。最初に見つけたのは小さなねずみ。彼女は中にもぐり込み、言うのです。

「ここで くらすことに するわ」

確かに、ねずみが暮らすのにはいい大きさ。居心地も良さそうです。そこへやって来たのは、かえるさん。中に入りたいと言います。手袋の中にはねずみとかえるの二ひき。確かにこれも悪くない。ところが今度はうさぎがやってきて、言うのです。「ぼくも いれてよ」あっという間に三びきです。大丈夫かしら…。これで終わることなく、さらにやってきたのはきつねです。さらにさらに、おおかみも、いのししも、しまいには驚くほど大きいあの動物まで! いったい、そんなことって可能なの!?

ウクライナ民話から生まれた絵本『てぶくろ』は、日本でも1965年に内田莉莎子さんの翻訳で発売され、今でも変らず子どもたちに読み継がれている傑作です。

その魅力はいくつもあります。まずはなんといっても、少し不思議な展開です。最初はただの手袋だったはずなのに、「いれて」「どうぞ」の繰り返しにより、子どもたちの心にはドキドキが生まれてくるのです。「ほんとに入るのかな?」「ちょっと怖そうなきつねがやってきたけど、大丈夫?」「この後どうなるんだろう…」。新しい動物が登場するたびに心配になり、ページをめくればその様子に驚き、絵本と一緒にハラハラするのです。だけど、それこそがこのお話の醍醐味ですよね。

さらに、個性豊かな動物たちの表情も強く心に残ります。愛らしいだけでなく、それぞれの動物の持つユーモラスな部分や緊張感さえ漂う迫力の存在感までも描き出し、キャラクターを表わす印象的な衣装もお話の雰囲気を盛り立ててくれます。

そんな演出もあって絵本の世界に夢中になっている頃……物語はパチンと音がするようにふと終わるのです。残された子どもたちは余韻にひたりながら、きっと思わずこう言ってしまうのでしょうね。「もう一回!」

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

読者の声より

冬に必ず読みたい大好きな絵本です。

ただのてぶくろが、だんだんお家っぽくなっていくところが、たまらなく好き!

小さい頃は、てぶくろのいえに憧れていました。

だっておしゃれで可愛くて、とってもあったかそうなんだもの!

どんどん増えていく住人も、次は誰が来るのだろう?と、ドキドキワクワクしました!

この不思議なてぶくろのいえに入ったら、みんな小さくなるのかしら…?

夢が詰まったあったかいお話。

大人になった今でも、冬の定番はこれです!

(ねんねこしゃんさん 20代・その他の方)

大人も読みたい、冬の定番ロングセラー絵本

11月26日 ねこの生き方を大きく変えた出来事とは?

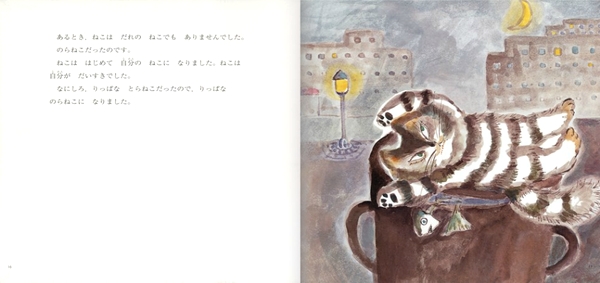

水曜日は『100万回生きたねこ』

そのねこは、100万回も死んで、100万回も生きたのです。ある時は船のりのねこ、ある時はサーカスの手品つかいのねこ、どろぼうやおばあさん、小さな女の子のねこにもなりました。彼らはみんなねこを可愛がり、ねこが死ぬと泣きます。でも、ねこは1回も泣きませんでした。

ねこは飼い主なんか嫌いだし、死ぬのなんて平気。自分のことが大好きだから、誰のねこでもない、のらねこになったのを喜んだのです。

何度も生き死にを繰り返したという驚きの話にふさわしく、堂々とした立ち居振る舞いと、立派なひげ。そして美しい緑色の目が強く印象に残る彼の風貌。ただの一度も悲しんだことのなかったその人生、でも決して悔いている様にも見えません。

ところがそんなねこの生き方を大きく変貌させる出来事が起こるのです。それは白く美しいねことの出会いで……。

絵本の中で何度も語られる「100万回生きた」ねこのそれぞれの人生。どれも物語があり、簡単に通り過ぎることが出来ないくらい想像が膨らんでいきます。それでも最後の物語が全く違うのは、彼が知らなかった感情を知ってしまうから。大きな真実に気づいてしまうから。それは一体、幸せなことだったのでしょうか。

その全く穏やかで豊かになったねこの表情を、読者は自由に読み解きながら、好きなように解釈していく、そんな楽しみがこの絵本にはあります。読み終わった時に何を思うのか。その時浮かんできた「自分の言葉」、大切に残していってくださいね。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

読者の声より

100万回も生き返っていろんな飼い主に愛されてきた経験を持つねこですが、

これまで一度も、自分を好きになったことがなかった。

何回も生き返ったあげく、自由なのらねこになったねこ。

自分が愛した、たった一匹のねこに愛されたねこは、

その後もう、生き返ることはありませんでした。

だれかを愛せるというのは幸せなことだと

この本は教えてくれます。

それは、夫婦でも、親子でも、同じこと。

絵本ですが、大人向けの深いお話です。

3歳の息子はもちろん、

この本にそんな深い意味があるとはつゆ知らずですが、

ただ猫が何回も生き返り、

いろんな飼い主が現れては消えていくという

変化を楽しめたようです。

そして、最後にねこが大好きになった白い猫がいなくなって、

ねこが本当に始めて悲しくなったということも、

ちょっと分かったみたい。

(ムスカンさん 30代・ママ 男の子3歳)

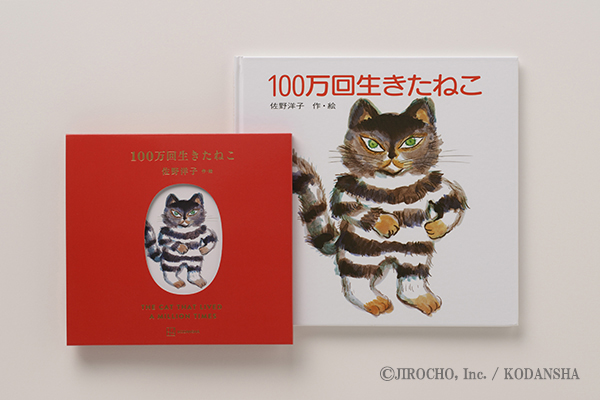

合わせておすすめ。豪華な愛蔵版も販売中!

窓あきの赤い函に入った瀟洒な布装、タイトルの金箔押しなど、

持っているだけでうれしい特別な本。

プレゼントにも、自分のための愛蔵版としてもぴったりの『100万回生きたねこ』です。

*2000部限定(シリアルナンバー入り)

*とらねこの特大ステッカー入り

*サイズ 左右20センチ×天地18.5センチ

大人も読みたい佐野洋子の絵本・童話

11月27日 色と感情がつながる瞬間

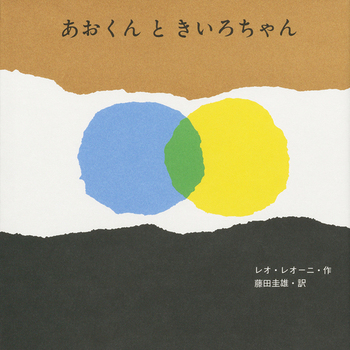

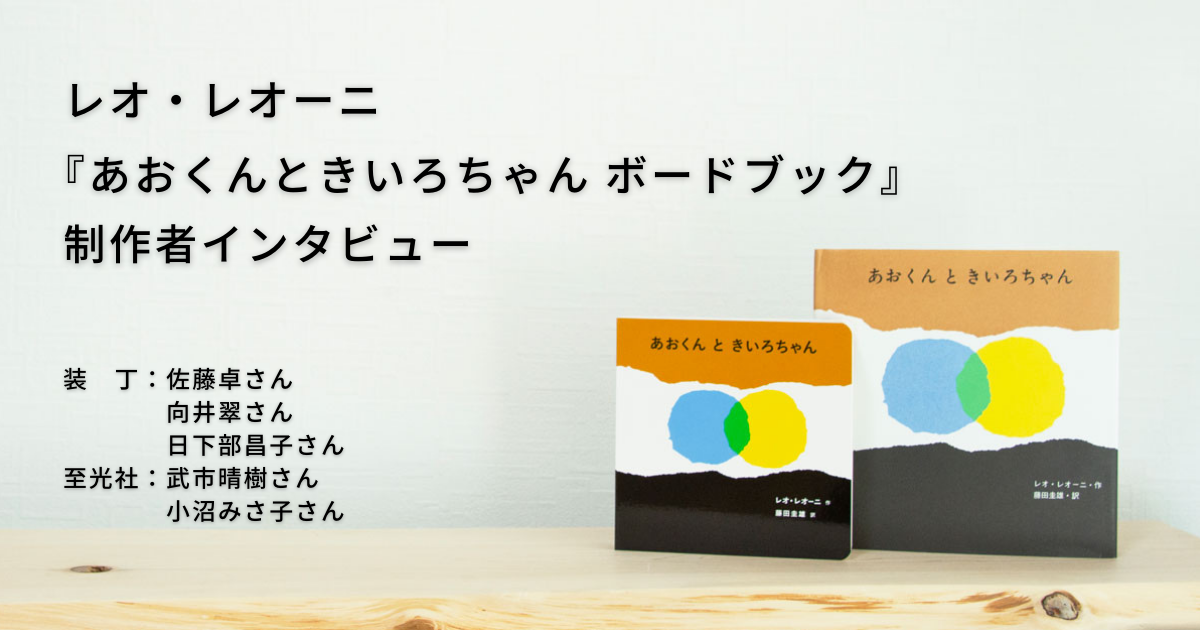

木曜日は『あおくんときいろちゃん』

ふぞろいで、まるで紙をちぎったかのような青と黄色の「まる」。

それがこの絵本の主人公です。

目も顔も手足もないけれど、ただの青と黄色の「まる」は、確かにストーリーの中を生き生きと動き回り、感情をあらわにし、涙を流すのです。

この不思議な絵本が、レオ・レオニが自らの孫のために作ったという、世界中で愛され続ける絵本『あおくんときいろちゃん』。とっても実験的な絵本の様にも見えるけど、これが小さな子どもたちに大人気。子どもたちの想像力というのは、大人が思っている以上にずっと柔軟で自由なのだと改めて気づかされます。

おはなしは、あおくんの紹介から始まります。

あおくんのおうちには、パパとママ。

お友だちもたくさんいて、みんなそれぞれとっても美しい色をしています。

でも、一番の仲良しはきいろちゃん。

ある日、お留守番を頼まれたあおくんだけれど、どうしてもきいろちゃんに会いたくて、遊びに出かけてしまいます。そうして出会ったふたりは、嬉しくて嬉しくて「みどり」になってしまうのです。そのまま家に帰ると、あおくんの家でもきいろちゃんの家でも「うちのこじゃない」と言われてしまい、大粒の涙を流すのですが……。

物語の終盤になってくると、いつの間にかふたりに感情移入をしている自分に驚きます。表情は見えなくとも、その悲しみや喜びをはっきりと感じとることができるのです。これが色の持つ力でしょうか。おはなしから刺激される想像力でしょうか。嬉しすぎて色が重なり、全く違う「みどり」になるという現象は、何年経ってもずっと心に残る出来事となっていくでしょう。

年齢を超えて、味わってもらいたい絵本です。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

読者の声より

レオ・レオニが「色の魔術師」と呼ばれる原点が、ここにあります。

はじめて読んだ時の衝撃は、今でも忘れられません。

おとなになり、絵本に興味を持つようになってから この絵本を知りましたが、

ページをめくるごとに現れる、色の美しさ。

シンプルなようでいて、「これ以外の展開は考えられない」と思わせる がっしりとした物語構成。

いままで知らなかった、新しい発見に感動しました。

おとなになってからでも、こどもの頃と同じように感動できることがあるんだなと、嬉しくなりました。

大袈裟と思われてしまうかもしれません。

けれども、この絵本を読まない人生は、もったいないと思うのです。

(なーお00さん その他の方・40代)

大人も読みたいレオ・レオーニの絵本

11月28日 子どもの内面の豊かさを思い出させてくれる一冊

木曜日は『かいじゅうたちのいるところ』

いたずらっこの男の子マックスは、今夜もおおかみのぬいぐるみを着ると大あばれ。

「この かいじゅう!」

おかあさんに怒られても平気で言い返す。

「おまえを たべちゃうぞ!」

とうとうマックスは夕飯抜きで寝室に閉じ込められた。

ところがその部屋に、にょきりにょきりと木が生えだして……気が付けばすっかり森の中。そこへ波が打ち寄せてマックスは船に乗り込んだ。長い時間をかけて航海すると、たどりついたのは「かいじゅうたちの いるところ」。すごい歯をガチガチさせて、うおーーっとほえて、目玉をぎょろぎょろさせ、すごい爪をむきだしている。なんて恐ろしい! でもマックスだって負けていない。

「しずかにしろ!」

怒鳴りつけると、マックスは魔法を使ってあっという間に彼らの王さまになってしまったのだ。彼らは一緒に踊り、遊び、森の中を行進し……。

コルデコット賞を受賞しているこの作品は、国際アンデルセン賞をはじめ、数々の絵本賞を獲得しているモーリス・センダックの代表作。世界中の子どもたちを魅了しつづけているロングセラー絵本です。

なんといっても魅力なのは、威勢のいい男の子マックスとかいじゅうたちの緊張感あるやりとり。あんなに迫力のあるかいじゅうたちが、彼の手にかかると何だか愛らしく見えてくるのです。それでもやっぱり小さな男の子。疲れ切ったあとに思い出すのは……おかあさんの懐かしいあの匂い。

豪快でちょっぴり恐ろしくもあるこの絵本。だけど読めばすっかりその世界に入り込んで夢中になってしまうのは、細かく小さなしかけの積み重ね。くるくる変わるマックスの表情に、本心を読み切れないかいじゅうたちの存在。現実と夢の行き帰り。それは永遠のようでもあり、ほんの一瞬のようでもあり。安堵の気持ちで絵本を閉じ、すぐまた読み返したくなってしまう。大人が読めば、子どもの内面の豊かさを思い出させてくれるような1冊でもあるのです。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

読者の声より

子どもの感覚を思い出せるような感じがして、時折読みたくなります。

センダックの描くかいじゅうは、少し不気味さもあるのですが、そこも含めて、子どもの時に遊んだ想像の世界に近い気がします。

大人の目線で子どもに向けて描いたのではなく、子どもの目線で、大人のすばらしい技術をもってしてこそ描けたと思える絵本。

私にとっては、他にかわることのできない絵本の一冊です。

(あんじゅじゅさん 40代・その他の方)

大人も読みたいモーリス・センダックの絵本

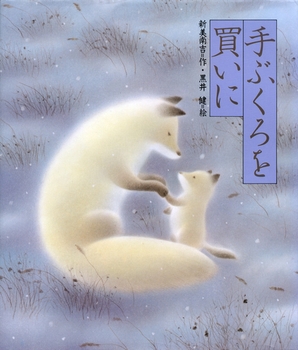

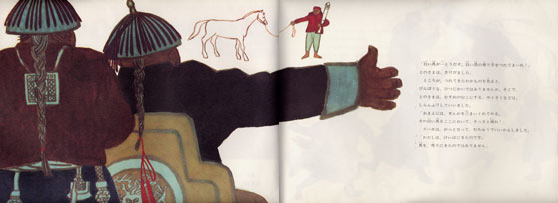

11月29日 「馬頭琴」の由来となった、せつなく悲しい物語

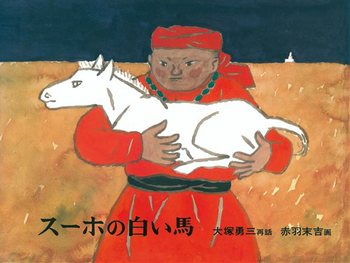

金曜日は『スーホの白い馬』

昔、モンゴルの草原に、スーホという貧しい羊飼いの少年がいました。スーホはとしとったおばあさんと二人きりでくらし、大人に負けないくらいよく働きました。

ある日、スーホは生まれたばかりの小さな白い馬を拾って帰ります。スーホが心を込めて世話したおかげで、子馬は立派に育ちました。

ある年の春、殿様が町で競馬の大会を開き、一等になったもの者は殿様の娘と結婚させるという知らせが伝わってきました。

スーホは白い馬を連れて競馬大会に出て、見事一等になります。

ところが一等になったスーホが貧しい羊飼いであることを知ると、殿様はスーホにひどい仕打ちをします。

モンゴルの楽器「馬頭琴」の由来となった、せつなく悲しい物語です。

赤羽末吉氏によるダイナミックな構図の壮大なイラストが、このおはなしのスケールを大きく感じさせてくれます。

特に横長の見開きシーンは圧巻です。

権力者の不条理な対応に打ちのめされる羊飼い。

読み進みながら、憤りとせつなさを感じざるを得ません。

小学校2年生の国語の教科書に採用されており、大人と子どもを問わず愛され続けている名作。

ぜひ家の本棚に置いておきたい一冊です。

(金柿秀幸 絵本ナビ事務局長)

読者の声より

とても切なく、でも美しいモンゴルの昔話です。

馬頭琴という楽器の由来話でもあります。

国語の教科書に載っていることも、あるのですが、まずは、この横型の絵本で出会ってほしいと思います。

教科書では、絵が小さくなってしまうので…

モンゴルの雄大な草原やの風景、民族衣装、昔話を絵本にする名手、赤羽末吉さんが、モンゴルを取材して、丁寧に心をこめて描かれています。

(ピンピンさん 50代・その他の方)

大人も読みたい赤羽末吉の絵本・絵本論

- 2020.10.28『スーホの白い馬』など、赤羽末吉さんが遺した名作

11月30日 毎年11月30日は「絵本の日」!

読者レビューより

自分が幼いころに読んだ本の多くが瀬田貞二さんであったことに気づき、どういった方なのか知りたくて購入しました。

内容は流石の一言、絵本とはこんなに深く考えるべきものだったのか、と何度もうなりながら読みました。

絵本についてに限らずどの評論もそうですが、権威だからと、うのみ盲信する必要はなく、一本筋の通った選別眼の一つをお借りするつもりで何度も読みこなしていきたいです。

(まろやさん 30代・ママ 女の子1歳)

大人も読みたい瀬田貞二の絵本・児童文学

充実の「大人」ページもおすすめ♪

大人になってから絵本を開いてみる。子どもの時とはまた違った感動を体験する瞬間があります。言葉が心に染み入る絵本、美しさに時を忘れさせてくれる絵本、経験を重ねたからこそ共感できる絵本…絵本の世界の懐の深さを感じてください。

合わせてこちらの記事もおすすめ。

- 2023.11.29「絵本の日」って知ってる? 11月30日は「絵本の日」!

いかがでしたか。

クリスマスのギフトシーズンに向けて、大切な方への贈り物のご参考にもどうぞ。

構成・文:秋山朋恵(絵本ナビ副編集長)

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ

![100万回生きたねこ[45周年記念限定版]](http://www.ehonnavi.net/img/cover/350/350_Ehon_196610.jpg)

ライフスタイル

ライフスタイル