【今週の今日の1冊】東日本大震災から9年。あの日に思いを馳せ、現在と未来のために読む本

3月9日~3月15日までの絵本「今日の1冊」をご紹介

東日本大震災から9年。今年は感染症の影響で、東日本大震災追悼式が中止となりましたが、ひとりひとりの心の中では例年と変わらずに3.11の「あの日」に思いを馳せ、震災の記憶を繋げていく時間となればと願います。しかし一方で今目の前で起きている感染症への不安や毎日の生活を守ることに必死‥‥‥という現状もありますよね。そんな今こそ、3.11の後に刊行されたさまざまな防災の本が役に立つのではないでしょうか。震災の記憶を思い起こしながら、毎日の平和な生活と家族を守ること、そして子どもたちの明るい未来のために、手にしてほしい本を集めました。

3月9日 大切なあの人へ、想いを伝えて

読者の声より

やまのうえにある1つの電話

この電話に 大切な人と話をするために

今日も誰かがやってきました

しかし

この電話

電話線は繋がっていないのです

それなのに・・・

次から次へと 集まってくるのです

どうしてだろう~

人はみんな 心のよりどころが 欲しい

さみしい 辛い時 そっと

この電話に囁いて欲しい・・・

思いを伝えたい

この電話に向かって

子どもが もう一度

読んでと 私に 囁いてきます

(もずくくんさん 30代・ママ 男の子7歳、男の子5歳)

3月10日 32人の作家が紡ぐ、震災をめぐる記憶と物語

火曜日は『あの日からの或る日の絵とことば 3・11と子どもの本の作家たち』

出版社からの内容紹介

――3.11と子どもの本の作家たち。

現代を代表する絵本作家たちが描く、震災をめぐる或る日の記憶。

【編者より】(前書きより抄録)

僕は絵本編集者だ。2002年からこの仕事をしているのだが、2011年3月11日以降、出る絵本の傾向が変わったと感じるようになった。生命力にあふれたもの、逆に死をテーマにしたものも増え、以前なら「怖い」といって避けられたようなインパクトのある絵や物語を描く絵本作家も多くなった。

僕が日々感じる「楽しい」も「嬉しい」も「悲しい」も「寂しい」も、その根っこはあの日を境に大きく変わった。読者の中にも見えない、でも消えない感覚がうずき始めたのかもしれない。そして、絵本作家はそのことをより切実に抱え込んで、絵と言葉を紡ぎ始めたように思えるのだ。

この本は32人の絵本作家による、ごくごく個人的なエピソードの集積で出来ている。それは一見あなたには関係ない、もしかしたら些細に思える、あの日にまつわる、ある日の物語。

しかし、読み進めるうちに、いつしか自分を重ねる瞬間がやってくるかも知れない。自分の物語を誰かに聞いて欲しい。近しい誰かの物語を知りたい。他の誰かが抱えているものを、気持ちを、共有することはきっと出来ない。それでも、みんなあの日から同じ地続きの日々を生きている。何かを乗り越えたりせず、ただただ抱えて生きている。

あの日にまつわる、個人的な、他人にとっては些細な物語。そんな物語を沢山聞いてみたい。

どこからでも、この本を開けば、誰かのそんな瞬間の物語に出会う事ができる。そしてそれを、心強く思う日があるかも知れない。

あの日からの絵と言葉の物語は、僕やあなたと同じ日々を歩んでいるはずだ。

3月11日 東日本大震災を忘れない

水曜日は『ひまわりの おか』

みどころ

6月のはじめ、

「おかの上の花だんに、ひまわりをうえようよ!」

そう言ったのは、愛ちゃんのお母さん。

愛ちゃんは2011年3月の東日本大震災による津波により命を落としてしまいました。

小学校6年生でした。

「ひまわりが咲いたら きっと喜ぶよ」

やがて、小石だらけの土から、小さな芽が顔をだして・・・

お母さんたちは、ひまわりの世話をしながら、子どもたちのことを話すのです。

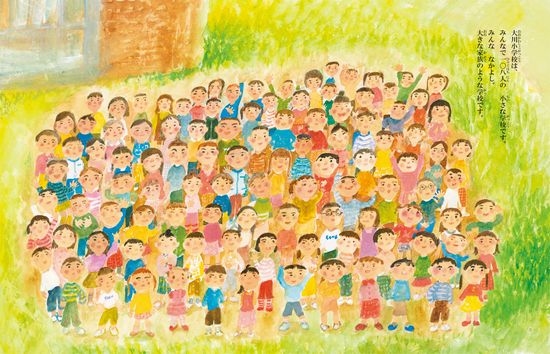

宮城県石巻市立大川小学校は、74人の子どもたちと10人の先生の命が亡くなり行方不明となるという悲劇がおこりました。

ドキュメンタリーを撮るために現地へ行っていた作家・葉方丹さんは、新聞で大川小学校の児童のお母さんたちがひまわりを育てていることを知ります。そこでひまわりを丹念に世話をする姿を見ているうちに「絵本になればいいな」と思ったのだそうです。

葉方さんに託されたお母さんたちからの手紙には、子どもたちへの果てしない愛情が込められたメッセージが詰まっていました。松成真理子さんも現地へ赴き、お母さんがたの話に耳を傾け、絵本をつくりあげていったそうです。

もちろん涙で絵本が読めなくなることもあるけれど・・・

その愛らしい子どもたちは確かにそこで笑っています。優しいお母さんたちの心の中でずっと生きています。たくましく育ったひまわりの花はそんなお母さんたちの愛情を受けとった子どもたちのよう。

私たちはその子たち一人ひとりの事を想い、その子のお母さんのことを想います。

そうやって、みんながこの絵本を読みながら想うことで、子どもたちは絵本の中でずっと元気に遊んでいられるのかもしれません。

【この絵本の売り上げの一部は、被災地復興などのため寄付されるそうです。】

読者の声より

東日本大震災の際に、津波で子供を失ったお母さん達。

子供を失ったのは自分だけではないという状況だけれど、ここの計り知れない苦しみ、悲しみ。

それでも生きていかなければならない日々。

お母さん達は子供達との思い出を語っていくのですが、同じ子供を持つ親として、その思いは涙が出てきます。

それでもお母さん達はこれからも生きていかなければならないのです。

だからこそ、その思いをひまわりに託しているのではないか、そんな風に思えました。

生き残った者が生きる意味。

とても考えさせられる内容でした。

(hime59153さん 40代・ママ 男の子7歳)

3月12日 子どもが自分で身を守るために

木曜日は『こどものための防災教室』

出版社からの内容紹介

地震とその他の災害時、学校・通学路・町・家などで、その瞬間にどう命を守るのかを、大きなイラストで解説した一冊。危険をへらす生活の工夫や避難方法も詳しく紹介。簡易ランタンの作り方・新聞紙の活用法など役立つサバイバル術も掲載しています。

編集者コメント(理論社HPより)

こども自身が災害について意識し、もしもの時に自分で身を守る知識を紹介した「防災教室」シリーズの2巻目。災害の瞬間にどう命を守るかを場面別・災害別に詳しく紹介。生き延びるための身の守り方が、わかりやすく具体的に学べます。

3月13日 イツモの生活の中で備えたい防災マニュアル

金曜日は『親子のための地震イツモノート』

出版社からの内容紹介

子どもと一緒に、

そなえていますか。

10万部突破の『地震イツモノート』

子ども版ができました。

地震の多い日本。

イツモの生活のなかでそなえたい。

イツモあるもので工夫したい。

地震のおこる可能性は、

モシモではなくイツモ。

イツモしていることが、

モシモのときに役立つ

あたらしい地震への

そなえかた。

読者の声より

親子で一度読んで考えておきたい防災に関する内容が、とても分かりやすくきちんと紹介されています。

絵はどことなくかわいい感じなので、子どもにも読みやすいし、イメージしやすい絵で伝えてくれるのがいい。

我が家はこれを読んだ後、子どもと一緒にリュックに必要なものをつめ、玄関に置いておくことにしました。

知識をもって、いざという時にきちんとそなえておく。大切なことを教えてくれます。

(みっとーさん 30代・ママ 男の子6歳、女の子5歳)

3月14日 もしもの時に備えたい台所の知恵!

土曜日は『坂本廣子のジュニアクッキング(1) サバイバルクッキング-どんなときでも食べぬく元気術』

出版社からの内容紹介

阪神大震災を体験した著者が、限られた物資や不便の中で生きていく為の工夫をこらした料理方法を紹介。食の大切さを痛感します。

3月15日 こどもたちGO! こどもたちGO!

読者の声より

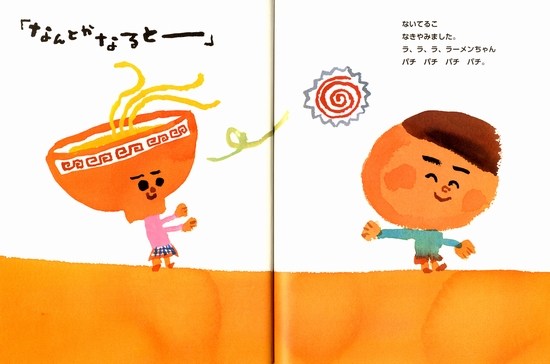

震災の後、重い空気が子供たちの周りを 囲んでいました。

津波の怖さを伝え、原発の罪深さを嘆き、亡くなった人たちの分も生きていかなければいけないと説く 重い空気、。。。

子ども達は 震災後の世界を その重さを 個人差はあっても 抱えながら 生きていかなければならないと 誰に言われなくても感じ取っていました。

そこに軽やかに

「ららら らーめんちゃん♪」 が 「なんとかなるとー」 と登場すると

ホッとします^^ 近くにいる人に そう云ってもらいたいと思っていたから。

「ほうれんそう げんきだそう!」と言われると 笑いながらしょうがないなぁ と立ち上がる気持にもなります。

そして、しなやかに伸びる麺の上を 「こどもたち GO!」

ただ 頑張れ、 と 放り出されるのではなく

くねくねとしなやかに伸びていく麺の上を 「GO!」 なのです。

ラーメンちゃんが GO! と送り出す未来に向かって 麺を伸ばしてくれているのです。

背表紙の子どもは 唇をきゅっと結んで 麺の上を歩いて行っています。

彼はきっと GO! の先を 見ているのでしょう。

「こどもたち GO GO GO!」

未来は子ども達のものなのです。

この本は 本来は大人が示さなければならない 子ども達への未来に向けてのアプローチでは と私は感じました。

長谷川さんの被災地の子ども達への深い洞察とやさしさに感謝します。

(あんびかさん 50代・その他の方 女の子19歳、女の子12歳)

秋山朋恵(絵本ナビ)

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ