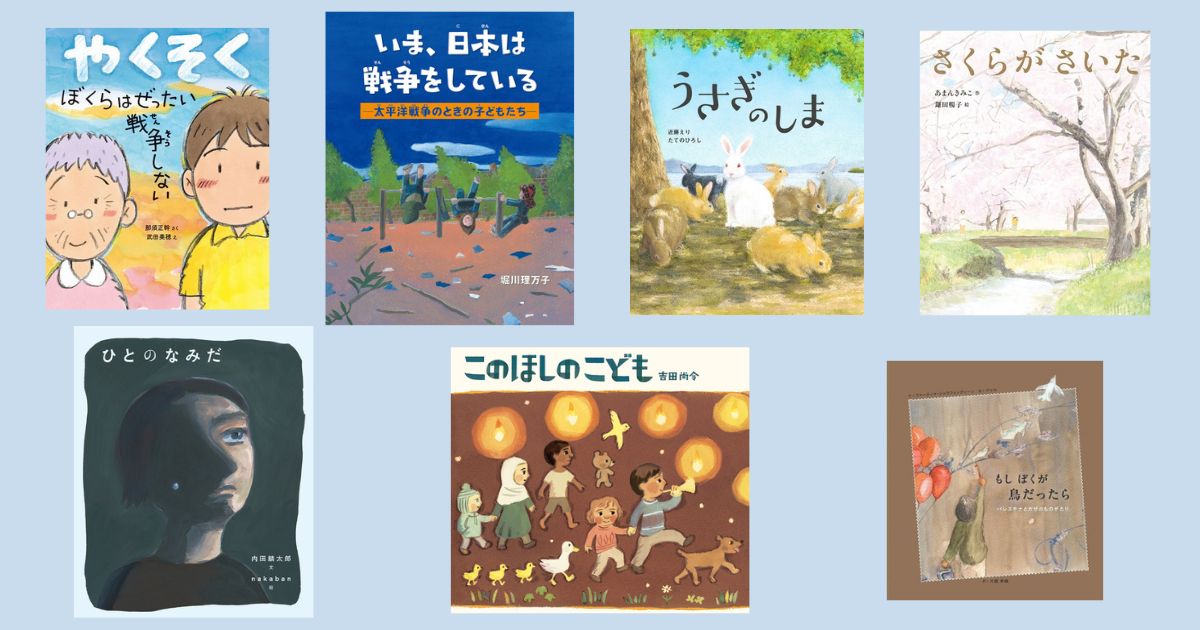

【今週の今日の一冊】戦後80年、今 子どもたちに伝えたい戦争と平和の本

2025年は戦後80年という節目の年。80年前、日本は大きな戦争を経験し、多くの人々が悲しみや苦しみを味わいました。その戦争の悲惨さと平和の大切さを後世に伝えるために、絵本・児童書の出版社から今年はとくに多くの作品が出版されています。「今週の今日の一冊」では、2週にわたり、戦争と平和の絵本を特集します。1週目の今週は、2024年~2025年の新刊を中心に取り上げます。

戦争はなぜ起きるのか、平和な世界を実現するためには……。

今年、親子で話し合い考えるきっかけに、また戦争を自分ごととして捉え考え続けるために、さまざまな本に触れていただけたらと思います。

2025年7月28日から8月3日までの絵本「今日の一冊」をご紹介

7月28日 戦争を自分ごととして捉え、考える。その入口に…

太平洋戦争中、子どもたちは、日々、何を感じ、どのように暮らしていたのか……。子どもの頃、沖縄、広島、長崎、満州、樺太、北海道、東京、岩手、静岡、三重、長野、茨城、山梨の各地で、空襲、原爆、地上戦、引き揚げ、疎開を経験した方々、中国残留邦人の方、総勢17名にインタビューを実施。戦争中に見た光景や経験を、当時の口調そのままに、絵と文章で紹介。生きた声を伝える65編。

月曜日は『いま、日本は戦争をしている ―太平洋戦争のときの子どもたち―』

お気にいりのABCのもようのワンピース。でも、戦争がはじまって、ABCは敵の言葉だから、といって、禁止になった。だからって、こんなへんな色にそめちゃうなんてぇ。(太平洋戦争時の静岡にて「わたしの毎日」より)

「とにかく防空壕へ!」お母さんに急かされて家の横の防空壕に、はいろうとした。そのとき、妹が、ちがう方向に走りだしたんだ。「そっちじゃない!」低空飛行の戦闘機がこっちにむかって飛んでくる。「ノブちゃん、あぶない!」(1945年樺太にて「妹と機銃掃射」より)

10歳のおれ、12歳のわたし、7歳のぼく……。太平洋戦争中、子どもたちは、日々、何を感じ、どのように暮らしていたのか。

「いま聞かなければ、無かったことになる戦争体験がある」

そんな思いから2022年にスタートしたというこの企画。子どもの頃、沖縄、広島、長崎、満州、樺太、北海道、東京、岩手、静岡、三重、長野、茨城、山梨の各地で、空襲、原爆、地上戦、引き揚げ、疎開を経験した方々、中国残留邦人の方、総勢17名にインタビューを実施。戦争中に見た光景や経験を、当時の口調そのままに、絵と文章で紹介。生きた声を伝える65編。一つのエピソードが一つの見開きに収まり、総ルビ対応、それぞれのページに注釈も入り、どのエピソードからも読むことができるようになっています。

現地で何度も確認をとりながら完成させていったという場面の数々からは、「何としても証言された方々の記憶の風景を再現させたい」という作者堀川理万子さんの気迫が伝わってきます。と同時に、どんなに理不尽で困難な状況でも生き抜く子どもたちのパワーや、親しみやすさを感じることもできるのです。

あの日あの瞬間に、誰かと交わした会話。目の前に繰り広げられる光景を見ながら感じた気持ち。自分が得意だったこと、苦手だったこと。そこには子どもたちの等身大の心の声が存在しています。

今を生きる私たちが、戦争を「自分ごと」として捉え、考える。その入口として、この一冊が大きな役割を担ってくれるに違いありません。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

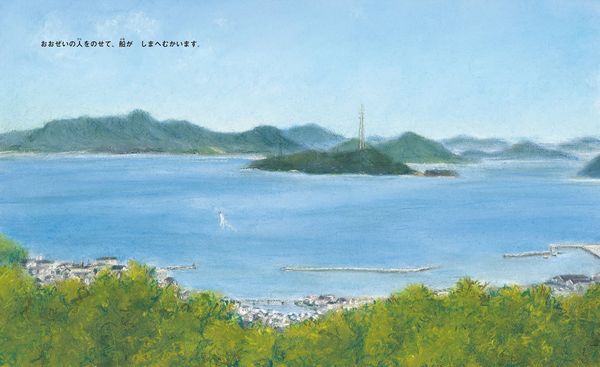

7月29日 広島・大久野島の記憶を紡ぐ絵本

広島県大久野島で暮らす、たくさんのうさぎたち。この島には、第二次世界大戦中、毒ガスの実験動物として、うさぎが使われていた過去がありました。

火曜日は『うさぎのしま』

「うさぎさん、かわいい」

「ごはん、あげるね」

広島県大久野島に暮らすうさぎたちに会うために、毎日たくさんの人々がこの島を訪れます。そこにいたのが一匹の白いうさぎ。

「あの子、白いね」

「あの子のおかあさんも、白い?」

一組の親子の何気ない一言が、封印されていた過去を呼び覚まします。場面は、第二次世界大戦時の島の光景へ。工場が立ち並び、そこには防毒マスクに身を包み、実験を繰り返す人々。手渡されたかごの中には真っ白なうさぎ。かつて大久野島では、毒ガスが製造されており、その実験動物としてうさぎが使われていたのです……。

まっすぐとこちらに目を向ける、絵本の中の可愛らしいうさぎ。私たちはその存在をどう捉えたらいいのでしょう。彼らは自分たちの意思でここに暮らしているわけではありません。戦争が終わった今もまだ、新たな問題を抱え続けているのです。

絵本作家近藤えりさんが「うさぎの島」と呼ばれる大久野島と出会い、その土地の歴史を知ったことがきっかけとなったというこの絵本。日本絵本賞受賞作家たてのひろしさんと共に取材を繰り返し、美しくも緻密な島の風景やうさぎたちを描きながら、戦争の記憶と島の環境問題が複雑に交差していく物語となっています。

戦後80年を迎える今、私たちにできることは「過去と向き合い、未来を考える」こと。絵本を通して、様々なことを知り、話す場が増えていくことを願います。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

7月30日 あまんきみこさんが満を持して描く愛犬との別れ

80年前、太平洋戦争がおわり、外地に在住していた日本人がみな祖国に帰ることになった際、犬はよほどのことがないかぎり、置き去りにされたそうです。その大切な犬との「別れ」を書きだしてから、書いたり、消したり、また書いたり消したり、主人公や犬の姿をかえてくり返して、30年以上も過ぎてしまったという、あまんさん。子どもの頃に体験したどうしようもない哀しみを語り継ぎます。

7月31日 那須正幹さんが遺した一編の詩から生まれた絵本

3歳で被爆した体験を持ち、生涯作品を通じて平和の大切さを訴えてきた、那須正幹さんが遺したヒロシマの物語(「ばあちゃんの詩」)をぜひ形にしたいと、日本児童文学者協会の那須正幹著作権管理委員会とポプラ社編集部が思いをともにして、ここに誕生した一冊。

木曜日は『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』

ばあちゃんは、ぼくが中学生になったころから、ぼくを「にいちゃん」とよぶようになった。ばあちゃんの兄さんも、とうさんも、かあさんも、原爆症で死んだ。ぼくらは、ぜったい戦争をしない。子どもを殺したりしない。かなしい思い出をつくらない。やくそくする――。

原爆で肉親を失った祖母の過去と歴史に思いを寄せ、平和を強く誓う少年の姿を、率直な語り口で描いた絵本。

生涯をかけて戦争の悲惨さと愚かさを訴え続けた作家、那須正幹が遺した一編の詩(原題:「ばあちゃんの詩」)から、この絵本が生まれました。戦後80年を迎える今、あらためて平和の意義を子どもたちに問いかけます。

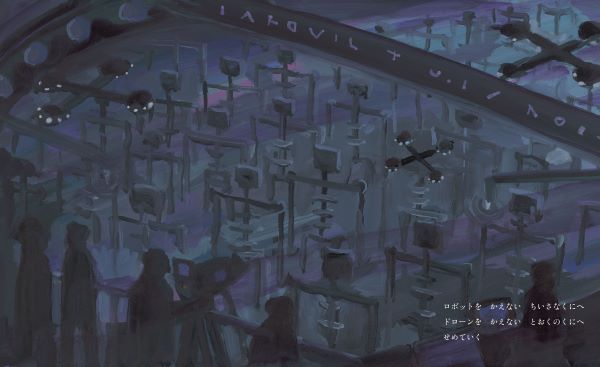

8月1日 知ろうとしなかったその先に。

非戦と平和への願いを込めて、詩人・内田麟太郎さんが描く近未来。絵本の中に描かれているのは、過去に起こったかもしれない戦争でも、すでに終わった戦争でもない。今現在起きている戦争であり、近未来にたどっていくであろう私たちの現実。お金があれば戦場にロボットを送ることができる。知りたくない事から目を逸らし、ただ勝利を願うことができる。それは何を意味しているのか。

金曜日は『ひとのなみだ』

大統領が叫び、今まさに戦争が始まろうとしている。その様子が街にうつし出される。けれど「ぼく」は戦争に行かない。行くのは、ロボットの兵隊だ。ロボットはためらうことなく敵を倒していき、その倒した敵の数がテレビから流れてくる。

戦争が始まったとしても、ぼくたちは死なない。部屋でゲームをしたり、街で踊ったり歌ったりしていられる。けれど、ロボットが何をしているのか、そこで何が起きているのか、本当はぼくたちはうっすらと知っている。

もう間もなく自分の国が大勝利をおさめようとしていたその時。突然テレビに本当の戦争の姿がうつった。そこには……。

絵本の中に描かれているのは、過去に起こったかもしれない戦争でも、すでに終わった戦争でもない。今現在起きている戦争であり、近未来にたどっていくであろう私たちの現実だ。お金があれば戦場にロボットを送ることができる。知りたくない事から目を逸らし、ただ勝利を願うことができる。それは何を意味しているのか。

非戦と平和への願いを込めて、詩人・内田麟太郎さんが描く近未来。私たちは人だ。敵か味方に単純化し、殺すことをためらわないロボットではない。その真摯な叫びを受けて描くnakabanさんの「ひとのなみだ」。それは心細く、悲しく、そして心の拠り所となる涙。

私たち読者は絵本とまっすぐに向き合いながら、身体の中に色々な思いを駆け巡らせていかなければならないのだろう。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

8月2日 かべが、ぼくたちの前にたちふさがる

1948年イスラエル建国に前後して推計75万人が住処を追われ難民となった、パレスチナのナクバ(大災厄、大悲劇)を描いた作品。絵の中にパレスチナの風土や歴史を見つけられる大きなヒントがあり、それは、いま現地で起きていることの原点と本質を理解することにつながる。

土曜日は『もしぼくが鳥だったら パレスチナとガザのものがたり』

いまでも なつかしくおぼえてる、

「ぼくたちの庭」「ぼくたちの家」

ある日突然、追い出された。

「あの人たち」が ぼくたちから 家をとりあげ、

遠い国から来た人たちに あげてしまった。

「どうして あの人たちが

ぼくたちの ひろい土地に すんで、

ぼくたちは こんな せまい ばしょに

すんでいるの?」

ーー主人公の少年が語る、あまりにも率直な

パレスチナとガザのものがたり

高校「歴史総合」教科書にも出てくる「ナクバ(大災厄)」

――人々は「ふるさとから おいだされ

とおいところで くらすことになった」(巻末解説より)

8月3日 同じ空の下でつながっている

この星のあちこちで、こどもたちが苦しい状況のなかで助けをもとめている。いったいなにを、どうすれば、平和な日々をつかめるのだろう? 世界中のこどもたちが、なにごともないおだやかな毎日をすごせるように、絵本作家の吉田尚令さんが願いをこめて描いた一冊。

日曜日は『このほしのこども』

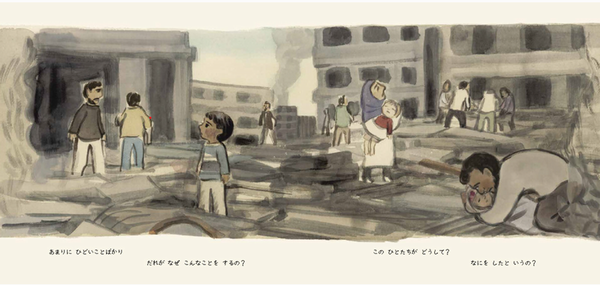

この世界のあちこちで、あまりにもひどいことばかりが起きている。誰がなぜこんなことをするの? 何をしたというの?

家を失い、家族を失い、がれきの中で茫然と立ちすくみ、泣き叫ぶ。私にできることがあるだろうか。

けれど遠い国の子も、隣にいる子も、私と同じ「この ほしの こどもたち」。同じ空を見あげ、眠れない夜を過ごしている。そうだよ、小さな手を取りあって暗闇をこえていこう。ぼくらが友だちになって、楽しい世界を想像し、歩きだそう。新しい朝のために、好きな場所へ行くために、幸せに生きられる世界をめざして……。

数々の心に残る絵本作品を生み出されてきた吉田尚令さんが、初めて作絵を両方手がけられたのがこの絵本。今現在続く悲惨な戦争の状況を憂い、「せめて絵本のなかだけでも子どもたちを楽しい世界へつれていきたい」という強い願いが込められた絵と言葉は、読む人の心を強く揺さぶります。

限られた場所で生き、明日を夢見ることもできない。それは決してその子たちの決められた運命ではないのです。みんなと同じようにおしゃべりをし、想像を楽しみ、好きな時間を穏やかな表情で過ごす絵本の中の子どもたちを見ながら、私たちが平和を目指すことをあきらめてはいけないのだと、改めて心に誓うのです。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

日本では戦後80年となる今年、世界では今も戦争が続いています。今を生きる私たちは過去から学ぶと同時に、世界で起きている問題について考え続けなければなりません。その問題は複雑に絡み合っていて、知らなければならない歴史の出来事も山のようにあります。そんな中、大人が頭を整理して大事なことは何かを見出すために、ぜひたくさんの絵本を手にとって読んでみてほしいと思います。そして、目の前にいる子どもたちに丁寧に伝えていってほしいと願っています。

選書・文:秋山朋恵(絵本ナビ副編集長)

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ

あそび

あそび