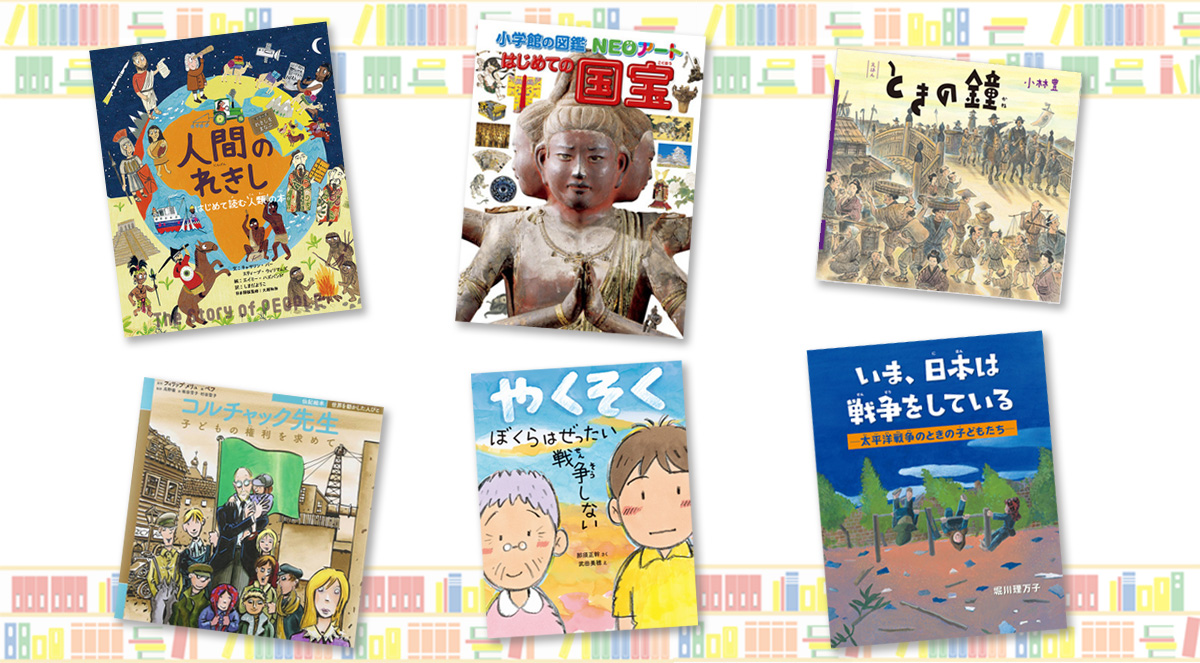

「歴史をつなげる力」 ― 戦後80年、絵本から学ぶ過去と未来

絵本には、子どもに働きかける様々な力が備わっています。絵本がきっかけで、新しいことにチャレンジする気持ちを持てたり、苦手なことに取り組もうと思えたりもします。子どもたちの世界を楽しく広げてくれる絵本は、子育て中のパパママにとっても、大きな味方になってくれること間違いなしです!

この連載では、とくに「これからの時代に必要とされる力」にフォーカスして、それぞれの力について「絵本でこんなふうにアプローチしてみては?」というご提案をしていきたいと思います。

忘れないこと、つなげること

今年は戦後80年の節目の年。先日は選挙もあり、政治・時代と戦争のつながりについて考える機会も多かったのではないでしょうか。 歴史を学ぶ上で最も価値あることは「先人の経験を学ぶ」ことです。歴史には、人々が事件・事故、さまざまな問題にどう対峙し、法律やルール、科学技術などをどう駆使して乗り越えてきたのかが綴られています。特に、争い・戦争に関しては、だれもが避けたい中でなぜ起こってしまったのか、歴史を探ることで次の危機を避けようと戦後人々はがんばってきました。

日本では、実際の戦争を知る人々が少なくなっています。だからこそ今、私たちは「歴史のつながり」を学び、知識をもとに未来にバトンを渡すことを意識していくべきではないでしょうか。

今回は歴史に興味をもち、そこで培われてきたことが今と未来にどうつながっているのか、それを私たちの平和な暮らしにどう役立てていけばいいのかにつながる絵本をご紹介したいと思います。

人の営みが歴史を作る

地球上には様々な生物がいますが、「人」という存在が生まれて以降、常に歴史を動かしてきたのは「人」でした。それをわかりやすく紐解いた絵本がこちら。

わたしたち人間のおどろくべき物語

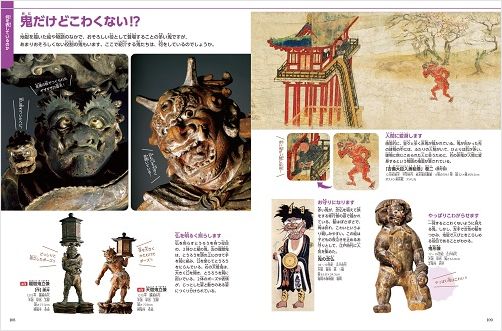

累計発行部数27万部突破の『小学館の図鑑NEOアート 図解 はじめての絵画』に続く、「小学館の図鑑NEOアート」シリーズ第2弾は、「国宝」をテーマに日本美術を取り上げます。絵画・彫刻・工芸品・建築を中心に、約250点の国宝を、子どもの興味を惹くテーマに分類して掲載。日本列島の長い歴史のなか、人々に守られ受け継がれてきた国宝に触れることで、子どもたちにわが国ならではの美術作品の鑑賞の楽しさを知ってもらうとともに、日本文化への理解を深めることができる1冊です。

約30万年前、今の人間たちの祖先、ホモ・サピエンスがアフリカで誕生しました。その後、およそ1万年前に稲や小麦の栽培や家畜の飼育が始まると人々は豊かになっていきました。町ができ、財産をめぐって争いが生じ、やがて国家が興りました。遠方との交易が盛んになるにつれて争いは激しくなり、さらに伝染病が海を越えて広がり、人々を脅かしました。そうした困難を乗り越えるため、人間たちは科学を発展させ、法律や議会といった社会の仕組みを整えていきました。産業革命では石炭や石油といった新しいエネルギーが利用され、高度な技術が急速に進歩しましたが、今度は気候変動や環境破壊など地球自体を傷つける事態となり、今日では貧困や紛争を引き起こす要因ともなっています。

このように、人類発祥から現代までの「人類」トピックスを非常にわかりやすく伝えてくれる絵本です。歴史的事件を取り上げるというよりも、人間が現在に至るまで何を大事にし何を問題として乗り越えようとしてきたのかが、時の流れに沿って非常にわかりやすく描かれています。こうして縦軸で歴史を捉えていくと、人間の歴史で常に問題となってきたのは戦争と疫病であり、それは現代でも人々を脅かし、克服しようと奮闘してきた歴史であることが伝わってきます。

歴史に興味をもつきっかけは

「歴史」を教科として習ったのは私の年代(昭和?)は中学校以降でしたが、今では一般的に小学校6年生には習い始めるとのこと。ただ、習う以前にも過去の何かに興味を持つことってありますよね。我が家はやっぱり“恐竜”“化石”でしたが、そんな日本の昔に想いを馳せるきっかけとなるものを集めた本がこちら。

日本文化への理解を深める一冊

累計発行部数27万部突破の『小学館の図鑑NEOアート 図解 はじめての絵画』に続く、「小学館の図鑑NEOアート」シリーズ第2弾は、「国宝」をテーマに日本美術を取り上げます。絵画・彫刻・工芸品・建築を中心に、約250点の国宝を、子どもの興味を惹くテーマに分類して掲載。日本列島の長い歴史のなか、人々に守られ受け継がれてきた国宝に触れることで、子どもたちにわが国ならではの美術作品の鑑賞の楽しさを知ってもらうとともに、日本文化への理解を深めることができる1冊です。

国宝とは、文化財保護法という法律で「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」と定められているもの。この本には日本の歴史上のすばらしい宝、仏像・絵画・工芸品・城などの建造物・埴輪・土器・などたくさん掲載されていて、それぞれに見どころ、評価のポイント、歴史的背景がていねいに紹介された、読み応えたっぷりの内容となっています。

京都・建仁寺(現在は京都国立博物館)の風神雷神図屏風や奈良・東大寺法華堂の執金剛神立像などは実際サイズまで載っており、なかなか近くまで寄れない国宝の仔細が見られ、お得感もばっちりです。表紙にもなっている奈良・興福寺の阿修羅像の3つの顔の意味や表情の特徴などもクローズアップされているので、この本で情報を得た後、実際に興福寺に行って阿修羅像を近くで見ると、またちがった趣があると思います。旅先で国宝を見る機会の前に予習をしておくだけで、さらっと見に行くよりもずっと子どもたちの心にも残ると思いますし、今の博物館や美術館はお土産の工夫も楽しく、実際行ってみるといろんな面でとっても楽しいですよ。

歴史の中の、何か1つに興味を持てば、それを掘り下げていくことで点と点がつながります。日本の歴史への理解を深められるきっかけとなる本です。

私たちの住む土地には歴史がある

今私たちが暮らしている土地の上には、歴史上様々な人たちが生活してきたはずですが、ふだんはなかなか実感することはありません。そんな連綿とつながる時の流れを感じることのできる絵本があります。

東京を、世界に誇る美しいまちとして描きあげる珠玉の絵本

時計のない時代、江戸のまちに時を告げるのは「時の鐘」の鐘の音でした。鐘つき役の孫、新吉は、おにごっこをしているときに、初めて外国人に出会います。ヤンと名のるその人は、自分が遠いオランダから来たこと、自分が植物学者で日本の美しい庭を見てまわりたいことを語ります。

ヤンは、長崎のオランダ商館から江戸参府で日本橋の長崎屋に宿泊していたオランダ人でした。オランダ人は自由にまちを出歩くことは許されていません。そこで、新吉は仲良しのべらぼうさんに相談し、船でヤンを江戸散歩につれていくことにします。

ヤンと一緒に江戸を見てまわる間に、新吉は不思議な気持ちになります。江戸のまちが、これまで見ていたまちとはぜんぜん違う新しいまちのように見えてきたのです。

『せかいいちうつくしいぼくの村』『えほん東京』の小林豊が、自身が生まれ育った東京のまちを、世界に誇る美しいまちとして描きあげる珠玉の絵本です。

時は江戸時代、当時一番にぎやかな町・日本橋にオランダ商館からオランダ人・ヤンがやってきました。そして、江戸の町に時刻を知らせる「時の鐘」を鳴らす“鐘役”をおじいちゃんに持つ少年・新吉と知り合います。ヤンは美しい日本の庭園を見たいのに、外国人が町をうろつくことを許してもらえません。そこで新吉は知り合いのベラボウさんに相談し、江戸の運河を使って舟で町を案内することにしたのです。永代橋や本願寺、赤羽橋などの当時の姿や昔の渋谷ののどかさを絵本の中で堪能しつつ、その時代にも人々がいきいきと生活していたことを実感させてくれます。

鐘の音とともに始まる江戸の町を舞台に、今の私たちが生きているこの土地に、こうして毎日を暮らしていた人々が前に住んでいたのだ、歴史は積み重ねられて今に至るのだ、ということを思い起こさせる絵本です。

世界を変えようと奮闘した人々がいた

今では当然なことであるのに、昔はまったくちがっていたことは多くあります。例えば、「子どもは大人と同様に人権を持つ、心身ともに健康に育つために保証されるべき権利がある」、現代では当たり前の考え方ですが、子どもの人権はつい最近までまったく意識されていなかったのです。そんな「子どもの権利」を訴え奮闘した人は誰だか知っていますか? その伝記がこちらです。

コルチャック先生の生涯を描いた伝記絵本

孤児院を作り、子どもの教育に一生をささげたコルチャック先生の生涯を描いた伝記絵本。第2次世界大戦で、ユダヤ人だった彼と子どもたちはナチスの強制収容所へ連行され・・・。巻末には豊富な写真を用いた資料がついて、社会科の学習にも役立ちます。

ヘンリック・ゴールドシュミット、後のコルチャック先生は、ポーランドのユダヤ人家庭に生まれました。ヘンリックは大きくなると家庭教師をするようになり、やがて貧しい子どもたちに無料で勉強を教えるようになりました。その後文学賞で賞を取り、ペンネーム“ヤヌシュ・コルチャック”を名乗るようになりました。医学生でもあったコルチャック先生はその後、医師となり子どもたちの健康を守りました。しかし、病気を治すだけでは子どもたちを本当に救うことはできないと孤児院を作ることにしました。孤児院では“子どもの議会”という子どもたちが自分たちで話し合って共同生活のルールを決めるようにしました。そして子どもたちは、それぞれが仕事をして協力し孤児院を運営していきました。その間、コルチャック先生は子どもの権利をもとめてあちこちで講演し論文を書き、ついには1924年国際連盟で「人類は、もてる中で最良のものを子どもにあたえなければならない」という子どもの権利を認めたジュネーブ宣言が採択されたのです。

世の中では、その後のコルチャック先生のたどった道筋の方が有名かもしれません。その後ドイツではナチスが政権をにぎり、ユダヤ人の迫害が始まりました。コルチャック先生の「孤児たちの家」もユダヤ人を隔離するゲットーという場所に移されました。そしてある日、「全員、外へ出ろ」とドイツ兵がやってきました。コルチャック先生と192人の子どもたちは、先頭に緑色の「子どもの誇りの旗」をかかげ行進し、トレブリンカ収容所行きの貨物列車に乗り込みました。その後のコルチャック先生と子どもたちがどうなったのかは、誰一人戻らなかったため分かりません。

コルチャック先生が生涯をかけて得た子どもの権利は、いま私たちにとっては当たり前のこととして捉えられています。コルチャック先生の奮闘の歴史は、今も子どもたちを守り続けているのです。

声をあげよう、想いを伝えていこう

この8月で日本が戦争に負けてから80年経ちました。もう当時のことを直接知っている人の数は減り、歴史上の遠い昔の話のようになってしまっていると思います。ですが、この80年日本が一度も戦争をせずにこれだけ長い間平和でいられたのは、明治以降初めてのこと。その理由はやはり、「戦争」の本当の姿・「戦争はいやだ」という強い想いを人々が語り継いできたからではないでしょうか? そんな想いを強く伝えてくれる絵本を2冊ご紹介します。

平和を強く誓う少年の姿

ばあちゃんは、ぼくが中学生になったころから、ぼくを「にいちゃん」とよぶようになった。ばあちゃんの兄さんも、とうさんも、かあさんも、原爆症で死んだ。ぼくらは、ぜったい戦争をしない。子どもを殺したりしない。かなしい思い出をつくらない。やくそくする――。

原爆で肉親を失った祖母の過去と歴史に思いを寄せ、平和を強く誓う少年の姿を、率直な語り口で描いた絵本。

生涯をかけて戦争の悲惨さと愚かさを訴え続けた作家、那須正幹が遺した一編の詩(原題:「ばあちゃんの詩」)から、この絵本が生まれました。戦後80年を迎える今、あらためて平和の意義を子どもたちに問いかけます。

年を取ったばあちゃんは、朝学校へ行くぼくに向かって「にいちゃん、いってらっしゃい」と言います。「ぼくは孫のトオル。洋平さんじゃないの」と言うと、ばあちゃんは悲しそうな顔をします。そう、ばあちゃんはぼくのことを、ばあちゃんのお兄さん・洋平さんとまちがえているのです。洋平さんは1945年8月6日、原子爆弾で亡くなりました。ばあちゃんが、ぼくと洋平さんををまちがえるようになったのは、ぼくが中学生になった頃、洋平さんが死んだのと同じ年ごろ。ぼくはばあちゃんが好きだから、帰ってこない人を待つばかりじゃなくて、昔のことは忘れて楽しく過ごしてほしいと思います。「だから、ぼくらは絶対戦争なんかしない、こんな悲しい思い出は作らない」と平和への強い決意を伝えます。

ばあちゃんは幼い頃に原爆にあい、家族が全員亡くなり一人ぼっちとなりました。そして年をとり、昔と今の区別がつかず、今も亡くなったお兄さんを待ち続けています。大好きなばあちゃんに、そんな悲しい思いを繰り返してほしくないとぼくは思います。

作者の那須正幹さん自身も3歳で被爆しています。那須さんは、太平洋戦争後これだけ長い間日本が平和であり続けたことは異例だと語っています。その理由について「戦争を体験した人々が『戦争は絶対いやだ』と大きな声で叫び続けたからだ」と言っています。戦争を知らない世代も増え、世界的にみると軍備増強の動きが加速している現代、私たちは決して沈黙してはいけない、戦争の悲惨さ悲しさを大きな声で伝えていかなければならないことを訴える絵本です。

そしてこの夏、戦争当時に子どもだった人たちの戦争体験をつづった絵本が刊行されました。

数年後には失われるかもしれない、生きた声を伝える65篇

太平洋戦争中、子どもたちは、日々、何を感じ、どのように暮らしていたのか……。子どもの頃、沖縄、広島、長崎、満州、樺太、東京、北海道、静岡、三重、長野、山梨、茨城などの各地で、空襲、原爆、地上戦、引き揚げ、疎開などを経験した方、中国残留邦人の方にインタビュー。子どもたちの語りを通して、戦争の理不尽とリアルを伝える絵本。数年後には失われるかもしれない、生きた声を伝える65篇。

ひとつのエピソードを絵と文章で1見開きで紹介。どのページでも、興味を持ったエピソードから読むことができる。注釈を同一ページに記載。総ルビ。

著者メッセージ……17人の子ども(だった方々)が見た光景や経験をかきました。その困難な時代を生き抜いた彼らは、生きるパワーに満ちていて、勇気を与えてくれます。でも、戦争が「現在」の問題でもあるいま、私たちはどう考え、どう行動したらいいのか、この本とともにいっしょに考えてくれませんか?

この本は、太平洋線戦争時に子どもだった17人の方々から著者の堀川さんが直接話を聞き、それぞれのエピソードを絵と文章にまとめたものです。戦時下でも子どもたちは恋の噂話をしたり将棋をさしたり、こっそりのら犬にえさをあげたり思い思いに暮らしていました。ですが、その日常が一瞬で打ち砕かれていきます。見ていて苦しくなる絵もあります。戦争は、子どもだからといって容赦してはくれません。残酷で悲しい風景を子どもたちの眼前に見せつけてくるのです。

空襲で友達が目の前で亡くなりました。将棋をさしていて空が黄色くなったと思ったら、気づいた時には崩れた家の中にいました。疎開先で東京にいたお母さんが亡くなったことを知らされました。戦争ではこうして日常が断ち切られます。

また戦争は、1945年にぴたっと終わるわけではありません。満州で生まれ終戦時2歳だった子は中国の人に預けられたのち、中国の家族も亡くなり独りぼっちとなってしまいました。戦争が終わっても樺太から引き上げられずソ連兵と暮らすことになった子や、戦争で家族を失って自分が大黒柱となって働くことになった子もいます。戦争と出会った人々の人生は、ずっとその影響から逃れられないのです。

子どもたちの目線で語られているため、いつもの平凡な日常と、それを一瞬で消し去ってしまう戦争の落差に胸がつまります。この本を作成している間にも取材されたうち4人の方が亡くなったそうです。戦争の記憶を直接もった方がどんどん減っている今、その記憶・感情を未来に繋いでいかなければと強く思わされます。

さいごに

なぜ戦争はなくならないのでしょう? その状況に諦めず沈黙しないために、「歴史」を紐解くことがとても大切だと思っています。

歴史を紐解くと、そこにはターニングポイントがあります。その時どうするべきだったか、どういった対処方法があったかが後世研究され、それをもとに世界中で争いを回避するための努力が行われています。日本でも太平洋戦争後、戦争をしないために多大な努力が行われてきました。それは、日本の様々な人々が戦争のむごたらしさを経験し、「絶対に避けなければならない」と強い想いを持っていたからではないのでしょうか?

今、直接戦争を経験した人々が減りその記憶も薄らいでいます。そんな今こそ、これまでの歴史に興味を持ちその想いを繋いでいくことが重要です。今話題の『鬼滅の刃』の根底には「人の想いこそが永遠であり不滅」というテーマがありますが、当時の想いを人々が繋いできたからこそ今があります。例えばAIはデータを蓄積し分析することはできますが、人の感情を伝えることはできません。その時の人の想い、つらさは私たちこそが伝えていく必要があります。

そしてそれをもとに私たちは、様々な角度から中長期的な視点で、他の国々と対話していく方法を探らなければいけません。自国の利益も大事。でも、それのみを追求することは他者・他国から奪うことになります。私たちは歴史から、奪えば恨まれ奪われれば憎しみが募ることを学んできました。

歴史や過去に興味を持ち、よりよい未来を考える糧となるよう、これらの本を読んでいただけたらと思います。

徳永真紀(とくながまき)

児童書専門出版社にて絵本、読み物、紙芝居などの編集を行う。現在はフリーランスの児童書編集者。児童書制作グループ「らいおん」の一員として“らいおんbooks”という絵本レーベルの活動も行っている。7歳と5歳の男児の母。

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ