困ったときはお互いさま。「頼る力」

絵本には、子どもに働きかける様々な力が備わっています。絵本がきっかけで、新しいことにチャレンジする気持ちを持てたり、苦手なことに取り組もうと思えたりもします。子どもたちの世界を楽しく広げてくれる絵本は、子育て中のパパママにとっても、大きな味方になってくれること間違いなしです!

この連載では、とくに「これからの時代に必要とされる力」にフォーカスして、それぞれの力について「絵本でこんなふうにアプローチしてみては?」というご提案をしていきたいと思います。

一人でなんでもできることが「自立」ってわけじゃない?!

そろそろ年度末が近づき、進級、就園・就学が見えてくるシーズンとなりました。子どもたちの1年間の成長をふりかえってしみじみしてしまいますよね。

私は、子どもたちの成長を「自分でなんでもできるようになること」とこれまで捉えていたのですが、大きくなればなるほど、一人でなんでもできることが「自立」ってわけじゃないよなと思うようになりました。

一人でやれることって大人でも限度がありますよね。成長するほど、みんなで協力しないとできないことが増えていきます。そんなときは「できません、わかりません、助けて」と自分から言えるようになることがとても大事です。以前この連載でも「レジリエンス=折れない心」に焦点を当ててご紹介しましたが、レジリエンスって「一人で乗り越える、がんばり続ける」というものでは決してなく、むしろ自分では無理な状況に陥った時にどうSOSを出して頼っていくのかではないでしょうか? そして一人一人がそれぞれの特技で助け合ってこその多様性なんじゃないかと思います。

とはいっても、人に頼ること、「助けて」って言うこと、タイミングもわからないし大人だって苦手ですよね。そんなときのために、「こんな風に頼ってみよう」「他の人に頼ると、こんな風になるんだ!」ということを絵本でシミュレーションしてみましょう!

まずは声をあげてみて!

「助けて」と言うのは本当に緊張しますよね。まずは、なんとかんとか「助けて」が言えてよかったね、という絵本をご紹介します。

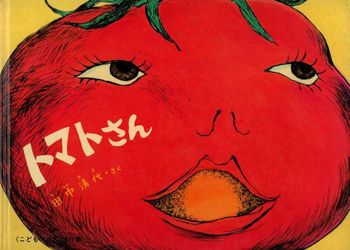

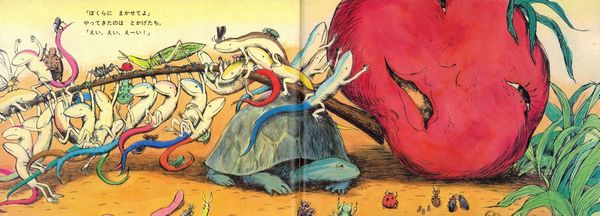

ある夏の昼下がり。真っ赤にうれたトマトさんがトマトの木から“どった”と落ちました。太陽がぎらり、トマトさんは暑くてたまりません。そこに、「ころころ ぽっちゃん」と涼しそうな水の音。ミニトマト達が「こんなに あつくちゃ ころころ ぽっちゃん、ひからびちまう」と、小川へ飛びこんでいったのです。とかげたちも泳ぎにやってきて「トマトさんも およいだら」と勧めるのですが、トマトさんは

「ふふん、けっこう。ぷかぷか およぐのなんか、みっともないでしょ」と言うのです。しかし外はずんずん暑くなり、とうとう

「わたしも およぎに いきたいよう。だけど、からだが おもいんだ」と涙をこぼしながら打ち明けるのです。

「そうだったの」と、虫たちがトマトさんを手助けして……。

という、ちょっと意地っ張りのトマトさんが意を決して助けを求められたというお話です。

この作品は、トマトさんの表情から気持ちの移り変わりがとてもよく伝わってきまして、例えば、トマトさんはなんで最初に声をかけてくれたとかげさんに助けを求めないんだろうと筋書きだけみると思いませんか? それは、その前のミニトマトたちが「ころころ ぽっちゃん」と落ちていく画面にヒントがあるんです。ここで、トマトさんを横目に絶妙に「いいだろー、へへーん」っていう煽り散らかした顔をミニトマトたちがしているんですよね。ですから、トマトさんが「ふふん、けっこう」ってつい言ってしまうのも、わからんでもない、という絵から伝わる絵本の面白さが絶妙なんです。

それでも、やっぱりつらいときはつらい。そして、ちゃーんと声をあげられたトマトさんを「がんばったねー」とほめてあげたい絵本です。

頼るのは、こわくない!

あれこれ考えすぎて助けを求められないともっと困ったことになってしまいがちです。

お次は、「頼ることってこわいことじゃないのよー」とほんのり伝わるお話です。

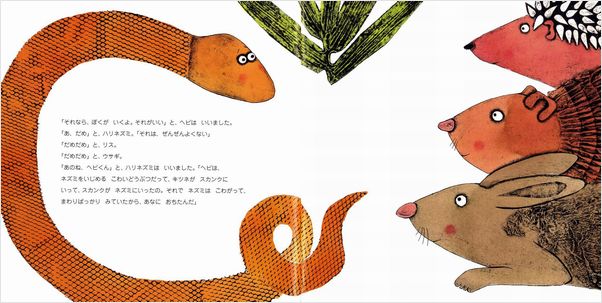

ネズミは、ヘビのことがこわくてたまりません。ヘビがネズミをいじめるこわい動物なんだという噂を聞いたからです。「そんなの ただのうわさだよ!」とハリネズミに言われましたが、ネズミはびくびく周りばかり見ています。足元を見ていなかったため、穴の中に落ちてしまいました。足をけがしてしまったネズミは自分では出られません。ハリネズミはとげがあるからネズミを背負えないしほかの動物もみんな無理。そこにヘビがやってきて、「とにかく たすけにいくよ」と言ってくれますが……

ピンチの時に手を貸してもらえるって本当にありがたいですよね。でも、誰が味方で親身になってくれるかは助けを求めるまでわかりません。実は意外な期待していなかった人に助けてもらえることもあるかもしれません。ネズミは、噂だけでヘビのことをこわがっていたのを後悔します。そして、いつもびくびくしていたネズミは思いこみを脱ぎ捨てちょっと成長するのです。

この絵本を読むことで、誰かを頼ることってこわくない、差し伸べられた手を素直につかめばいい、と頼ることのハードルをどんどん下げていけたらよいなと思います。

頼り頼られ、つながる仲間

困ったときは、人に頼った方が絶対いい!とは思いますが、世の中はギブ&テイク、頼ってばっかりのテイカーだと、「またあ?」となって、いい関係は作れませんよね。つぎは、「助け合い」がよいつながりを生んでいく絵本です。

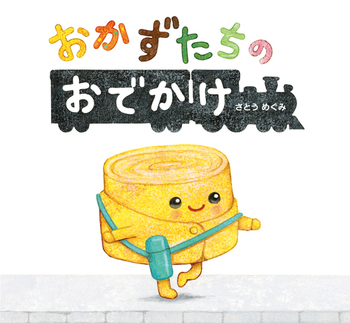

おかずたちの思いやりで新しいおかずが完成!?

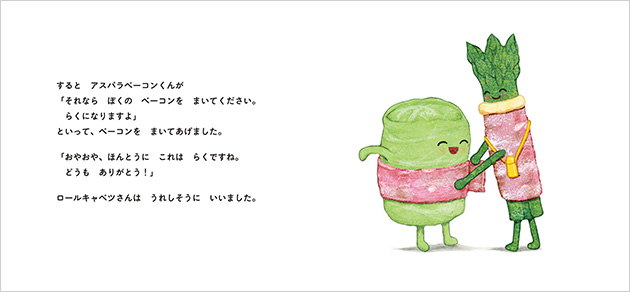

チーズハンバーグくんが寒がるアスパラベーコンくんの首にチーズを巻いてあげたり、腰を痛めたロールキャベツさんに、アスパラベーコンくんがベーコンをまいてあげたり、駅のホームで繰り広げるおかずたちのやり取りがかわいいお話です。

たまごやきさん、チキンライスちゃん、ハンバーグくん、アスパラベーコンくん、ロールキャベツさん、ブロッコリーさんと、子どもたちが大好きなおかずが登場します!

『おべんとう』『どうぶつパンやさん』に続く、さとうめぐみの絵本3作目はお子様ランチです。

たまごやきさんは、駅のホームできかんしゃを待っています。そこへチキンライスちゃんが「きょうは かぜが すこし つよいですね」と寒そうにやってきました。たまごやきさんは上に着ている黄色いカーディガンをチキンライスちゃんに掛けました。そこへチーズハンバーグちゃんが「ぼくも もっと おしゃれしたいな」とやってきました。そこで、チキンライスちゃんは自分のケチャップの帽子を「はんぶん わけて あげるわ」とのせてあげました……。

お弁当のおかずたちがとそれぞれのよいところを使って助け合っていくお話です。助け合うことで普通のチキンライスちゃんがおいしそうなオムライスちゃんになるなど、おかずたちがどんどん豪華になっていくんですね。そして、最終的にはチーム=お弁当が全体としてグレードアップしていくという、すばらしい連関になることがとってもわかりやすく伝わります。

お弁当たちがなぜ機関車に乗っておでかけしようとしているのかも、最後にわかるお楽しみですが、それぞれができる手助けをすればチーム全体がより良くなっていくという、とってもかわいいチームワーク絵本です。

一人でがんばりすぎなくていい

困ったことがあってもなぜか言えない、そして一人でがんばってしまう、そうした心理はどういうものかが伝わるお話をご紹介します。

心配性のももちゃんの大ピンチ

ももっち、ヤドカリ みたいだな!

かずまくん、なんで そんなに かるそうなの?

ももは忘れ物をしたくなくて、教科書やノートを全部ランドセルに入れました。翌朝、ももは両手に荷物を持ち、ヤドカリみたいと、かずま君に言われます。かずま君は全部学校に置いてあるんだって。そんなのずるいよ!

一年生のももちゃんは心配性。絶対に忘れ物をしたくないので教科書・ノートを全部持っていきます。おかげでランドセルはパンパン、両手に荷物がいっぱい。かずまくんのランドセルは軽そうです。なぜなら荷物をぜんぶ学校に置いてきているから。「そんなのずるい!」と、ももちゃんは思いますが、教科書も全部置いてきているから宿題もやらずに先生に怒られます。それでもかずまくんは全然平気そう。

納得いかないももちゃんでしたが、そんな二人の帰り道、ももちゃんは大ピンチに陥ります。かずまくんは大人を呼ぼうとしますが、ももちゃんは嫌がります。

こんな かっこうで 「たすけて」なんて いったら……。

あしたの 新聞に、のるかも! テレビのニュースに なって、人が 見に来るかも! そしたら、みんなに わらわれちゃう。先生に しかられちゃう。お母さんとお父さんに おこられちゃう。

と、心配がどどどーっと押し寄せてきて、泣きそうになって……。

ももちゃんの気持ち、痛いほど分かりますよね。困っているんだけれど、自分のせいかもしれないし、大人の手をわずらわせて怒られちゃうかもしれないって思うと言えない。とってもまじめで、一人で全部がんばろうとするももちゃんは、そんな気持ちでがんじがらめです。でも、自分とは正反対のかずまくんのおかげで、なんだかちょっと今までよりも心配性が落ち着いた気がするのです。

このお話は、誰かに明確に助けてもらったということではありませんが、一人でがんばりすぎなくてもいいかも、心配しなくてもけっこうなんとかなるかも、と“人に頼れない”性格の子がちょっと殻を破る流れが気持ちをすーっとさせます。こちら、絵本ではなく幼年童話のスタイルですが挿絵も豊富で読みやすいので、読み聞かせにもぴったりですよ。

助ける側の心構え

最後に、助けを求められる側=親・大人がどういった心構えが必要なのかを考えさせられる絵本をご紹介します。

アメリカで世代を超えて読みつがれてきた、心あたたまるお話

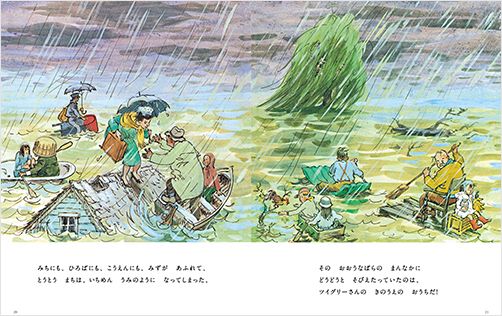

ツイグリーさんは、木の上のおうちに住んでいます。木の上のおうちには、大きなソファーやテレビもあり、ツイグリーさんは好きなことだけをしてくらしていました。そんなツイグリーさんを、町の人たちは、「かわりもの」と思い、木の上のおうちをなんとかしてやりたいと考えています。そんなあるとき、大雨が町をおそい、町は一面、海のようになってしまいます。その大海原のまんなかに、どうどうとそびえたっていたのは、ツイグリーさんの木の上のおうちでした!

ツイグリーさんは変わり者と呼ばれています。なぜかというと、木の上に家を作り好きなことばかりしているからです。ツイグリーさんはニャンコという名前の犬と暮らし熊たちともなかよし。ですが人のことは苦手です。そんな暮らしを町の人たちはとんでもないことと思っており、いつも文句を言っていました。しかし、大嵐がやってきて町の家はすべて水没し残るは木の上のツイグリーさんのおうちのみという事態に。そこでツイグリーさんは決意します。やかんを火にかけパンにバターをたっぷりぬり、

「これで、じゅんびばんたん。さあ、いつでも いらっしゃい!」

と、町の人たちにうとまれていたツイグリーさんが、町の人たちを助けようとするのです。

私などは人間ができていないので、ふだん悪口を言われている相手を率先して助けられるかというと考え込んでしまいますが、最後のツイグリーさんの言葉には唸らされます。

いざというときは、

なにを したいか、したくないか なんて、

かんけいないと わかったのだ。

たいへんなことが おこったら、だれだって、

なにがなんでも ぜんりょくで たすけようとする。

「情けは人のためならず」という言葉がありますが、困っている人を助けようとすることは損得ではない、するかしないか選ぶということではなく、手を差し伸べるのは当然、そうしてまた新たな関係性ができていくのかな、といろいろな思いを巡らしてくれる絵本です。

さいごに

「人に頼る」「助けてって言う」「わからないことを聞く」、実生活に落とし込むとどれもハードルが高いですよね。誰しもツイグリーさんのような部分はあるので一人で完結してしまった方が楽っちゃ楽です。ただ、そうして暮らしていってしまうと、困ったことが起きたときにはそこで足止めをくらってしまいます。

最近話題の「timelesz project」ってご存じですか? 男性アイドルのオーディションを追うノンフィクションで私もハマっていたのですが、オーディション中に候補者たちに次々と壁が立ちはだかります。その中で「わからないものを、ちゃんとわからないと言える強さ」という発言がありました。そうなんですよね、わからないって言える、そして人に聞ける、頼れる時点で強いんですよね。

最初に「レジリエンス」について言及しましたが、折れない強さってSOSが出せる、助けを求められることがすごく大事なんです。

ただ、特に経験値の少ない子どもにとっては非常に難しいところで我が家でも課題となっています。親としては困りごとを言ってくれれば「よくぞ言ってくれました!」くらいに迎えようと心がけておりますが、まあ子どもって「早めに言ってね」と言っても「おかあさーん」と言ってくるタイミングはめっちゃギリ、むしろ既にアウトな時期に言ってきたりしませんか? 「なんでいま!」とカッときますが、必死でナウシカがキツネリスに「こわくなーいこわくなーい」と言っているシーンを思い浮かべては「言ってきてくれてありがとうねー」と奥歯をギリギリいわせながら演じております。

といったかんじで、頼ることが大事なのもさることながら受け止める側の心がまえも必要ではありますが、一人の力だけでは生きていけない世の中、今回の絵本を通じて助け助けられる強さを繰り返し伝えていけたらなと思っております。

徳永真紀(とくながまき)

児童書専門出版社にて絵本、読み物、紙芝居などの編集を行う。現在はフリーランスの児童書編集者。児童書制作グループ「らいおん」の一員として“らいおんbooks”という絵本レーベルの活動も行っている。7歳と5歳の男児の母。

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ