【ランキング】2025年7月8月の児童書人気ランキング~この夏、読まれたのはどんな本?~

.jpg)

2025年の夏、みんなが買ったり読んだりしていた人気の児童書はどんな本だったのでしょう。また課題図書で人気だった本は?

夏の読書の総まとめとして、絵本ナビでの児童書人気ランキングを発表します。

2025年7月8月の児童書人気ランキング【2025/7/1~8/31】総合!

まずは第1位から10位はこちら

2025年の夏、絵本ナビの児童書人気ランキング第1位は、課題図書中学年の部にも選ばれた『たった2℃で… 地球の気温上昇がもたらす環境災害』でした。

猛暑が続いた今年の夏、上昇している気温に関心を持った子どもたちも多かったのではないかと思います。

「たった2℃」しかし、地球の生き物たちに大きな影響を及ぼす「2℃」。子どもも大人も自分ごととして捉えるために、読み続けたい作品です。

作者のキム・ファンさんのインタビュー(下記に全文があります)では、

・日本の温暖化に関する資料や児童書は、小学校の総合学習の時間に使うための図書館用に作られた本がほとんどだったため、もっと直感的に、子どもが見ただけでわかるような絵本を作りたい、そう思ってできたのがこの絵本です。

・科学的な正確さはしっかり詰めていく必要がありますが、大切なのは、読み終わった後に「情」が残ることだと思っています。

・子どもたちには、温暖化はよそごとじゃなくて、自分ごととして今から考えておいてほしい

ということが述べられています。ぜひインタビューも合わせてお読みください。

『たった2℃で… 地球の気温上昇がもたらす環境災害』

気候変動による地球の温暖化は、まったなしの大問題です。2021年のノーベル物理学賞に選ばれた眞鍋淑郎さんの「気候モデル」により、CO2濃度が2倍になると地球の温度が約2度あがることが、世界で初めて計算で明らかになったのです。この絵本では、もし地球の気温が2℃あがったら、私たち人間もふくめて地球上のすべての生きものに大きな影響があることを、子どもたちにも直感的にわかるような構成と絵によって伝えます。

作者で、自然科学分野で多くの著作を発表されている児童文学作家のキム・ファンさんの貴重なインタビューはこちら。

第2位は同数の売れで、3タイトルが並びました。

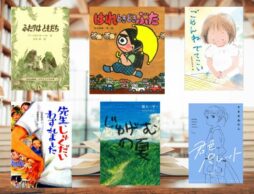

第2位は、年間でいつも第1位をほこる『ふたりはともだち』。友達思いのがまくんとかえるくんの優しさとくすっと笑ってしまうユーモアが人気の秘密でしょうか。

シリーズの他の作品も合わせて、秋冬もまたゆっくり読みたいですね。

『ふたりはともだち』

仲良しのかえる、がまくんとかえるくん。ふたりの間で繰り広げられるのは、濃くて、可笑しくて、ちょっぴり切ない……様々な愛すべきエピソード。アーノルド・ローベルの「がまくんとかえるくん」シリーズは幼年童話の傑作として、子どもから大人まで、たくさんの人たちに40年以上も愛され続けています。

そのシリーズ第1作目が『ふたりはともだち』、5つのお話が収録されています。

春が来たからと大急ぎでがまくんの家に走っていき、「おきなよ!」と大きな声で呼びたてるかえるくん。お日さまがきらきらして、雪も溶け、新しい一年がはじまったかと思うと、いてもたってもいられないのです。ところが、がまくんは布団の中。もう少し寝ていたいのです。11月から眠っているがまくんは「5月半ば頃にまた起こしてくれたまえよ。」なんて言うのです。そこで、かえるくんは……?

がまくんを外に連れ出して遊ぶためなら頭の回転だって早くなるかえるくんと、カレンダーに合わせて簡単に5月だと思い込んでしまうがまくん。最初のお話「はるがきた」で、幼さと可笑しさがたっぷり詰まったふたりのキャラクターを存分に味わうことができます。

続く「おはなし」と「なくしたボタン」では、それぞれのやり方でお互いを思いやっている様子(大いに巻き込みながらね)を、「すいえい」ではちょっぴりブラックな面をのぞかせつつ、思いっきり笑えるエピソードを披露してくれます。

すっかりふたりの世界観に夢中になった頃、登場するのが最後の「おてがみ」です。

悲しそうな顔で玄関にすわっているがまくん。なんでも「もらったことのないお手紙を待つ時間」なんだと言うのです。それを聞いたかえるくんは、がまくんに内緒でお手紙を書くことにします。ところが、配達を頼んだのがかたつむりくんだったので……。

国語の教科書に採用されたことで、今では多くの子どもたちに知られているのがこのお話。いずれ届くことも、その内容までもわかっているお手紙をじっと待つがまくんとかえるくん。その幸せそうな様子に、「手紙」の持つ力を感じずにはいられませんよね。

シリーズ4冊。がまくんとかえるくんのキャラクターを知れば知るほど、どのお話も読み返したくなる珠玉のエピソードばかり。日本では三木卓さんの翻訳で楽しむことができます。

(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

「がまくんとかえるくん」シリーズほか関連本

同じく第2位には、ムーミンの日本語翻訳60周年を記念した初の文庫サイズハードカバー『たのしいムーミン一家 特装版』がランクイン! こちらは、8月に絵本ナビで実施した【ムーミンの日記念 オリジナルトートバッグ50名様へプレゼント】キャンペーンの対象作品としても注目を集めました。さらに、同じくキャンペーンの対象作品となった『ムーミン全集 新版(9) 小さなトロールと大きな洪水』も第2位にランクインしました。

『たのしいムーミン一家 特装版』

ムーミンの日本語翻訳60周年を記念した、特装版。初の文庫サイズハードカバー、豪華特典付き!

「ムーミン」の物語が最初に日本語の翻訳で出版されたのは、1964年です。

大幅改訂を行った「ムーミン」シリーズ【新版】から、ハードカバー文庫本の特別版が生まれました。

金箔押しのスペシャルな装幀と、名言が裏面に入ったアートカード5枚、ダイカットシール1枚が封入されています。

インテリアとしてかわいいサイズですので、ギフトにもおすすめ。

『ムーミン谷の彗星 特装版』『たのしいムーミン一家 特装版』2冊同時発売です。

『ムーミン全集 新版(9) 小さなトロールと大きな洪水』

一度出版された後、長い間絶版となっていた1冊。

1945年に刊行した、ムーミンの物語の第一作です。

どこかへ行ってしまったパパと、冬ごもりのための家をさがして、ムーミンママとムーミントロールが旅をします。

1964年に翻訳出版されてから、55年もの間愛され続けてきた「ムーミン」の物語。大人気のキャラクター「ムーミン」は、この全集が原典となっており、今なおその魅力は増すばかりです。

この度、今の時代により読みやすくするべく、改訂を行いました。

初めての方も、ムーミンのことなら何でもご存じの方も、楽しんでいただける[新版]として刊行した全集の最終巻。

1現代的表現、言い回しに整え、読みやすくなりました

2さしえがクリアな美しい線で再現されます

3原語最終版に基づき、より細部にこだわった表現に

4フィンランド最新刊と共通のカバーデザイン

5四六判ソフトカバーでコンパクトに

こどもから大人も楽しめる、大注目のシリーズ、決定版です!

第5位 わたしは食べるのが下手

課題図書中学生の部。食べることへの悩みを抱えたふたりの中学生の物語はあちこちで話題になりました!

少食で食べるのが遅い葵は、食事の時間が苦手。とくに給食は……。「小林さんさ、たぶん君、会食恐怖症だわ」。無理して油淋鶏を飲みこんで気持ちが悪くなった葵は、保健室でクラスの問題児、咲子にそう言われる。実は咲子も食にまつわる問題を抱えていた。咲子の勢いに押されて二人で給食ボイコットを企てるも、あえなく不発。反対に新任のイケメン栄養教諭に焚きつけられて、給食改革に乗り出すことに……。

第6位も同数の売れで3タイトルが並びました。

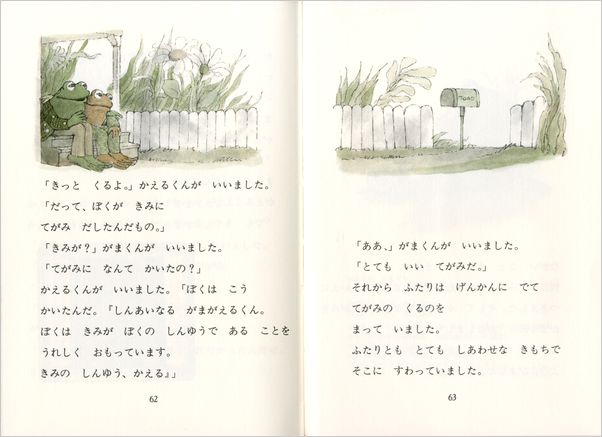

第6位 はれときどきぶた

1980年の刊行以来、変わらない面白さで子どもたちの心をつかんでいます。

三年三組。畠山則安。あだなは、十円やす。じまんは毎日、日記をつけていること。けれどもある日、大事な日記をお母さんが勝手に読んでいるところを目撃してしまい、腹を立て、「あしたの日記」を書き始めます。そこに書いたのは、トイレに大蛇がいた! お母さんが鉛筆を天ぷらに! ……そして空からぶたが降る!? などの「うそ」の日記。

はたして、日記を書いた後に起きたこととは?

1980年に刊行され、40年近くにわたり読み継がれてきた『はれときどきぶた』。子どもの頃に読んだという大人の方もたくさんいらっしゃることでしょう。大人になって『はれときどきぶた』を思い出した時に頭をよぎったのは、本の中のエピソードの記憶。特に、鉛筆の天ぷらの記憶は五感とともに残っていて、食べたことはないのに口の中で鉛筆の味がしたり、ガリガリと固い感触がしたり、則安くんのお父さんと同じようにお腹が痛い気までしてくるようで、子どもの頃にお話を読んで感じた感覚がそのまま蘇ってくるようでした。そんな風に、『はれときどきぶた』という題名を聞いただけで、子どもの頃に読んだ記憶が蘇ってくるという大人の方も多いのではないでしょうか。

そしてこのお話のすごいところは、今は大人になったかつての子どもたちと全く変わることなく、今の子どもたちのことも夢中にさせてしまうこと。お母さんが勝手に自分の日記を読んでいる、というのは、いつの時代でも腹が立つことでしょうし、「あしたの日記」にへんなことを書いてお母さんをぎゃふんと言わせてやろうという則安くんの気持ちにも、自然に共感するうちにすっとお話に入りこんでしまうと思うのです。

日記を人に読まれたくない、という内容を考えると、親から少しずつ自立し始める小学2年生の後半から3年生ぐらいからが読み始める年齢としてはぴったりくるのではないかと思います。上は小学校高学年でも楽しく読めるでしょう。一方、お母さんをぎゃふんと言わせたいというあたりはひとりでこっそり読むのに向いているかと思いますので、読み聞かせには向かないかもしれません。

小学2年生の後半ぐらいから6年生までの子どもたちの中で、本ってなんだか難しそう、面倒くさい、など本にあまり興味が持てない子に特におすすめしたいと思います。読み始めたら、本ってこんなに面白くて親しみやすいものだったのか、主人公がこんなことしてしまってもいいの!? など本へのイメージががらっと変わることでしょう。本の面白さを知る出会いの一冊として、声を大にしておすすめしたい作品です。また、「はれぶた」シリーズはこの後10巻まで出ていますので、1巻目が気に入ったら、ぜひ続けて読んでみて下さいね。

大人の方が読む場合には、あとがきに書かれている作者のメッセージにもぜひ注目を。

たとえ人から「ばかなこと」だと思われるようなことでもいろいろなことを自分の頭で考えることの大切さや、自分の感じたこと、考えたことをちゃんといえるようにならなくちゃいけないというメッセージに、面白おかしいだけではない、『はれときどきぶた』が長く読み継がれる秘密が伝わってきます。

(秋山朋恵 絵本ナビ編集部)

第6位 しっぱいにかんぱい!

表紙には、リレーのバトンを持って走る女の子。運動会でしょうか。タイトルが『しっぱいにかんぱい!』ですから、何か嫌な予感が…?

「おねえちゃんは、けさも牛乳をのんだだけでした。そのまんま口もきかずに自分の部屋へ、ひっこんでいってしまいました」という始まりの文から、予想通り?何かショックな出来事がおねえちゃんの身に起こったことがうかがえます。ゆうべから何も食べていない、というおねえちゃん、このおねえちゃんこと6年生の加奈は、前日の運動会のリレーで失敗をしてしまったのです。落ち込んだ加奈には、おとうさんやおかあさんの慰めの言葉も全く届きません。弟の達也は心配でおろおろするばかりです。そこに、おじいちゃんから1本の電話が入ります。おじいちゃんにお昼によばれて集まったのは、親戚のおじさん、おばさんと、いとこの洋とまなみ。ふとしたきっかけからみんなのしっぱい話が始まります。洋のしっぱい、まなみのしっぱい、弟達也のしっぱい、おばさんのしっぱい、そしておじさんのとんでもないしっぱい…。それぞれ大変な思いをしたけれど、今は笑いながら明るく語る姿を見て、加奈も自分のしっぱいを語り出すのでした。

大人になればしっぱいの1つや2つは当たり前。けれど子ども達にとっては初めて経験するショックな出来事でしょう。このお話は、そんな子ども達を励まし、勇気づけてくれる頼もしい存在です。

『しっぱいにかんぱい』は、「かんぱい!シリーズ」の1作目。シリーズには他にも「うそ」「ずるやすみ」「わすれんぼう」「けんか」「0てん」をテーマに現在6作品があり、そのどれもが子ども達が直面するであろう身近な問題を取りあげています。「かんぱい!シリーズ」を通して出てくる、子どもたちをさりげなくサポートする大人たちのように、子どもたちの近くにそっと置いておくようなさりげない手渡し方をしたい作品です。

(秋山朋恵 絵本ナビ編集部)

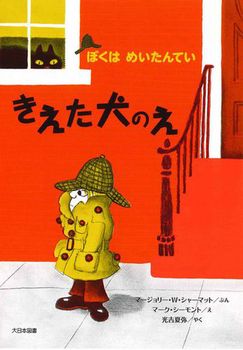

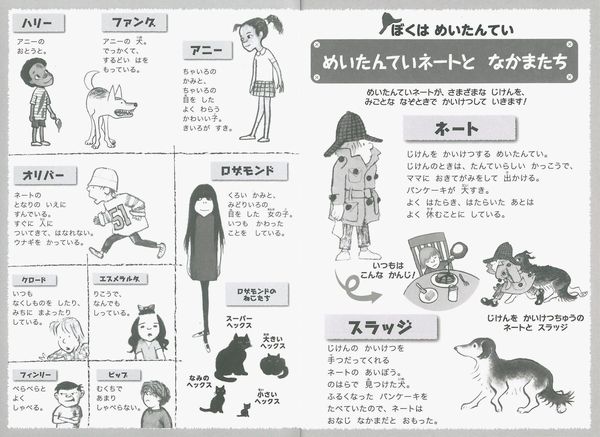

第6位 ぼくはめいたんてい(1) きえた犬のえ(新装版)

9歳のネートは探偵です。

今日もネートの元に1本の電話が入りました。

仲良しの女の子アニーから、なくなった絵を探してほしいとの依頼です。

すぐにアニーのところへ駆けつけるネート。

まず、アニーの話をじっくり聞き、部屋の中をくまなく調べます。

次に、その絵を見た他の人たちー仲良しのロザモンド、弟のハリー、犬のファングについて丁寧に調査していきます。

はたしてネートは、アニーのなくなった絵を発見することができたのでしょうか。

一見、すぐに解けそうと思わせておきながら、意外になかなか解けないナゾの面白さと、ネートのツボを押さえた探偵ぶりに子どもも(大人も!)たちまち心を掴まれてしまいます。

また9歳という年齢でありながら、どんなナゾが来ても常に落ち着き、周りから頼りにされているネート。子どもたちは、自分と同じぐらいの年齢の子の活躍とカッコよさにたちまち憧れてしまうのではないでしょうか。一方でパンケーキが大好物で、気が付けばいつもパンケーキを食べているところには親しみを感じてしまいますね。

こちらは、1982年の発売以来、たくさんの子どもたちに愛され、読み継がれてきた「ぼくはめいたんてい」シリーズの第1巻目。マージョリー・W・シャーマットさんによる全17巻となるこちらのシリーズは、5歳ぐらいから小学校低学年の子どもたちにちょうど良いハラハラさで、子どもたちがはじめて物語の楽しさに出会えるシリーズでもあります。つぎつぎにネートに降りかかるナゾ解きの面白さはもちろんのこと、巻ごとに増えていく個性的な登場人物、ネートからママへの置き手紙の内容など、読めば読むほど多くの楽しみをも発見できるでしょう。

すべての漢字にふりがながついているので、はじめての読み物としてもぴったり。ひとり読みに移る前に、まずは読んであげながら親子で一緒にナゾ解きを楽しんでみるのもいいですね。シーモントさんの温かくユーモアたっぷりの挿絵と、訳者の小宮由さんの柔らかな語り口も、子どもたちの読書をやさしく応援してくれます。お話の最後には「めいたんていのこころえ」もついていて、もし周りでなにかナゾが起きた時の役に立つかも!? さあ、ネートとどんどんナゾを解いて、一緒に名探偵になろう!

(秋山朋恵 絵本ナビ編集部)

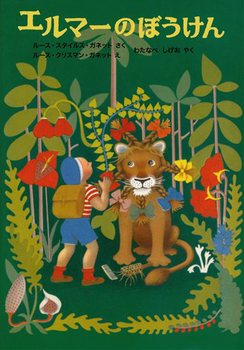

第9位 エルマーのぼうけん

さあ、リュックサックに道具をつめて、エルマーと一緒に冒険の旅に出発しよう!

これは僕の父さん、エルマーが小さかった頃のある冒険のお話です。ある雨の夜、エルマーは、年取ったのらねこから、「どうぶつ島」に捕らえられているかわいそうなりゅうの話を聞きます。りゅうは、空の低いところに浮いていた雲から落っこちてきたちっちゃな子どものりゅうで、ジャングルの猛獣たちに捕まえられて、川を渡るために働かされているというのです。

エルマーは、すぐに助けに行こうと決心します。早速ねこにどうぶつ島のことや、持っていくものを教えてもらい、旅の準備に取り掛かります。エルマーがリュックサックにつめたのは、「チューインガム、ももいろのぼうつきキャンデー二ダース、わゴム一はこ、くろいゴムながぐつ、じしゃくが一つ、はブラシとチューブいりはみがき‥‥‥」などなどたくさんの道具。そして「どうぶつ島」へと繋がる「みかん島」行きの船に忍び込んだエルマーは、六日六晩たってようやく「みかん島」へ。ここで食料のみかんをリュックいっぱいに詰め込んで、夜の間に「どうぶつ島」へと渡ります。

「どうぶつ島」へ着くと、早速りゅうがつながれている川を探しに、気味の悪いジャングルの中を歩いていくエルマー。ジャングルでは、おかしな喋り方をするねずみや、うわさ好きのいのししに出くわしたり、とら、さい、ライオンなど恐ろしい猛獣たちにつぎつぎと出くわします。猛獣たちはたいていお腹をすかせていて、食べられそうになることもしばしば。さてエルマーは、どんな風に猛獣たちの危険をくぐり抜け、どうやってりゅうを助け出すのでしょうか?

特に注目したいのは、リュックサックに詰めた道具たちの活躍と、見返しに描かれた「みかん島とどうぶつ島のちず」。道具は、はじめはこんなものが何の役にたつのだろう? と思ってしまいそうなアイテムばかりなのですが、エルマーの知恵も合わさって、驚くほどぴったりはまって役に立つ様子にワクワクさせられます。道具を介した猛獣たちとのやりとりもユーモアたっぷり。何回読んでも繰り返し楽しませてくれる場面がいっぱいです。

「みかん島とどうぶつ島のちず」には、エルマーが冒険した場所や、エルマーの足取りが細かく描かれています。地図を見ながらお話を読み進めていくと、よりエルマーと一緒に冒険しているような臨場感が味わえるでしょう。お話の途中で、また一章ごとに、お話を読み終えた後になど、ぜひ地図をたっぷり眺めながら読んでみて下さいね。

日本では、1963年の刊行から50年以上も読み継がれ、幼年童話の最高峰とも呼ばれる本書。作者は、ニューヨーク生まれのルース・スタイルス・ガレットさんという女性で、このお話でニューベリー賞(アメリカで毎年最もすぐれた児童文学作品に与えられる)を受賞しています。さし絵は、お継母さんのルース・クリスマン・ガネットさんによるもの。細かいところまで丁寧に描かれながらも、ユーモアあふれる魅力的なエルマーやりゅう、猛獣たちのさし絵が、物語を一層楽しく盛り上げます。さらに英語版の文字の大きさや書体を決めたのは旦那様のピーターさんだそうで、刊行時は、家族総出でこの本を作るのに取り組まれていたそうです。

この後も、『エルマーとりゅう』『エルマーと16ぴきのりゅう』と続いていく、エルマーとりゅうのとびきりの冒険と友情の物語。内容は5才ぐらいから楽しめるかと思いますが、子どもがひとりで読むのは小学2年生ぐらいまでは難しいのではということと、なかなかのハラハラドキドキの冒険となりますので、はじめはぜひ大人が読んであげることをおすすめします。

(秋山朋恵 絵本ナビ編集部)

第10位も同数の売れで、2タイトルが並びました。

第10位 スラムに水は流れない

課題図書中学生の部からこちらも話題となりました。

そもそもの問題は、水がたりないことだった。

インド有数の大都会ムンバイ。12歳のミンニと15歳の兄サンジャイが暮らすスラムには、ムンバイの人口の40パーセントが住んでいるにも関わらず、水は市全体の5 パーセントしか供給されていない。水不足がきびしくなる三月のある夜、サンジャイが「水マフィア」を目撃してしまい……。家族の絆、友情、そしてインドの「今」を描く、勇気と成長の物語。

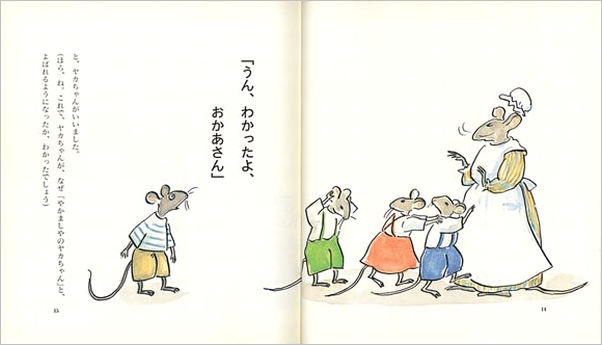

第10位 番ねずみのヤカちゃん

ドドさん夫婦の家の壁と壁のすき間に住む、おかあさんねずみと、四ひきの子ねずみ。そのうち四ひき目は、「やかましやのヤカちゃん」とよばれていました。

どうしてこんな名前がついたかって?

それはね…このヤカちゃん、とてつもなく声が大きかったからなんです。

たとえばこんな風。おかあさんねずみが、ドドさん夫婦に存在を気づかれないよう「けっして音をたててはいけない」と注意している時も「うん、わかったよ、おかあさん」と答える声のなんと大きいこと!他にもおかあさんねずみの注意に対して、全部うんと大きな声で答えるヤカちゃんのお返事の繰り返しが何とも愉快でたまりません。でもお返事のしかたから、ヤカちゃんがとっても素直でまっすぐで良い子だということが伝わってきて、どんどんヤカちゃんを応援したくなってしまいます。けれどもやっぱりその大きな声のせいで、ドドさん夫婦の家にねずみがいることがばれてしまって…。ここからドドさん夫婦のねずみ退治作戦が始まります。ドドさん夫婦とヤカちゃんの対決の結末やいかに…?

繰り返しの楽しさや、ヤカちゃんの声の大きさ具合、ドドさん夫婦とヤカちゃんとのやりとり、ここぞという時に役に立つおかあさんねずみの歌など、注目したい楽しみ満載のこちらの読み物は、一度読んだら子ども達のお気に入りになるに違いありません。『なぞなぞのすきな女の子』でおなじみの大社玲子さんのさし絵もユーモラスで楽しく、特にころころ変わるヤカちゃんの表情と目の動きはみどころたっぷりです。

アメリカ生まれの詩人・翻訳家であるリチャード・ウィルバーさんによって書かれたこちらのお話は、アメリカでは1963年に出版された後、ストーリーテリングによって多くの子どもたちに親しまれているのだそうです。ぜひ日本でも、さまざまな場所で大人から子ども達へ声に出して読んであげると、一層楽しい世界が増すことでしょう。

さて、ヤカちゃんの大きな声のところはどんな風に読みましょうか。

(秋山朋恵 絵本ナビ編集部)

2025年7月8月児童書人気ランキング、第14位から20位はこちら

2025年の課題図書ランキング【2025/6/5~8/31】

中学年の部より『たった2℃で… 地球の気温上昇がもたらす環境災害』(総合ランキング第1位)

気候変動による地球の温暖化は、まったなしの大問題です。2021年のノーベル物理学賞に選ばれた眞鍋淑郎さんの「気候モデル」により、CO2濃度が2倍になると地球の温度が約2度あがることが、世界で初めて計算で明らかになったのです。この絵本では、もし地球の気温が2℃あがったら、私たち人間もふくめて地球上のすべての生きものに大きな影響があることを、子どもたちにも直感的にわかるような構成と絵によって伝えます。

中学生の部より『わたしは食べるのが下手』(総合ランキング第5位)

少食で食べるのが遅い葵は、食事の時間が苦手。とくに給食は……。「小林さんさ、たぶん君、会食恐怖症だわ」。無理して油淋鶏を飲みこんで気持ちが悪くなった葵は、保健室でクラスの問題児、咲子にそう言われる。実は咲子も食にまつわる問題を抱えていた。咲子の勢いに押されて二人で給食ボイコットを企てるも、あえなく不発。反対に新任のイケメン栄養教諭に焚きつけられて、給食改革に乗り出すことに……。

中学生の部より『スラムに水は流れない』(総合ランキング第10位)

そもそもの問題は、水がたりないことだった。

インド有数の大都会ムンバイ。12歳のミンニと15歳の兄サンジャイが暮らすスラムには、ムンバイの人口の40パーセントが住んでいるにも関わらず、水は市全体の5 パーセントしか供給されていない。水不足がきびしくなる三月のある夜、サンジャイが「水マフィア」を目撃してしまい……。家族の絆、友情、そしてインドの「今」を描く、勇気と成長の物語。

第4位 『ライオンのくにのネズミ』

低学年の部より『ライオンのくにのネズミ』

【書店員が選ぶ絵本新人賞2024大賞作品】

父親の転勤でライオンのくにに引っ越したねずみの家族。

ライオンが怖くて仕方がない子ねずみだったが、あることをきっかけにライオンと対決することに。

使う言葉も習慣も体の大きさも違う彼らはわかりあうことができるのか?

「優しさと勇気」についての絵本としても、「国際理解教育」の教材としても読める、幅広い層に届けたい1冊。

第5位 ともだち

低学年の部より『ともだち』

様々な出会いがある子どもたちに手渡したい、友達を受け入れるまでの心温まる物語

ぼくとエトはとっても仲良し。いつも丘の上に段ボール箱を運んで遊んでいた。

あるとき、シューがやってきていっしょに遊びたいと言った。

エトはシューと仲良くする。

ぼくは仲間外れになった気がして、2人から離れていった。

「もう丘になんか行くもんか」そう思っていたある日、エトとシューがぼくを呼びにきた。「君に、いいもの作ったんだ」それは、巨大な段ボールの車!2人の遊びに加わるぼく。3人の新しい関係が始まる。

2024課題図書、第6位から10位はこちら

いかがでしたか。

ランキングに入った作品は、夏だけでなく、一年のいつ読んでもおすすめの作品ばかりです。何か面白い本はないかな、と思った時にいつでも手にとってみてくださいね。また課題図書も長く読み継ぎたい作品ばかり。ぜひ気になる作品があったら、今からでも読んでみませんか。

- 2025.07.102025年上半期 児童書人気ランキング発表! 話題作&受賞作も

秋山朋恵(あきやま ともえ)

絵本ナビ 副編集長・児童書主担当

書店の児童書仕入れ担当、小学校の図書室司書(8年)を経て、2013年より絵本情報サイト「絵本ナビ」に勤務。子どもたちが本に苦手意識を持たずに、本って楽しい!と感じられるように、子どもたち目線で本を選び、さまざまな切り口で紹介している。

編著書に「つぎ、なにをよむ?」シリーズ(全3冊)(偕成社)がある。

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

![ムーミンパパ海へいく [新版]](http://www.ehonnavi.net/img/cover/350/350_270800.jpg)

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ

あそび

あそび