子どものときは特別なもの。子ども時代に蓄える力

絵本には、子どもに働きかける様々な力が備わっています。絵本がきっかけで、新しいことにチャレンジする気持ちを持てたり、苦手なことに取り組もうと思えたりもします。子どもたちの世界を楽しく広げてくれる絵本は、子育て中のパパママにとっても、大きな味方になってくれること間違いなしです!

この連載では、とくに「これからの時代に必要とされる力」にフォーカスして、それぞれの力について「絵本でこんなふうにアプローチしてみては?」というご提案をしていきたいと思います。

あっという間に大人になっちゃうなんて、もったいない!

春、新たなスタートの時期。「またひとつ大きくなったなあ」と、お子さんの成長を感じているみなさんも多いのではないでしょうか?

ただ、最近の子って期待される成長スピードがとても早くないですか? 情報が多いからなのか、早くから大人化を目指す傾向が強まっているような気がします。

ですが、一人ひとりの成長速度は千差万別です。それに「子ども」のときに感じたり経験したりしたことは大人になってからも大事な力になっていませんか? 子どものときに楽しんだりどうでもいいことをだらーっと想像し続けたりして蓄えた好奇心、集中力、「あのときのことが今の自分の核になっている」と私は思っています。

ということで、あっという間に大人になっちゃうなんてもったいない! 子ども時代ってどんな感じだった? そのとき、どんな力が蓄えられたんだろう? と、パパママにとっては子どものときの気持ちを掘り起こせて、子どもにとっては「あー、これって今のぼくしか感じられない気持ちかも!」と共感できる、そんな絵本をご紹介したいと思います。

その瞬間にのめりこめ!

子どもの頃の、時間も忘れてのめりこんでいったあの異様な集中力、すごかったですよね。そんなひたすら没頭した時間を描いた絵本がこちら。

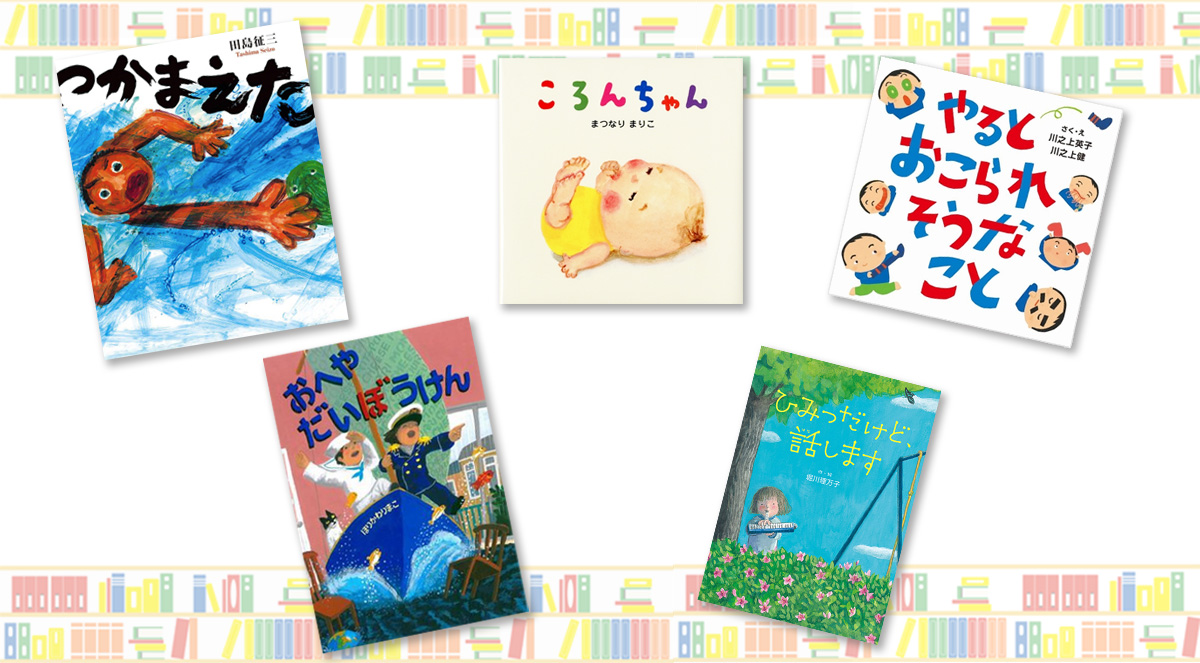

男の子が川に魚釣りにやってきました。浅瀬に大きな魚を見つけ、そうっとそうっと近づいていきます。ですが、足がすべってまっさかさまに水の中! 偶然のばした指に魚がふれ、無我夢中で「にがすもんか にがすもんか」と格闘し、ついに「つかまえた!」。

「にがすもんか!」と衝動的に湧き上がった強い思い、「つかまえて」達成した充実感、「あばれるいのち」と向き合った時間、それらがぎゅっと詰まった子どもの没入感と怒濤の集中力を描いた絵本です。こうした時が経つのも忘れて向き合うこと、面白さにのめりこむ瞬間って子ども時代の宝物ですよね。

この絵本は、すべてのページから田島征三さんの描かれる子どもの躍動感とぴちぴちした生命力がほとばしっています。田島さんはこの絵本を描かれた頃には既に80歳だったはずですが、絵からほとばしる力強さ、圧倒的な生命力は今も健在で、見るたびに読者の気持ちをシャキッとさせてくれる、子どもという存在の本質を描かれる作家さんです。

楽しいことは、ひたすら!

「遊びをせんとや生まれけむ」と言いますが、子どもはねんねの赤ちゃんの頃から、楽しいことは、ずーっと繰り返してしまいます。そうしてひたすら繰り返しながら、世界は楽しいことを知って成長していくんだろうな、そんなことを感じた絵本があります。

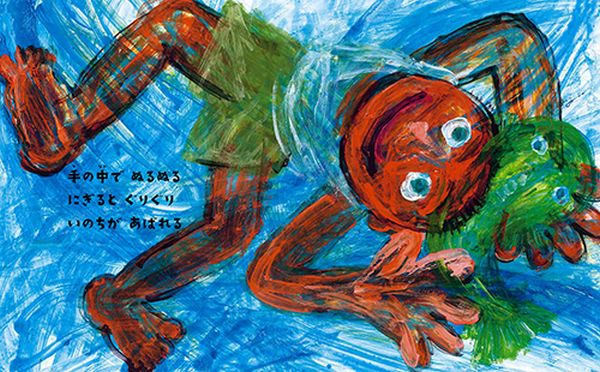

ころーんて寝てる子、ころんちゃん。ころんちゃんは、まだあんよも難しい赤ちゃんですが「ころーん」と転がることが得意です。ころーんと転がると世界もくるくる見えて、とっても楽しそう。大好きなママのそばで楽しく、くるんころん、ころーんと転がり続ける幸せな毎日なのです。

子育てをしていると、子どもの性格や性質って千差万別で、一人ひとり全然ちがうなーと思います。好きなものも赤ちゃんの頃からそれぞれ違っていますが、好きなことを見つけてはひたすら繰り返して楽しんでいく、そうした「遊び」への貪欲さはみんな一緒。

生まれてきて、遊びながらたくさんのことができるようになり、世界をさらに楽しんでいく、子どもはそうした成長の繰り返しなのだろうと子どもの本質を思い起こさせる、とってもかわいい赤ちゃん絵本です。

子どもはふざけたおしたい!

お次は、赤ちゃんからもうちょっと大きくなって、いろんなことを“ふざけたおしたい”お年頃を描いた絵本です。

いたずらオンパレード!

ズボンでうさぎ、スパゲッティでタコ…子どものおもしろいたずらのオンパレード。くすっと笑えて、思わずやってみたくなるかわいいいたずらがスピード感あふれる展開で登場。めくるたびに、次はなにをするの?とつい期待してしまうユニークな絵本。

子ども、特に男の子って、すべての行動がおふざけ三昧な時期がきませんか? そんなふざけたおしまくりの男の子の生態を描いています。

ずぼんをかぶって“うさぎ”、切ったキウイを目に貼って“びっくりしたひと”、くつしたを脱いで飛ばしてロケットぴゅーん、妹のかさにどんぐりを入れて開いたら大雨、などなどお行儀が悪いことこの上なし。そろそろいいかげんにしなさいよ……とラスボス・ママが登場し……。

どれもこれも、やったら絶対注意されるのは間違いないと分かっているのにやってしまう心理っていったい何なんでしょうね? 私も仕事の会議や子どもの学校の集まりなど、「絶対にふざけてはいけない場面」に限ってむらむらと「なんか、ちゃかしたい」気分になってしまって「やったら絶対ママ友消えるって!」となんとか自分を抑えております。やっぱり人間の本質ってどんなときにも「遊んじゃいたい、楽しんじゃいたい」部分があるのだと思います。

作者の川之上英子さん健さんはひたすらユーモラスな作品を作られていて大好きな作家さんなのですが、読み物の『参上! ヌンチャクゴリラ』(岩崎書店)なども、ゴリラになっちゃうバナナがあるわ、宇宙人と戦う武器がヌンチャクだわ、男子大好きなおふざけ設定、かつニーチェの言葉から始まるという中二病予備軍男子をぐっと引き付けるわで、子ども心を楽しく描いています。

ふざけている子を見ていると親としては「いつまでやってんのよ」と頭は痛くなりますが、そうやってふざけて世界を楽しみつつ、子ども時代に早めに痛い目に合うことでまた成長していくイニシエーションなのだと思って、がんばってこらえております!

空想の世界へひとっとび!

子ども時代に重要なものといえば、「おともだち」関係は欠かせません。一人で遊ぶよりも友達と遊べば想像も行動力も無限大! そんな友達との無限の遊び時間を描いた絵本をご紹介します。

雨でお外に出かけられない日、チーズちゃんは退屈しています。そこにタイミングよく、なかよしのポプリちゃんがやってきました。二人そろえば待ったなし! 楽しい遊び時間の始まりです。おうちに入るなり、そこは二人の想像空間。玄関はおしゃれな洋服屋さんになり、ダイニングではシェフがとびっきりの料理を用意し、ドアを開ければ港があって、リビングで空飛ぶじゅうたんに乗り込みます。二人のかけ合いで、想像力は無限大にふくらんでいきます。どんよりした雨の日だって友達がいれば大冒険が始まるのです!

チーズちゃん、ポプリちゃん、というのはふたりの間のフレンドネーム。この名前で呼び合うところから、既にふたりが想像の無限の世界に入り込んでいることが分かります。この絵本は、絵の想像性もまたたまらないのですが、お部屋の中のいつもの、玄関、ダイニング、お風呂場、クローゼットなどが、二人の豊かな想像で現実と別世界が見事に融合されていて、宝箱に見立てた冷蔵庫からお宝がパーンと飛び出してくるところなどは実際の宝石のコラージュもあり、現実と想像のぎっちぎちのせめぎ合いに、読み手も違う世界に吹っ飛ばされてしまいます。

この絵本は、堀川理万子さんの子どもの頃のお友達との遊びに着想を得た物語ですが、堀川さんは子どもの心を豊かに抱いて作品を作り続けており、この絵本から、子ども時代の空想のリアルさ、友達とシンクロした時間の武者震いするほどの楽しさを思い出します。こうして想像を共にすることが、人と人との大事なつながりとなっていくのだろうなと感じます。

いつの時代も、子どもの時間は普遍的

親目線としては、つい自分と一緒にいるときの子どもがいつものその子、と思ってしまいがちですが、子どもも一歩外に出れば独自の友達関係があってその中でいろんなことを考えながらやり取りしているんですよね。そしてその日常は、現代であっても自分の子どものときと本質的には変わらない、子どもたちは毎日をいろんな視点で生きている、そんなことを伝えてくれる本を最後にご紹介します。

小学三年生たちの放課後の時間。それぞれの「ひみつ」が少しずつ触れ合って……

絵本作家で画家の堀川理万子さんが作絵で手がけた物語。小学3年生たちは、それぞれちょっとした秘密を持っている。電車好きの足立くん、ごきげんさんの小川さん、生きものに詳しいうっちゃん、学校がきらいなしゅうこ。…お互いの「秘密」を知って、なにげない言葉を伝えたり伝えなかったりするクラスメイトを、放課後の日ざしのようなやわらかさで描く。版元を超えて活動する「らいおんbooks」編集による、初の読み物作品。

小学3年生の足立典生さんは電車好き。だから、学校から帰るとふみきりに電車を見にいきます。そしてあるとき、電車のとっておきの見方を発見します。偶然出会った小川さんにだけ、その秘密を教えてあげるのですが……。

この本では同じクラスにいる足立さん、小川さん、内海さん、上田さんそれぞれのお話があり、4人が何を感じそれぞれどう関わっていくかが描かれています。買い食い禁止だけれどつい駄菓子屋さんに行ってしまったり、妙におじいちゃんとウマが合ったり、理由がはっきりあるわけではないけれどとにかく学校が嫌で行きたくなかったり……といった、起きることはささやかだけれどそのちょっとしたことを気にかけながら、それぞれつながりあうことで誰かの何かのきっかけになってさりげない一歩が踏み出されていく……という、子どもたちの気持ちの移り変わりがリアルに伝わる物語です。

こちらは今年の3月、第40回坪田譲治文学賞を受賞しました。講評で「現代の子どもの物語なのに、なぜかどの年代の人が読んでも『これば私の物語だ』と思ってしまう、子どもの普遍的日常が描かれている」と受賞理由が述べられました。堀川理万子さんは受賞スピーチでも「今も、子どもの頃と今の私は基本的に変わっていないし、ほかの皆さんも変わったと思っているようで実は変わっていないのではないでしょうか?」と述べられています。

子どもを取り巻く環境はどんどん変わっていっても、友達関係や物の感じ取り方の本質は変わっておらず、大人になってもそのとき宿した気持ちの核は、子ども時代とつながっているのではないでしょうか? 子どものときの私たちが感じたこと、楽しんだこと、すべてが今につながっているのです。

さいごに

最近、我が家の子どもたちがどんどん大人化していっているような気がします。成長と言えばよいのかもしれませんが、成長過程がいまいち見られないまま、気づいたら思考が大人化している違和感があるんです。

ちょうど先日聞いた話なのですが、江戸時代の町人の情報源でよく知られているのは“瓦版”です。瓦版1枚には大体800字の情報があり、月2,3回発行されます。そして生涯得るデータ量は大体20~80MB(メガバイト)。現代の私たちが1日に得る情報量は、数GB(ギガバイト)。ギガバイトはメガバイトの1024倍なので、私たちが1日で受け取る情報量は、江戸時代の人たちの一生分を桁違いに超えているんですね。そうして得たデータを親も子どもにインプットしますし子どもも独自でいろいろな情報を得ますし、そりゃ頭パンパンになるはずだとうなずいてしまいました。

多種多様な情報は湯水のごとく入ってきますが、それを自分の物に消化できていないちぐはぐさが違和感となったのかなと思います。とはいうものの私の親の代でも子どもは早くに労働力として早い成長を期待されていたわけなのですが、現代よりも余白の時間・その一瞬一瞬を楽しみ考える時間がたくさんあったのかなと思います。

今の時代はその余白はけっこう意識しないと取れない状況ですが、ご紹介した絵本を見ると、やっぱり子どものときにしか感じられない、得られないものって多くあると思います。そして、没入して得た集中力、友達とひたすら騒ぎ合った時間、遊びながら育んだ「大好き」という気持ち、それは「三つ子の魂百まで」で、ずーっとつながっていく大事なものです。

絵本を読みつつそんな気持ちを思い起こしながら、せかせかした毎日にちょっとブレーキをかけていけたらと思います。

徳永真紀(とくながまき)

児童書専門出版社にて絵本、読み物、紙芝居などの編集を行う。現在はフリーランスの児童書編集者。児童書制作グループ「らいおん」の一員として“らいおんbooks”という絵本レーベルの活動も行っている。7歳と5歳の男児の母。

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ