「家に帰る」絵本

.jpg)

有名なロングセラー絵本『かいじゅうたちのいるところ』(冨山房)を筆頭に

絵本には家に帰る(最終的に家に帰る)お話はたくさんございます。ただ、「家に帰る」ことをストレートにテーマにした絵本、意外に少ないのでは?と思うのでございます。

もうすぐ、入学・入園のシーズンでございますが、お子様から「どうして家に帰らないといけないの?」、「どうして、ただいまって言うの?」と、聞かれたら、なんとお答えになりますでしょうか?

今回は、誰かが待っている喜びを感じられる、「家に帰る」をテーマにした絵本をご紹介させて頂きたく存じます。

「ただいま」や「家に帰ること」の意味や大切さ

まず、ご紹介させていただくのが(私事で恐縮でございます)、わたくしがテキストを担当させていただきました『いっしょにかえっていい?』(日本標準)でございます。

ふだん何気なくしている、大切なことに気づくお話

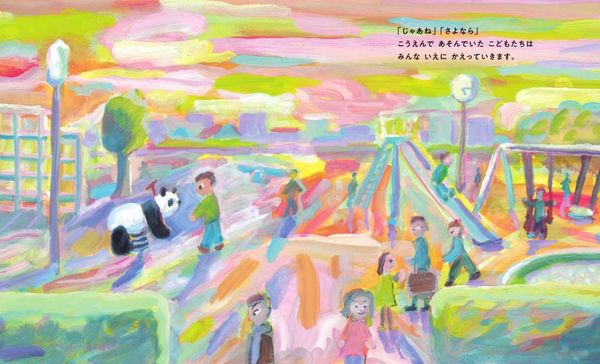

「じゃあね」「さよなら」

夕方、公園で遊んでいたこどもたちが家に帰っていきます。

「いいなぁ いいなぁ」

遊具のパンダは他の遊具が止めるのも聞かず、ぴょんぴょんと公園外に出ていってしまいました。

「ぼくもいっしょにかえっていい?」「みんなあそぶのやめてまでかえるんだからすごくたのしいことがあるんでしょ」と、一人のおとこのこを背中に乗せて、ぴょーんとその子の家へと向かいます。

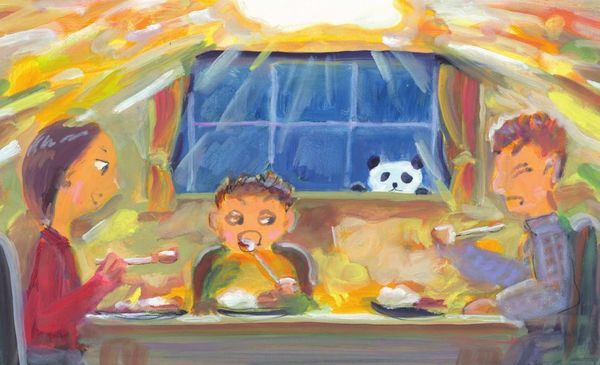

「ただいまー」とおとこのこ。

(ただいまってなんだろう)。

パンダはおとこのこが入った家の窓から中をのぞいていると、ごはんをつくるママ。仕事から帰ったパパと三人で食卓を囲む楽しそうな姿が。パンダは急に公園に帰りたくなり・・・。

こちら、まさに本文に「ねぇ、どうしてただいまっていうの?」というセリフが出てまいります。「ただいま」や「家に帰ること」の意味や大切さをひとりでも多くの子どもたちに伝えられたらなと思いながら書かせて頂いた絵本でございます。

物語は公園の遊具のパンダが、さっきまで楽しそうに遊んでいた子ども達が、夕方になるとみんな一斉に帰って行くのを見て、「家に帰ると、遊ぶことよりもっと楽しいことがあるにちがいない」と思うところから始まります。公園を出たことのない、つまり家に帰るという体験のないパンダが初めて“帰る”を体験するというお話です。

絵はわたくしも大ファンの人気絵本作家nakabanさまが、あたたかで柔らかい、そして優しい、ゴイスーに素敵な絵を描いてくださいました。是非是非、遊具パンダの「はじめてのおつかい」ならぬ「はじめての帰宅」、ご体験頂ければと存じます。

サイン本発売中!

お次は、大御所の中川ひろたかさまがテキストを担当されている『おうち』(金の星社)でございます。

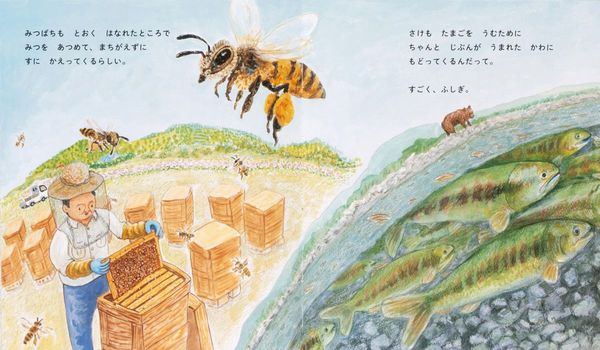

ストレートに「家に帰る」ことの意味を考えさせられる絵本でございます。「人はなぜ家に帰るんだろう?」「ゆうごはんが食べられないから?」「お風呂に入れないから?」「犬や鳩だって帰ってくるよね…」と、考えを巡らすいわゆる「哲学絵本」でございます。家に帰ることについて深く問いかける絵本でございます。親子でこの絵本を間に置いて、帰ることについて話をするのも、お子さんにとって大切な経験になるのではと存じます。

こちらは、人気絵本作家の三浦太郎さまの絵本『おうちへかえろ』(童心社)。

主人公の幼い子供が、ネズミさん、ウサギさん、ライオンさん、ゾウさんと一緒に仲良く家に帰るお話でございます。絵のタッチも含め、先述の『おうち』に比べると年齢の低いお子様向けの絵本でございます。ですが内容的には、ひとりひとり家に到着して、一緒に帰る友達が徐々に減っていき最後に一人きりになるという、一瞬寂しい展開になります。しかし、ご安心ください。その後、ほっこり癒される展開がご用意されております。

次は、こちらの絵本。歌手の一青窈さまが初の絵本翻訳に挑戦した台湾の絵本でございます。

ボローニャ国際児童図書展ラガッツィ賞フィクション部門大賞の受賞作ということもあり、当時話題になった作品でございます。読んでいてもとても気持ちいい、一青窈さまならではのいいリズムのテキストになっております。絵も新聞やチラシ、お菓子の箱などを使ってコラージュされており、アーティステックでありつつもあたたかい感じの絵がとても魅力的でございます。

内容は、朝、家を出てから夜、家に帰るまでの日常を綴った物語。何か特別な事が起こるわけではありません。しかし、そのなかで、しっかりと「家」という存在の大切さが伝わってくるのでございます。作者もあとがきの中で、「家とは永遠に懐かしみ、また心焦がれる場所です」で語っています。一青窈さまも本の帯で「おうちへ帰る道のりが人生で一番幸せな刻だー」とコメントされております。

そしてこちらは、家で待っている側の人にもフォーカスした絵本でございます。

家族がそろうって、楽しいね。うれしいね。

夕方、ママは仕事場を出て、おうちに向かう。パパはママとみんなのために、夕食の準備を始める。みんなが笑顔で食卓にそろうまでを描いた、新しい家族の絵本。

2004年に日本で出版された海外の絵本でございます。夕方、仕事を終えたママが家に帰るまでの物語。構成が面白くて、会社から家に向かっているママのお話と、家でママの帰りを待っている子どもとパパのお話が時系列&同時進行で展開していきます。例えばママが地下鉄に乗るシーンの隣のページで、パパが夕食のピザを作り初めていたり…。

最近、日本でも男性の育児休暇が増えておりますが、パパが主夫という設定も今っぽいなと感じました。2004年当時と比べると、絵本から受ける印象も変わってきているのではと……。

そして最後に、今回の「家に帰る」というテーマからは少しズレるかもしれませんが、わたくしが大好きな「帰り道」を舞台にした絵本を1冊ご紹介させてくださいませ。

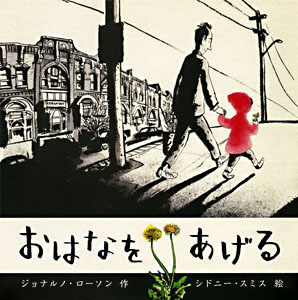

アメリカやイギリスで数々の賞を受賞している世界的人気作家、シドニー・スミスさまが画を担当された『おはなをあげる』(ポプラ社)でございます。2015年に「ニューヨークタイムズ・ベストイラスト賞」と「カナダ総督文学賞」(児童書部門)をダブル受賞しております。

小さな世界に訪れる、生きる喜びを描いた文字のない美しい絵本。

家までの帰り道、お父さんといっしょに歩く、小さな女の子。

見つけたおはなをだれかにあげるごとに、

女の子をとりまく世界は色あざやかに変わっていきます。

たとえ、だれもそのことに気づかなかったとしても……。

女の子がパパと一緒に家まで歩いて帰る道中を描いた絵本でございます。道中、何かすごい出来事が起こるわけではございません。テキストもございません。女の子のちょっとした行動の積み重なりと同時進行で絵本の中で使われている色が少しずつ色鮮やかに変化していく、それだけでございます。ただ、そこがゴイスーに魅力的なのでございます。

女の子の優しさが伝わってくるのでございます。故谷川俊太郎さまも、「この絵本そのものが、路傍の無口な花のようです」とコメントされております。

長くなりましたが、「家に帰る」のテーマの絵本、春、進学のタイミングにおすすめでございます。

ご感想をお聞かせください

【連載】絵本トレンドライターN田N昌の “大人だってもっと絵本読みたいの!” では、読者のみなさんからの感想や質問を募集しております。アンケートよりご意見をお寄せください。

Q1. お名前またはニックネーム(記事でのご紹介が可能かどうかもご記入下さい)

Q2. 属性(可能な範囲で)例:小学生、中学生、高校生、保護者、学校関係、図書館関係、その他等

Q3. 「こんなテーマの絵本が知りたい!」というリクエストがありましたら、教えてください

Q4. その他、ご感想がありましたら、お寄せください。

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ