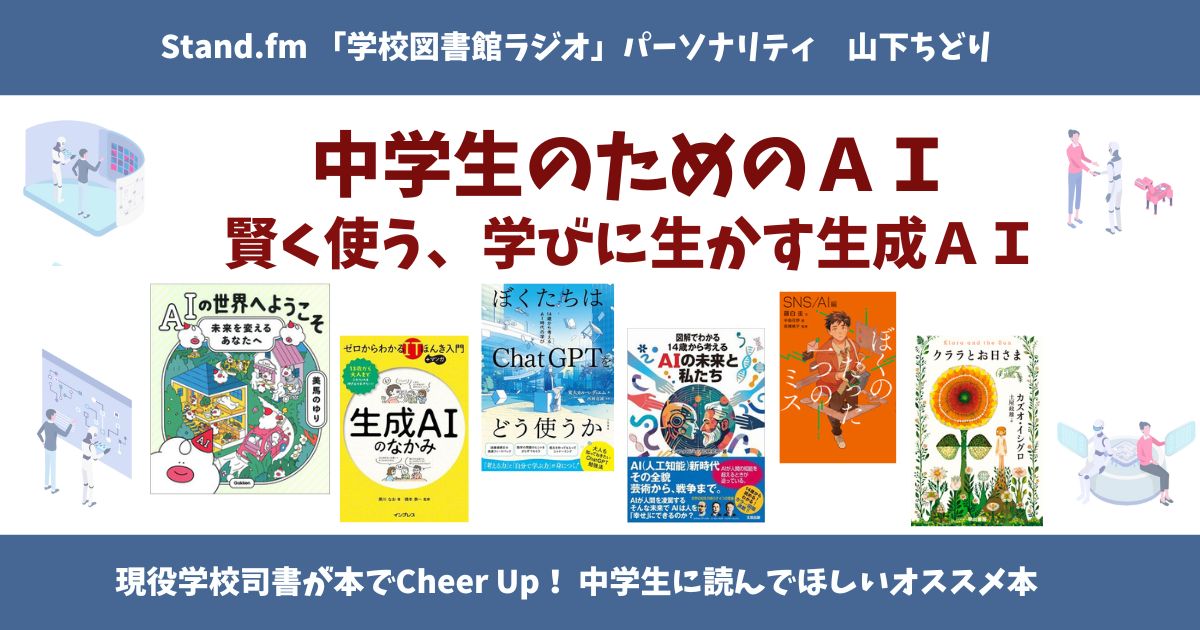

中学生のためのAI 賢く使う、学びに生かす生成AI

みなさん、こんにちは! みなさんは生活の中で、ロボットやAIを使っていますか?

例えば、お掃除ロボットやAIスピーカーなどを使ったことがある人はいますか?

Google検索は最初に「AIによる概要」が出るようになりましたよね。

では、ChatGPTやGeminiといった生成AIを使ったことがある人は?

2022年に対話型のチャットボットChatGPTが発表されて以来、瞬く間に世界中に広まった生成AI。

現在では業務効率化を目指して仕事に、相談相手として個人的に、と広く利用されています。

生成AIはその便利さと共に、危険性も常に話題に挙げられています。

今回は、中学生のみなさんと生成AIを中心とした情報技術について知り、考えていく本をご紹介します。

※生成AIについては各サービスによって利用可能な年齢があり、年齢によっては保護者の方の承諾が必要な場合があります。中学生のみなさんは、必ず事前に最新の利用規約を読み、利用については保護者の方に相談してくださいね。

※この記事の情報は、2025年10月31日時点のものです。

1.AI、生成AIを知る

『AIの世界へようこそ 未来を変えるあなたへ』

学習工学、情報工学の分野で最先端を走る、美馬のゆり先生の本です。ポップなイラストと見やすい文字で、分かりやすく解説されています。

本書には、Scrachで生成AIの仕組みを体験できるゲームのQRコードも載っています。本を読んで、周囲と話したり、ネットで体験したりしてAIの世界を知ることができます。

中でも、他の本ではあまり見られない広い視野で構成されているのが4章5章です。

4章はAIと生きる「人」の方に焦点を当て、幸せとは何か、どんな未来を創りたいのか、私たち人間に問いかけています。5章には答えが1つではない、AIに関する問いかけのワークが載っています。「公園で安全に遊ぶためにAIカメラをどう活用したらいい?」という問いに、みなさんならどう答えますか? 大人のみなさんはどうですか? AIによって争いや悲しみが増えるのではなく、AIによって人々が幸せになれる社会を作っていくために、中学生のみなさんにぜひ読んでほしい本です。

『ゼロからわかるITほんき入門+マンガ 生成AIのなかみ』

この本は、親子で一緒に生成AIを学びたい人におすすめです。リビングでこの本を見ながら生成AIを試してみたい、そんな一冊です。

各章の冒頭には、とある家族を描いた短いマンガが載っています。

「ロボットAIと、生成AIって何がちがうんだ?」

「生成AIにできることと、できないことって何だ?」

みなさんが持つのと同じような疑問をマンガの登場人物たちが感じています。表紙に「13歳から大人まで これだけは押さえておきたい!」とあるように、中学生から大人まで幅広く対応できる充実の内容です。

こんな本もあります。

『図解でわかる 14歳から考えるAIの未来と私たち』

視覚的に理解したい人におすすめの一冊です。

機械学習の仕組みや、AI開発の流れが図解で分かります。

3章の「AIで変貌する仕事」は、大人のみなさんも気になるところかと思います。農業は、医療は、物流は、AIの出現によってどう変化するのでしょうか。4章の「AIと人間の未来」は友達や親子で対話するときのテーマとしてもおすすめです。

『サクッとわかる ビジネス教養 AIの基本』

大学教授であり、人工知能学会の会長を務める著者による入門書です。とはいえ、難しい本ではありませんので、ご安心を。オールカラーでイラストも多くとても読みやすい本です。

「AIとはどういうもの?」「AIはどんな役に立つ?」「AIと社会の課題」「生成AIを仕事に使ってみよう」の4つの章で構成されています。最初から読んでもよいですし、気になるところから読み始めることもできます。

3章の「課題」については、現時点で可能なことや課題になっていることが、淡々と書かれているので、私はこの部分を読んでAIに対する不安がかなり少なくなりました。こちらは、「サクっとわかるビジネス教養」シリーズの一冊なのですが、読みやすく、中学生におすすめできる内容になっています。

2.AIを上手に活用する

『おとなもこどもも知りたい生成AIの教室』

国立大学附属小学校の先生が監修している本です。中高生のみなさんに向けて書かれています。

Chapter1は「生成AIを使ってみよう!」です。みなさんの生活でおなじみの課題について、生成AIに質問してみた様子が載っています。より上手に使うためのプロンプト(指示)の工夫や、生成AIを使うときに気をつけるべきことなどが、読みやすくまとまっています。また、マンガ家やゲームクリエイター、作曲家などプロが生成AIをどのように使っているかという事例は、とても興味深いです。身近な課題解決に今日から使えるヒントが載っていますよ。

『ぼくたちはChatGPTをどう使うか 14歳から考えるAI時代の学び』

西岡先生と東大生による集団「カルペ・ディエム」による生成AIの本です。先生と中学生男女の会話形式で進んでいきます。最初の章「ChatGPTって何なの?」では、「ChatGPTのことをChatGPTに聞き」ながら、理解を深めていきます。

第2章では「ChatGPTを宿題に使うのはアリ?」と中高生が知りたいことの核心に、いきなり迫ります。

3章以降は、学習にChatGPTを活用するための分野別のアイデアが。自分の力を伸ばすために生成AIを活用するための、各教科で汎用的に使える質問の工夫が第3章です。

その後は教科別で4章が数学、5章が英語とChatGPTを活用する学習法が載っています。

「安易に勉強に生成AIを使って大丈夫?」「生成AIは自分の頭を使わないから使っちゃダメ!」と思う大人の方には、ぜひこれらの章を読んでほしいです。安易に答えを教えてもらうだけではない、思考力やリスニング力も鍛えられる活用法が載っていますよ。

こんな本もあります。

『Canva 基本&デザインTIPS! 無限に役立つ使いこなしワザ152』

今、教育現場に急速に普及しているデザインソフトのCanva(キャンバ)。ポスターづくりやアイコンづくりなど、手軽にステキなデザインが作れるウェブサービスです。

無料版と有料版があり、生成AIを活用したツールは主に有料版向けのサービスですが、Canvaは児童・生徒・学生さんと教職員向けに「教育版」があり、最近では生徒のみなさんが使えるよう、契約している自治体もあるようです。

教育版では、有料版となっている機能の一部(それもかなり多いのです!)を使うことができ、デザインでAIを使ってみたい人の手掛かりとしておすすめです。

イメージを伝えて静止画や動画を作ってもらったり、読み上げ音声を作成してくれたり、できることの幅がぐっと広がるはずです。

この本は、有料版の技法がおしゃれな作品例と共に掲載されています。紹介されている技法のすべてを教育版で使えるわけではありませんが、中学生の柔軟な思考で、使える技法を余すところなく活用してみてくださいね!

『Suno AIではじめる音楽生成AI入門』

今はショート動画の全盛時代。短い動画に、雰囲気に合った音楽を付けるとプロっぽくすてきになりますよね。生成AIのおかげで、楽譜が読めなくても、楽器が演奏できなくても、雰囲気のある音楽を作成することができるようになりました。

「夏を楽しむ楽曲を、KPOP風に30秒で作成してください」や

「お化け屋敷で流す、和風の恐怖音楽を15秒で作成してください」

という指示で、簡単に雰囲気を表した音楽を作成することができます。

紹介する本は音楽生成AIサービスであるSunoAIの入門書です。

イントロやAメロ、Bメロ、サビなどの曲の構成の指示、歌詞の作り方や入れ方など、この本で学ぶと、バンドメンバー1人で楽曲ができてしまうのです。

もちろん、そのジャンルにくわしい人にしたら「クラシックというよりジャズっぽくないか?」とか「雰囲気がちょっと違うかも?」というツッコミもありそうですが、1つの指示で何曲か提示してくれるので、イメージに合ったものをブラッシュアップしていくとよいでしょう。

なお、無料版のSunoAIで作成した音楽の著作権はSunoAIにあり、商用での利用は禁じられています。必ず最新の利用規約を読んだうえで、あくまで個人の利用の範囲内で、商用以外の利用でお使いくださいね。

3.AIを取り上げた小説

機械学習とAIを学ぶファンタジー

『自動人形の城(オートマトンの城)』

ハルヴァ王国の王子は、お付きの者に甘えてばかりで、学ぶことからずっと逃走中。

そんな王子が小うるさい家庭教師を遠ざけようと、浅はかな気持ちでかけた魔法によって城の人たちはみな「自動人形(オートマン)」になってしまいました! 困った王子は黒猫に変身させられた家庭教師と共に、国を守るために人びとを元に戻そうとして……。

紹介文をここまで読んで、このお話とAIには何の関係が? と思われた人もいることでしょう。

自動人形になった城の従者たちは、王子の命令を人間のように理解することができません。

例えば「城を守って」と王子が言ったら、城壁にヤモリのようにへばりついて文字通り「城を守って」しまうのです。王子の言った「文字通り」にしか、言葉を理解できない人形たち。

そう、「自動人形」こそが、コンピュータ(とその言語理解)を表しているのです。

言語学者によるこの小説は、少年の成長をテーマにしたファンタジー形式の物語です。

この物語を通じてロボットを動かすプログラミングや人工知能の仕組みを体感することができます。

物語は好きだけれど、プログラミングは苦手かも……という人に、最高におすすめの一冊です。

美少女アリスの成長過程から人工知能の学習を知る

『僕とアリスの夏物語 人工知能の、その先へ』

小学生の僕のもとにやってきた人工知能を持つロボットのアリス。僕とロボットの8つのお話と各話の後ろにある解説を通して、人工知能と機械学習を学んでいく本です。

谷口忠大さんと聞いて、「どこかで聞いたことがあるような?」と感じた人は、相当の本好きかもしれません。谷口さんは「ビブリオバトル」の発案者として有名な方ですが、実は工学博士として記号創発ロボティクスの研究者なのです。

主人公の家にトゥーバー博士とともにやってきたアリスは小学校4年生くらいの体格ですが、行動はまるで赤ちゃん! 赤ちゃんと同じように遊びながら試行錯誤を繰り返して、言葉や状況把握など、学習によって徐々に成長していきます。この成長こそがAIの学習を表しているのです。アリスが言葉や意味を理解し、概念を獲得していくように、人工知能もそれらを獲得していくのだということが解説を読むと分かります。

お話の後の解説は専門的でやや難しいので、分からなければ飛ばしてもよいでしょう。もちろん、興味があればどんどん読んでみてください!

日々進化するAIのトラブルを事例で知る本

『ぼくのたった一つのミス(1) SNS /AI 編』

「読みながらネットリテラシーを覚える」をコンセプトに、ネットトラブルをテーマにした短いお話と解説が載っているシリーズの1巻目です。SNSのお約束、例えば実名で登録しない、著作権を侵害しないなどは知っている人も多いと思います。でも、生成AIを使う上でのお約束はご存じですか? 生成AIはサービス自体が新しく、トラブル対策もまだまだ不十分です。

「SNSでやり取りする相手を信用してはいけないことは知っているけれど、ビデオ通話をして顔も分かる相手なら信頼していい?」

答えはNo! 相手がディープフェイクで作られた人物だったらどうしますか? なめらかな動きをする架空の人物と話している、ということだって考えられるのです。

この本を読んで、SNSやAIの世界は怖くて近づけない、と思う人がいるかもしれませんが、トラブル回避のための秘訣は「正しく知ること」。知らなかったでは済まされないことを、中学生の今、知っておきましょう!

ノーベル文学賞受賞作家が描く。人間と友達ロボットの友情の結末は?

近未来? と思われる時代に生きる女の子、ジョジーの元にAF(子ども向けのロボットのお友達)のクララがやってきました。クララはお日さまの力(太陽光エネルギー)で動き、親友としてジョジーにけなげに愛を注ぎます。ジョジーは人工的に能力を向上させる手術を受けたために病気がちです。

能力向上手術を受けられたジョジーと、受けることのできない隣の家のリックは、同じ人間であっても格差がある2人。そしてジョジーとクララは人とロボットという決定的な違いを持つ2人。

違いはどんな意味を持ち、何を世界にもたらすのでしょうか。

先ほど紹介した『自動人形の城』の人形たちは、指示通りにしか動くことができませんでした。

同じ機械でもクララは意思を持って行動ができます。クララの意思は人間の設計の上に成り立つものですが、設計した人間はあいまいで時に合理的でない行動をするのに、ロボットのクララはひたすら忠実でけなげに行動します。人間たちとクララの行動は、みなさんの目にどのようにうつるでしょうか。

長編小説ですが、読みやすく引き込まれます。そして、さすがのノーベル文学賞受賞後の第一作。読後には、切なさだけでなく、複雑な感情が押し寄せるはず……。はじめてのノーベル文学賞作家の作品を読む体験としてもおすすめの一冊です。

おわりに

いかがでしたか。最近急激に普及している生成AIを中心に、人工知能(AI)やロボットをテーマにした本をご紹介しました。

AIの普及は産業革命、インターネット革命に並ぶか、それ以上の社会的、経済的な構造変化をもたらすといわれています。その影響は社会、経済にとどまらず、もしかしたら人の考えや感情にも変化をもたらすかもしれません。プラスの効果も、マイナスの影響も予想されていますが、かつての産業革命がそうであったように、AIや生成AIが無かったころに逆戻り、ということはおそらくないでしょう。

今回紹介した本たちが、「自分も周囲の人々も幸せになるAIの使い方」を考えるきっかけになれば幸いです。

アンケート募集のお知らせ♪

連載【現役学校司書が本でCheer Up! 中学生に読んでほしいオススメ本】では、読者のみなさんからの感想や質問を募集しております。アンケートよりご意見をお寄せください。

Q1. お名前またはニックネーム(記事でのご紹介が可能かどうかもご記入下さい)

Q2. 属性(可能な範囲で)例:小学生、中学生、高校生、保護者、学校関係、図書館関係、その他等

Q3. 質問やご感想をお寄せください。

山下ちどり

現役学校司書。

音声メディアstand.fm「学校図書館ラジオ〜

比較的新刊のお気に入り本や、学校図書館、

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ

ライフスタイル

ライフスタイル