心に刻む記憶 ~絵本作家が語る「あの日の戦争」~

.jpg)

アジア太平洋戦争の終戦から80年が経ち、日本では戦争を体験していない「戦後生まれ」の人が人口の9割に達しようとしています。

平和への思いをつなぐために、戦争を体験された多くの作家さんたちの手により、ご自身の体験をもとにした様々な本が生み出されてきました。

子どもにも大人にも読んでほしい、日本で、世界で、戦争を体験した子どもの本の作家たちによる絵本や読み物を紹介します。

日本の作家が体験した戦争

まずは、戦争を体験した7人の作家さんによる本をご紹介します。

軍隊として戦地へも出向いたやなせたかしさん、戦時中に高校生だったかこさとしさん、旧満州の大連で終戦を迎えて引き揚げを体験したあまん きみこさんなど、その体験は様々です。

平和への強い思いが込められた作品たちを、ぜひ手に取ってお読みください。

やなせたかしさん/主な作品『アンパンマン』『てのひらを太陽に』

1919年高知県生まれ。東京高等工芸学校図案科卒業。高知新聞記者、三越宣伝部のグラフィックデザイナーなどを経て独立。漫画家として活動する。1973年最初の絵本『アンパンマン』(フレーベル館)を刊行。『アンパンマン』は人気が高まりアニメ化され現在も子ども達に大人気キャラクターとして広く知られている。また同時期に雑誌「詩とメルヘン」(サンリオ)を創刊し、30年間編集長を務めた。 主な作品に絵本『やさしいライオン』『チリンのすず』(フレーベル館)、作詞に『手のひらを太陽に』『それいけ!アンパンマン』など。90年、勲四等瑞宝章受賞。95年、日本漫画家協会文部大臣賞受賞。日本漫画家協会理事長。

戦地へと向かう輸送中に戦死した弟への思いが込められた詩集

早くに父を亡くし、母とも離れ離れになっ た、たった二人の兄と弟。アンパンマンの作者やなせたか しが弟・千尋との思い出を綴った幼物語。本書のために書き下ろされたエッセイを特別収録。

やなせたかしの根っこ

複雑な家庭環境に育ち、複雑な兄弟関係があって、やなせたかしさんの人生があったことを、しみじみと感じさせる詩画文集です。

詩というよりもストレートに親兄弟を語るやなせさんは、素朴な絵の中で、思いを深めています。

自伝を読むより、気持ちの塊を見ることができました。

やなせさんの温かみの根っこを感じさせてくれました。

(ヒラP21さん 70代以上・その他の方 )

軍隊を体験したやなせたかしさんが語る笑いと涙の戦記

アンパンマンの作者が体験した戦争

2013年10月13日に94歳で亡くなった漫画家で『アンパンマン』等の絵本作家、詩人でもあるやなせたかしが自らの戦争体験を語った本。やなせは昭和15(1940)年の春に召集を受け、小倉の野戦銃砲部隊に入隊。召集期間満了直前の昭和16年12月8日の開戦により、召集延長に。その後、中国戦線に派遣され、上海郊外で終戦を迎えた。やなせは、自伝などの中で戦争のことを簡単には語っているが、戦争体験だけをまとめて語るのはこれが初めて。人殺しも団体生活も嫌だったというやなせにとって、軍隊はばかばかしいだけの世界。しかし、辛い中にも何か楽しみを見出してゆく持ち前の性格で、戦争と軍隊を内部から風刺していく。特攻に志願した弟との別れなど、辛く悲しい思い出にも持ち前のユーモアを交えながら語る笑いと涙の戦記になっている。嫌いな戦争のことはあまり語りたくないと考えていたやなせが、90歳を超え、戦争体験、軍隊体験を語り継ぐことで、過去の戦争のことが未来を生きる世代の記憶に少しでも残ればいい、と亡くなる直前まで語ったラストメッセージである。

朝ドラ副読本として読もう

NHKの「連続テレビ小説」(通称 朝ドラ)の第112作めとなり「あんぱん」は、「アンパンマン」の作者やなせたかしさんとその妻小松暢(のぶ)さんをモデルにしたドラマ。実際の人物がモデルだが、例えばこの二人の出会いが終戦後の仕事場であったのを、幼馴染に設定するなどドラマとして脚色がほどこされている。

脚本を担当しているのは、「花子とアン」などのヒットメーカーである中園ミホさん。 さすがに巧みである。

やなせさんは1919年生まれ、暢さんも1918年生まれだから、ともに戦争を体験している。 ましてや、やなせさんはのちに「アンパンマン」というヒーローを生み出す、そのきっかけにもなった戦争体験であるから、 ドラマでもその時代を避けて通ることはできない。

ドラマで放送された軍隊生活は実際どうであったのか、気になるところだ。

実はやなせさんには自身の戦争体験だけをまとめた本がある。 それが、この『ぼくは戦争は大きらい』。やなせさんへのインタビューをまとめたもので、 インタビューしたのはやなせさんが亡くなる数か月前の、2013年春のこと。 やなせさんはその年の10月13日、94歳で亡くなっている。 そんなやなせさんがどうして戦争の話をする気になったか、 それは若い世代にきちんと伝えておかないといけないという思いだった。

ドラマにも出てくる紙芝居を作成する話(紙芝居の物語も双子の話でドラマはこれを踏襲)やタンポポの根を食べたりする話は、 この本の中にも出てきてやなせさんの実体験のようだ。

今年(2025年)は戦後80年。

やなせたかしさんという漫画家の体験を通して、もう一度戦争を振り返ってみるのもいい。

そして、いいたい。「ぼくたちも戦争は大きらい」と。

(夏の雨さん 70代以上 パパ 埼玉県)

あまん きみこさん/主な作品『ちいちゃんのかげおくり』『おにたのぼうし』

あまん きみこ

1931年満州に生まれる。坪田譲治主催の童話雑誌「びわの実学校」の同人となり、1968年『車のいろは空のいろ』で第1回日本児童文学者協会新人賞、第6回野間児童文芸推奨作品賞を受賞。作品に『おにたのぼうし』(ポプラ社刊)『きつねのみちは天のみち』(大日本図書刊)『ふうたのはなまつり』(あかね書房刊)他多数。エッセイ集に『空の絵本』(童心社刊)がある。京都府在住。

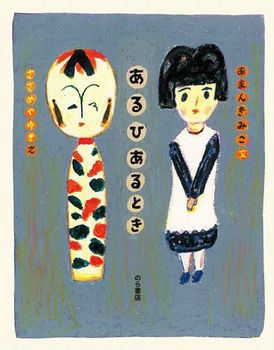

戦争の悲しい想い出 こけしの「ハッコちゃん」

あまんきみこさんが 第二次世界大戦の時 中国の大連での生活をしていた 地図が細かく描かれていて 日本は、満州国で生活していた人がたくさんいたのですね

ひとりっこのあまんさんは 人形が友だちだったのですね

こけしのはっちゃんは特別お気に入りで 肌身離さず持っていたのですね

戦争はイヤです! 空襲警報で 防空壕に入った時の不安

戦争が終わっても なかなか日本に帰れず 寒い冬を過ごし

ストーブの燃料がなく いろんなものを燃やして 暖かくしていたこと 本当に辛いですよね!

大切なお友達の こけしのはっちゃんも燃やされてしまいました

悲しかったことでしょうね!!

あまんさんの戦争体験を絵本に書かれ 私たちに届けてくださいました

子どもたちにも 戦争の悲しさを伝えるためにも読み継ごうと思います

(にぎりすしさん 60代 その他の方 京都府)

戦争のエピソード

黒い犬が思い出させる戦争体験もあるのですね。

終戦後、中国からの引き揚げでは飼い犬を連れ帰ることはできなかったのです。

細やかなエピソードのように思えますが、もっともっとつらい記憶があって、それらに追いやられていた思い出のような気がします。

今だから、思い出せることも大切だと思います。

(ヒラP21さん 70代以上・その他の方 )

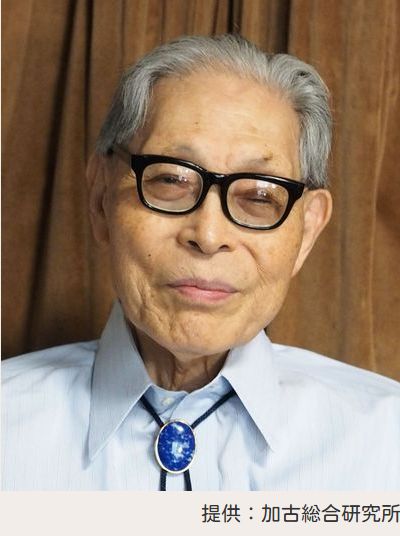

かこ さとしさん/主な作品『だるまちゃんとてんぐちゃん』『からすのパンやさん』

加古里子 1926(大正15)年福井県武生町(現・越前市)生まれ。1948年東京大学工学部卒業。工学博士。技術士。 民間化学会社研究所に勤務しながら、セツルメント活動、児童文化活動に従事。1959年から出版活動にかかわり、1973年に勤務先を退社後、作家活動とともに、テレビニュースキャスター、東京大学、横浜国立大学などで児童文化、行動論の講師をつとめた。 また、パキスタン、ラオス、ベトナム、オマーン、中国などで識字活動、障がい児教育、科学教育の実践指導などを行い、アメリカ、カナダ、台湾の現地補習校、幼稚園、日本人会で幼児教育、児童指導について講演実践を行った。 『だるまちゃんとてんぐちゃん』『かわ』(福音館書店)、『からすのパンやさん』(偕成社)、『富士山大ばくはつ』(小峰書店)など、500冊以上の児童書の他、『伝承遊び考』(全4巻・小峰書店)など著書多数。 土木学会著作賞、日本科学読物賞、児童福祉文化特別賞、菊池寛賞、日本化学会特別功労賞、神奈川文化賞、川崎市文化賞、日本児童文学学会特別賞、日本保育学会文献賞、越前市文化功労賞、東燃ゼネラル児童文化賞などを受賞。

太平洋戦争のとき、高校生だったかこさんが体験した実話

かこさとし未発表作品、ついに刊行!

倉庫に眠っていた、かこさとし未発表作品は、コロナでステイホームの期間中、

加古総合研究所の鈴木万里さん(かこさとし長女)が作品整理中に見つけたものです。

この作品の最初の原稿執筆が1953年、なんと構想から実に68年、

半世紀以上を経て初めて世に出るオリジナル作品です。

テーマは、かこさんが終生、憎んでいた「戦争」です。

太平洋戦争のとき、高校生だったかこさんが体験した実話です。

戦争の悲惨さに怒り震えるかこさんが、いつまでも忘れないようにと

子どもたちに伝えようとした作品です。

平和を願うかこさんの強い思いが込められています。

子どもたちの未来を考えるすべての皆さんに、天国のかこさんからの贈り物です!

かこさとしさんの戦争体験から 戦争は起こしてはいけません!

かこさとしさんは たくさんの本を届けてくれました

だるまちゃんシリーズは子どもたちが大好きな本です

どろぼうがっこうの絵本などたくさん読んでいます

「秋」 この絵本は 長女の鈴木万里さんが 2021年7月27日出版してくださいました

かこさとしさんが1944年 日本が戦争をし終戦する1年前の秋のことです

秋の季節が大好きだった かこさとしさんは 18才で軍需工場で戦車の部品などを作る仕事をしていたのです

そこで 盲腸炎になった体験が書かれています

戦争は 食べるものもなく かぼちゃを栽培して食べ物を作ったりみんなが大変な苦労をしたこと 病院の先生に手術してもらったこと 戦史した人々のことなど 悲しいことがたくさんありました!

そして 戦争が終わった後も 戦争のない 大好きだった秋のことを思いつつ絵本を書かれいたのですね

この「秋」の絵本は 万里さんが 出版してくださいました

今はコロナで世界中が大変です!

しかし 戦争は人間が殺し合う悲しい事実です(戦争のない世界を!願いつつ・・・)

地球上に生きる私たちは 今 地球温暖化の問題も大きいです

科学が発達し発展し・・・・

しかし 人間が便利さを追求し 世の中が便利になった産物でもあるような・・・・

この本を読んで これからの 地球のこと 宇宙のことなどをいろいろ考えさせられました

(にぎりすしさん 60代 その他の方 京都府)

ずっと戦争のない、美しい秋を願って

「敗戦のとき、僕は十九歳でした。」

こんな書き出しで始まるのは、絵本作家かこさとしが子供たちに残したメッセージ『未来のだるまちゃんへ』の「はじめに」の文章です。

その文章の中で、かこはかつて軍人を希望しながらも近視が進んでなれず、一方で軍人を志した同級生の多くが戦死し、絶望の淵にあったことを告白しています。

そんなかこを救ったのが、子供のためにできることをしようと決意したことだったのです。

かこは、昭和二十年から自身の人生が始まったのだといいます。

この絵本は、「ちいさいときから、秋が大好き」だったかこが昭和28年に描いた作品です。

タイトルの「秋」には、かこには珍しくピンクのクレヨンが使われていました。

そんな色やタイトル、あるいは書き出しの秋の魅力を描いた数ページとうってかわって、この作品は戦争への嫌悪を描いた、かこの思いが強く出た反戦絵本といえます。

敗戦間近の19歳の秋、かこは盲腸炎で入院をしていました。

そこで、お世話になった医師が軍隊に召集され戦死することやアメリカの戦闘機と戦った負けた日本兵が落下傘が開かず墜落する様などを体験します。

かこは思います。

「青い空や澄んだ秋晴れは、戦争のためにあるんじゃないんだ。」と。

最後のページには、戦争のない秋に咲く美しい秋桜が描かれています。

それこそが、かこが願った世界でした。

絵本の最後に、かこの長女である鈴木万里さんがこの作品の出版にいたる経緯を記しています。

(夏の雨さん 60代 パパ 埼玉県)

角野 栄子さん/主な作品『魔女の宅急便』『小さなおばけ』

1935年東京都生まれ。早稲田大学教育学部英語英文科卒業。日本福祉大学客員教授。1984年に路傍の石文学賞を受賞。「おおどろぼうブラブラ氏」(講談社)でサンケイ児童出版文化賞大賞、「魔女の宅急便」(福音館書店)で野間児童文芸賞と小学館文学賞を受賞。絵本に「ケンケンとびのけんちゃん」(あかね書房)、「ぼくびょうきじゃないよ」(福音館書店)、童話に「ちびねこチョビ」(あかね書房)など作品多数。

『魔女の宅急便』の著者・角野栄子さんが描き下す、9歳の少女の戦争物語

太平洋戦争のさなか、幼くして母を亡くしたイコは父の再婚相手とともに疎開する。家のそばにある、暗く大きな森のトンネルで、脱走兵が自殺した噂を耳にするが……。

みんなに読んでもらいたい

著者角野栄子さんの自伝的小説なんだと思います。

物語は、太平洋戦争がはじまり、終戦するまでの、

そう長くない期間のお話なのですが

そこに会った日常がどんどん変わっていくさまが

淡々とつづられています。

5歳で母を亡くした、主人公のイコ。

仕立て屋の祖母タカとの暮らし。

父の再婚相手(継母)の光子さんとの、

どこか他人行儀なもどかしい関係。

戦争に行ったが、体を壊して帰ってきた父セイゾウさん。

疎開先の友達で、同じ東京からの疎開っ子のカズちゃん。

森に潜んでいるのではないかという脱走兵。

戦争がなければこうはならなかったろうということが次々と起こり

それぞれの人生がゆがめられていく。

歯がゆい思いが伝わってくる。

主人公のイコ目線で書かれているが

私は、後妻の光子さんの気持ちを想像し、それがとても切なかった。

(やこちんさん 50代・ママ 女の子16歳)

田畑 精一さん/主な作品『おしいれのぼうけん』『さっちゃんのまほうのて』

1931 年大阪市生まれ。京都大学中退後、本格的に人形劇にうちこむ。人形劇団プーク・劇団人形座などで活動の後、古田足日と出会い、 子どもの本の仕事をはじめる。主な作品に『おしいれのぼうけん』、『ダンプえんちょうやっつけた』、『ゆうちゃんのゆうは?』『ひ・み・つ』(いずれも童心社)、『さっちゃんのまほうのて』、『ピカピカ』(いずれも偕成社)などロングセラー多数。

戦争が始まった年に生まれた少年の、戦中そして戦後の物語

日本・中国・韓国の絵本作家が手をつなぎ、子どもたちにおくる平和絵本シリーズ。

それぞれの作家がご自身の戦争の体験と真摯に向き合い、自分の国が行ってきた事実と向き合い、

未来の子どもたちに向けて作品を残していきます。

田畑精一さんは、時も国も越えて、はっきりと断言します。

「ぼくは 人を殺すのも、殺されるのも、大きらいです。」

桜の花咲く3月に生まれたぼく。ぼくは何にも知らなかった。その年に侵略戦争が始まり、朝鮮を植民地にしていたことを。やがて桜の花の下で小学校の入学式を迎えたぼく。教科書も授業も新聞もラジオも戦争の色にぬりかえられ、桜の花は軍歌になって町じゅうにあふれた。

「桜の花のように、美しく、ちれ、ちれ!」

ぼくも本気で国のために死のうと思ってたんだ…。

しかし、戦争は終わり、桜も燃え、5人もの子どもを残し父が亡くなり、祖母が亡くなり。もっと多くの人が亡くなり、悲惨な生活の中でぼくにとうとう一つの疑問がうかんだ。

「戦争って、いったい なんなんだ!」

私たちも戦争がおそろしいものだという事は知っているつもりです。でも、本当におそろしいのは子どもたちが何も疑うこともなく、頭の中までも戦争に犯されていくということかもしれません。自分たちの国がたくさんの人たちを殺してきたこと、何も知らずに戦争を加担しようとしていたこと、結果的に大勢の人たちが亡くなり悲惨な結果しか残らなかったこと…それらを知っている今、心に傷を負っている人たちがたくさんいるということです。戦争の残した傷は深すぎます。

やがて大人になったぼくに、桜の老木が語りかけた言葉とは…?

田畑さんが、時に美しく時に激しく描いた「桜とぼく」の物語。

子どもたちと一緒に読んでみてください。

戦争はいかん!

日・中・韓平和絵本です。

作者田畑精一さんの実体験でしょうか。

満州事変が始まった年、1931年さくらの光景の中に生まれたぼく。

さくらの光景の中入学した小学校の教科書にも、「サイタ サイタ サクラガ サイタ」。

もちろん、軍国少年として育つぼくですが、

病気で父が亡くなり、戦後、母とともに極貧の生活をするにつれ、

戦争を疑いだすのです。

もちろん、加害者としての日本も見つめて。

そして、戦後65年たって、桜の木が語ります。

戦争はいかん!

そのセリフが重いです。

さくらの情景と一緒に語られる戦争、子ども時代の体験からにじみ出る言葉だからこそ、

子どもたちも感じ取ってくれると思います。小学校の平和学習にいいと思います。

(レイラさん 40代 ママ 兵庫県 男の子20歳、男の子18歳)

米倉 斉加年さん/俳優、演出家、劇作家としても活躍

米倉 斉加年(よねくらまさかね)

1934年福岡に生まれる。俳優。演出家。『魔法おしえます』『多毛留』で、2年連続ボローニア国際児童図書展グラフィック大賞を受賞。『最後のひと葉』『おとなになれなかった弟たちに…』など、作品多数。2014年逝去。

戦争中に栄養失調で死んだ弟─「戦争」と「飢え」を子どもの目で淡々と描く

子供にも大人にも読んでもらいたい!

自分で読んでみたかったので夜寝る前の読み聞かせに子供達に読みました。

途中から涙があふれて読むのが困難になってしまいました。

戦争での死、飢え、そして母が、兄が弟を想う心。

しみじみと戦争によっておきる悲しみ、つらさを忘れてはいけないなぁと感じました。

戦争のない国で生活している私達、子供達。少しだけ昔にこんな悲惨な戦争がおこっていたという事実は知らなくてはいけないし、子供達に伝えていかなければいけないと思いました。

読み継いでいかなければならない絵本だなぁと思います。

子供にも大人にも読んでもらいたい絵本です。

(ぽよたんハハさん 30代 ママ 茨城県 女の子5歳、男の子3歳)

ヒロユキは栄養失調で死にました

作者の自叙伝でしょうか。

戦争中10歳だった「ぼく」が弟のことを語ります。

生まれたばかりの弟ヒロユキはかわいかったけど、

ひもじさゆえ、悪いと知りながら哺乳瓶のミルクを飲んだこと。

疎開の惨めさ。

淡々と語られるのは、戦時中の人々の現実。

そして弟は栄養失調で亡くなります。

作者は、その時のひもじさを一生忘れない、と記します。

いいえ、それ以上に、日本が他国に与えたひもじさに想いを寄せます。

静かな絵の中に、力強いメッセージを感じます。

(レイラさん 40代 ママ 兵庫県 男の子12歳、男の子10歳)

向田 邦子さん/主な作品『時間ですよ』『阿修羅のごとく』

向田邦子(むこうだくにこ)

1929(昭和4)年、東京生れ。実践女子専門学校(現実践女子大学)卒。人気TV番組「寺内貫太郎一家」「阿修羅のごとく」など数多くの脚本を執筆する。1980年『思い出トランプ』に収録の「花の名前」他2作で直木賞受賞。著書に『父の詫び状』『男どき女どき』など。1981年8月22日、台湾旅行中、飛行機事故で死去。

愛され続ける向田邦子さんの名作『字のない葉書』を、人気作家の角田光代さんと西加奈子さの最強コンビで 美しい絵本

【教科書にも載っている実話を絵本化!】

このお話は・・・

脚本家、エッセイスト、直木賞作家である

故・向田邦子の作品の中でもとりわけ愛され続ける

名作「字のない葉書」(『眠る盃』所収、1979年講談社)が原作。

戦争中の、向田さん一家のちいさな妹と、

いつも怖いお父さんのエピソードを綴った感動の実話です。

向田邦子さんのちいさな妹・和子さんが主人公。

ぜひお子さまと語り合って欲しい作品です。

【あらすじ】

戦争時代、ちいさな妹が疎開するとき、

お父さんはちいさな妹に、

「元気なときは大きな○を書くように」と、

たくさんのはがきを渡しました。

しかし、大きな○がついたはがきは、

すぐに小さな○になり、やがて×になり・・・。

忘れられないお話です

幼くて、自分では字の書けないだろう娘のために、沢山のはがきを持たせて疎開させた両親。

子供の安全と幸せを願って疎開させた筈なのに、疎開して、安全だったかもしれないけれど、幸せではなかったことをはがきを通して知ることになります。

戦争中ですから、家族がみんなで一緒にいることが幸せにつながるとは限りませんが、このお話を読んでいると、戦時中の人間の心の厳しさや、生き抜くための選択をしなければならなかった苦しさに触れることになります。

今の時代が平和だからこそ、考えさせられることがある。

そんなお話ではないかと思います。

(hime59153さん 40代 ママ 三重県 男の子10歳)

素晴らしい絵本です

原作「字のない葉書」を読んだ時、ページを追うごとに戦争のもたらす悲しみがひしひしと伝わってきて思わず涙がこぼれました。角田光代さんと西加奈子さんのお二人がこの名作を絵本で再現されたとのことでどのような雰囲気になっているのか興味深く読ませていただきました。

子どもが読んでも分かりやすい説明を補いながら、原作の大筋を損なうこともなく素晴らしい絵本でした。戦争は悲惨で残酷なものですが、こちらのお話は不安や悲しみの中にも家族全員無事だったことが本当に大きな救いとなっていて冷静に戦争について考えることができるように思います。

西加奈子さんの挿絵も文章との相乗効果で訴えかけてくるものがあり、この短いお話の中でも多くの情景が浮かんできます。涙が出てしまいそうで読み聞かせはできないので、子どもの手の届くところに置いて自然と読んでくれたらいいなと思います。

(ouchijikanさん 40代 ママ 東京都)

外国の作家が体験した戦争

戦争は日本だけで起きていたわけではありません。海の向こうでも、世界中が戦火の中にありました。

ここからは、外国の作家が体験した戦争についての本を紹介します。

ユリ・シュルヴィッツさん/主な作品『よあけ』『あめのひ』

ユリ・シュルヴィッツ(Uri Shulevitz)

1935年ポーランド ワルシャワ生まれ。1959年アメリカに渡り、2年間ブルックリンの絵画学校で学ぶ。「空とぶ船と世界一のばか」(岩波書店刊)でコルデコット賞受賞。他に「あめのひ」(福音館書店刊)などの作品がある。東洋の文芸・美術にも造詣が深く、この「よあけ」のモチーフは、唐の詩人宗元の詩「漁翁」によっている。

ユダヤ人である絵本作家のユリ・シュルヴィッツが、ナチスドイツ軍の攻撃のあとポーランドを脱出し、各地を転々とした日々の生々しい記憶

生きのびられたのは偶然(チャンス)だった

ぼくと家族が生きのびたのは、まったくの偶然(チャンス)だった。

『よあけ』や『あめのひ』など、日本でもよく知られる絵本作家、ユリ・シュルヴィッツ。ユダヤ人である彼が第二次世界大戦にまきこまれたのは、まだ4歳の頃でした。ナチスドイツ軍の攻撃のあと、ポーランドを脱出し、家族とともに各地を転々とした日々の生々しい記憶を、豊富なイラストとともに描き出します。

【編集担当からのおすすめ情報】

この本は、ポーランド生まれのユダヤ人で、絵本作家のユリ・シュルヴィッツが、第二次世界大戦での体験をつづったものです。彼が戦争や迫害、寒さや飢え、病気など、さまざまな困難をくぐりぬけていくときの支えとなったのが、絵を描く楽しさでした。どんな土地へ行っても絵を描いていた少年は、大人になってアメリカにわたり、絵本作家になります。そして、『空とぶ船と世界一のばか』『よあけ』『ゆき』など、日本でもおなじみの数々の名作絵本を世に送りだしました。

絵本作家としての原点になったともいえる日々を描いた自伝絵本

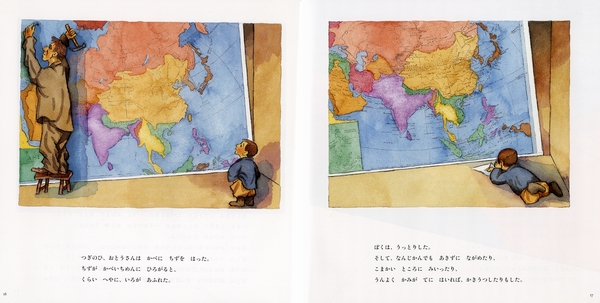

作者の、画家として歩み始める原点を描いた自伝絵本。

戦争で故郷を追われ、過酷な暮らしをしていた時期、父親の持ち帰った世界地図が少年だった作者にパン以上のものを与えた。

地図のチカラ

これはユリ・シュルビッツ氏が実際経験したお話を絵本にしたものです。

戦禍の中で4歳のシュルビッツ氏の家庭はその日の食べるものにも

困り果てている状態。

そんな中で地図を買ってきたお父さんの気持ち。

それを受け止めるシュルビッツ少年の気持ち。

私は想像することしか出来ませんが

とてつもなく貧しくひもじい思いをしながらも

心は豊かだったのかなあと思いました。

その後絵本作家になったシュルビッツ氏が豊かな発想ですばらしい絵本を発表している礎になったものはこのお父様なのかもしれない・・・と漠然と考えました。

6歳の娘には少し難しいようでしたが

地図って面白いなーと言ってました。

(さえら♪さん 40代 ママ 大分県 女の子6歳)

自伝です

戦争を追われて

よその国に行き貧しいながらも

生き抜いたという作者の自伝絵本です。

食べるものもないのに

お父さんはある日ちずを買ってきました。

同居している夫婦は食事をしているのに

地図を買ってきてしまったせいで

その日の食事はなく怒るのです。

でもその地図が少年にもたらしたのは

素晴らしく強い生きる力でした。

地図の前で様々な国を想像し地図に入っていくような

どこにでも行けるようななんでも食べれるような

すてきな空想の旅をもらたしたのです。

お父さんは本当に素敵なものを買ってきました。

私たちは貧しさをしらない時代に生まれ

何不自由なく生活してます。

でもそこにこの少年のような強い生きる力はあるでしょうか?

豊かであることに安心しものにあふれることに慣れてしまっている

日常をすこし反省しながら読みました

(らずもねさん 30代 ママ 東京都 男の子7歳、男の子5歳)

戦時下空腹を超えて

『HOW I LEARNED GEOGRAPHY』が原題。

『よあけ』『ゆき』の作者ユリ・シュルヴィッツの自伝的作品です。

ポーランド生まれですが、戦時下の空襲でトルキスタン(今のカザフスタン)に移住していた

4~5歳の頃のエピソード。

貧しい異国生活の中、「ぼく」のお父さんは買い物に出かけ、

パンの代わりに大きな世界地図を買ってきたのです。

お腹をすかせた「ぼく」は父を恨みますが、

やがてその地図のおかげで世界中を想像することができ、

ひもじさも貧しさも忘れることができたのです。

不思議な地名の中には、日本のものも含まれているようで、

妙な縁を感じてしまいます。

『よあけ』『ゆき』の時に感じた、静寂の世界観が、何となく理解できたような気がしました。

戦時下にあっても、子どもらしい生き抜く力が、彼の画才の原点のような気がしました。

自身が10才、13才の時の絵が巻末にありますが、

この完成度を見るだけでも、戦時下を生き抜いた子どもの姿が伝わってきます。

また、お父さんの決断にも考えさせられるものがありました。

(レイラさん 40代 ママ 兵庫県 男の子16歳、男の子14歳)

アストリッド・リンドグレーンさん/主な作品『長くつ下のピッピ』『やかまし村の子どもたち』

アストリッド・リンドグレーン(Astrid Lindgren)

1907~2002年。スウェーデンのヴィンメルビューに生まれる。田園地帯の小さな農場で4人兄弟の長女として、幼い頃から大自然とともに幸福な子ども時代を過ごしたという。1944年『ブリット・マリはただいま幸せ』(徳間書店)で出版社主宰の少女コンテストの二等賞を得てデビュー。以降、児童書の編集者として働きながら多くの作品を発表し続けた。1945年には、彼女の娘の為に話して聞かせていたという『長くつ下のピッピ』を執筆、以降『やかまし村の子どもたち』『名探偵カッレくん』のシリーズ、『ミオよ、わたしのミオ』『はるかな国の兄弟』(以上岩波書店)など、彼女が生み出した世界中で愛されている物語は130作品以上にのぼり、「こどもの本の女王」と呼ばれた。 1958年には『さすらいの孤児ラスムス』で国際アンデルセン賞を受賞。2002年には、スウェーデン政府が彼女を記念して、児童青少年文学賞である「アストリッド・リンドグレーン記念文学賞」を創設。2005年に日本人初として荒井良二が受賞したのも記憶に新しい。

戦争中立国スウェーデンに住む子育て中の女性が観察し続けた戦況を記述した、類まれなる戦争日記

作家デビュー以前のリンドグレーンが書いた類まれな日記を全文初公開.中立国に住む子育て中の女性がとらえた戦争と家族の日常。

そんな中生きてきた方なのですね。

「長くつしたのピッピシリーズ」「やかまし村のこどもたちシリーズ」「名探偵カッレくんシリーズ」、我が家の子供もアストリッド・リンドグレーンさんの作品が大好きでたくさん読んでいます。

彼女は児童文学作家でもあり子育てをする母親でもあったのですよね。

戦争中の女性目線・母親目線で書かれた彼女の日記に興味がわきました。

彼女の作品の子供らしさや温かさって、そんな経験からくるのかも知れませんね。

(まゆみんみんさん 40代・ママ 女の子10歳)

トミー・ウンゲラーさん/主な作品『すてきな三にんぐみ』『ゼラルダと人喰い鬼』

トミー・ウンゲラー(Tomi Ungerer)

1931年フランスのストラスブール生まれ。1956年にアメリカに移住し、画家・漫画家・絵本作家や広告美術など幅広く活躍。ヘラルド・トリビューン賞、国際アンデルセン賞画家賞等を受賞。主な絵本に、『すてきな三にんぐみ』(偕成社)、『ぺちゃんこスタンレー』(あすなろ書房)、『へびのクリクター』(文化出版局)、『ゼラルダと人喰い鬼』(評論社)などがある。

テディベアの目線から語られるユダヤ人一家の物語

ぼくはオットー。ドイツで作られた、ほんもののテディベア。なかよしの少年デビッドとオスカーと三人で、楽しい日々をすごしていた。ある日、ユダヤ人だったデビッドは、両親と強制収容所に送られてしまう。そして数十年後…。この本は、ぼくたち三人の物語を伝える、ぼくの自伝です。

静かに切り裂かれる日常

ウンゲラーの作品であるということを後になって知りました。

でもウンゲラー作ということを意識せずに読んでも、考えさせられる深い絵本です。

まず冒頭で不気味さを感じました。

戦争が始まり、デビット家族が連行されていくシーン。

とても自然なのです。昨日まで普通にいっしょに遊んでいたのに、ある日突然、引越しでもするかのように友達の家族がいなくなるのです。

私たちは日常に戦争という脅威が起こるわけがないと信じて生きています。デビットやオスカーもそうだったのではないかと思います。

そうだったはずなのに、唐突に日常を切り裂く悲劇が静かにおとずれる。

戦争だけではありません。不良少年たちやホームレスの老婆など、テディベアのオットーはさまざまなものに対峙していくことになります。

息子は、もう、ずっとずっと昔に戦争は終わったのだから、自分は関係ないと言います。

私も幼いころ、そう思って大きくなりました。

けれど実際に今この瞬間にも、世界ではさまざまな悲劇が起きています。

一人ひとりに悲劇を止める力はなくても、それは深く悲しくおろかなことであるという事実を伝えていくことが重要なのだと、改めて考えさせられました。

(PDさん 30代 ママ 兵庫県 男の子8歳)

イ サンクムさん/主な作品『山になった巨人 - 白頭山ものがたり』

イ・サンクム(李相琴)

1930年、広島県に生まれる。1955年、ソウルの梨花女子大学教育学科を卒業。のち、同大学大学院修士課程、延世大学大学院博士課程を修了。1987年、お茶の水女子大学学術博士学位を取得。1957年以降、母校梨花女子大学の教壇に立ち、1995年に定年退職。現在同大名誉教授。ロサンゼルス在住。

(『福音館文庫 半分のふるさと』(福音館書店)著者プロフィールより転載)

広島で生まれ15歳までを日本で育った朝鮮人の作者による躍動感あふれる自伝。坪田譲治文学賞受賞作

韓国と日本、2つの故郷のあいだで揺れる想い

広島で生まれ、戦争の辛苦を経験しながら、終戦の年、15歳までを日本で育った朝鮮人の作者に、母は、”民族の誇りを持って生きよ“と教える。愛憎なかばする日本への想いを胸に、祖国への愛にも目覚めはじめるさまを描く、躍動感あふれる自伝。「待つということがどんなに大切な体験であったかを、私は私の生涯を通じて、すでに何度も確認している」という実感が、日韓間の真の相互理解の道すじを示す。坪田譲治文学賞、産経児童出版文化賞・JR賞受賞作。

戦争体験から作られた絵本

ご自身の体験ではなくとも、寄せられた作文やご家族の被爆体験から生まれた作品もあります。

「伝えたい」という思いから生み出された作品たちみ込められた願いを、ぜひ感じ取っていただけたらと願います。

岩崎 ちひろさん/主な作品『戦火のなかの子どもたち』『窓ぎわのトットちゃん』

岩崎 ちひろ(いわさきちひろ)

1918年12月15日生まれ。福井県出身。岡田三郎助、中谷泰、丸木俊に師事。 代表作に絵本「あめのひのおるすばん」(至光社)、「戦火のなかの子どもたち」(岩崎書店)、「おふろでちゃぷちゃぷ」(松谷みよ子 文 童心社)、「ことりのくるひ」(至光社) 挿絵の作品で「窓ぎわのトットちゃん」(黒柳徹子 著 講談社)などがある。 1950年 紙芝居「お母さんの話」(稲庭桂子 文 教育紙芝居研究所)で 文部大臣賞、1959年 紙芝居「お月さまいくつ」(稲庭桂子 文 童心社)で 厚生大臣賞、 1973年「ことりのくるひ」(至光社)でボローニャ国際児童図書展グラフィック賞を受賞。 1956年 小学館児童文化賞受賞。

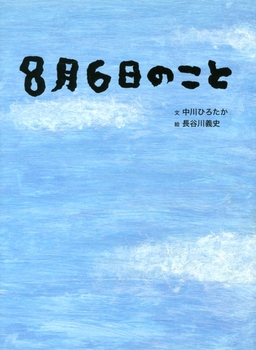

1945年8月6日。両親や友を失った被爆者たちの詩と作文に、岩崎ちひろさんが鎮魂の絵を添える

中川 ひろたかさん/主な作品『おおきくなるっていうことは』『さつまのおいも』『虹』

1954年埼玉県大宮市生まれ。日本ではじめての男性保育士として、5年間千早子どもの家保育園に保父として勤務。1987年、みんなのバンド「トラや帽子店」を結成。リーダーとして活躍。「みんなともだち」「世界中のこどもたちが」などは、たくさんの子どもたちに歌われている。1995年「さつまのおいも」(童心社刊)で絵本デビュー。「たなばたプールびらき」他ピーマン村の絵本シリーズ(童心社刊)、「わりとけっこう」(絵本館刊)などの作品がある。絵本「ないた」で日本絵本賞受賞。絵本作家、詩人の他にも、ラジオDJなど、多方面で活躍中。

戦争を知らないからこそ読みたい

息子が1年生になり、そろそろ戦争のことも勉強しても

よい年頃かと思い終戦記念日に合わせて借りてきました。

いつもの面白おかしい中川ひろたかさんの絵本とはかけ離れた

とてもまじめで重い1冊です。

おにぎりをお兄さんに届けたとき

本当はダメなことで上官に見つかると怒られるから

マスクをつけて食べたとか・・・

町が焼け焦げでお兄さんを探すどころか歩くこともできなかったとか。

私自身もそうですが息子も戦争を知りませんし

これから先も戦争をすることなどないように

絵本で少しずつでも戦争の悲惨さを感じてもらいたいです。

息子も真摯に聞いていました。

数少ない戦争をテーマにした絵本です。

是非手にとって頂きたいです。

(ホワイトチョコさん 30代・ママ 男の子6歳、女の子1歳)

実体験のリアリティ

中川ひろたかさんのお母さんと伯父さんの実体験に基づいた作品です。

題名でわかるように、広島の原爆のことです。

16歳だったお母さんは、兄であり兵隊だった伯父に時々こっそり差し入れをしに行っていたのです。

その日、離れた島から、異常を察したものの、

お母さんは1週間後差し入れをしに兄を訪ね、惨状を知るのです。

長谷川さんの絵は、兵隊さんの様子や軍舎の雰囲気を活写していますが、

その日の様子は、その絵の迫力が違います。

抽象的に描かれた残像は、怖い印象ではなく、ひたすら、淡々と事実を伝えてくれています。

兄に会えなかった、という事実だけが物語ってくれています。

表紙の、穏やかな瀬戸内海の色で表現した平和への想いが伝わってきます。

原爆関連の作品は、とかく凄惨な重い印象を与えるものが多いのですが、

この作品は、瀬戸内海の海の穏やかさを通して語る、という視点で、

淡々とメッセージを受け取ることができるような気がします。

これが実体験であったこと、それを伝えなければ、という中川さんの思いを感じました。

そっと、子どもたちに手渡してあげてほしいです。

(レイラさん 40代 ママ 兵庫県 男の子18歳、男の子15歳)

作家の思いが詰まったアンソロジー

多くの作家たちの思いを詰め込み一冊の本としてまとめたアンソロジー作もおすすめです。

作家たちの平和への切なる願いが詰まった一冊を、ぜひどうぞ。

19人の子どもの本の作家が戦争を伝える、渾身のドキュメンタリーアンソロジー

長新太/和歌山静子/那須正幹/長野ヒデ子/おぼまこと/立原えりか/田島征三/山下明生/いわむらかずお/三木卓/間所ひさこ/今江祥智/杉浦範茂/那須田稔/井上洋介/森山京/かこさとし/岡野薫子/田畑精一

子どもの本の作家19人が、描き下ろしの文と絵で子どもたちに戦争を伝える渾身のドキュメンタリーアンソロジー。

児童文学作家8人にインタビューし、戦争の姿を子どもの目から伝える

神沢利子さん、森山京さん、あまんきみこさん、三木卓さん、角野栄子さん、三田村信行さん、那須正幹さん、岩瀬成子さん、児童文学作家8人にインタビューし、戦争の姿を子どもの目から伝える。巻末に関連年表と地図も掲載。装画=長谷川集平

<目次>

国境のある島で暮らして 神沢利子

ふりむくと戦争があった 森山京

少女時代を満州で過ごして あまんきみこ

「ほろびた国」での少年時代 三木卓

雪国での集団疎開 角野栄子

戦中戦後の思い出から 三田村信行

広島に生まれて 那須正幹

米軍基地のある町から見た戦争 岩瀬成子

戦時中に子ども時代を過ごした児童文学作家と画家たちによる、平和への熱い祈りをこめた戦争体験記

戦争の最大の犠牲者は、子どもだといわれます。これは太平洋戦争の時代に、その最も過酷な少年期を生きぬいた児童文学の作家と画家が、平和への熱い祈りをこめて、戦争を知らない現代の子どもたちにつたえるメッセージです。寺村輝夫、佐藤さとる、山下明生など児童文学作家たちが、戦後30年の、記憶も心の傷もまだ新しいときに刊行された本を再編集して復刊。戦後80年の今こそ読むべき、鮮烈な体験記録集です。

昭和20年8月15日─太平洋戦争に一応のくぎりがついた日、戦火の中をくぐりぬけてきた作家たちは、どんな気持ちでこの日を迎えたのでしょうか。現代の子どもたちに語りつたえる、鮮烈な体験。神沢利子、灰谷健次郎など児童文学作家たちが、戦後30年の、記憶も心の傷もまだ新しいときに刊行された本を再編集して復刊。戦後80年の今こそ読むべき、鮮烈な体験記録集です。

「思い出すのもいやなくらい、重苦しい時代ふだったけれど、それを今の子どもに伝えるのが私たちの責任なのですね……」児童文学作家と画家たちが、平和への熱い祈りをこめた戦争体験記。戦後30年の、記憶も心の傷もまだ新しいときに書かれた貴重な文章に、難しい言葉に注をつけるなどして、戦後80年の今の子どもたちに伝わるよう再編集しました。今こそ読んでほしい鮮烈な記録集です。

61人の絵本作家がそれぞれに描いた平和へのメッセージが、1冊の本に

戦争なんか大きらい!みんなに伝えたいです

図書館で見つけました

2015年に「戦争なんか大きらい!~絵描きたちのメッセージ」展61人の画家が平和の思いを表現した61枚の絵に大切な憲法の条文をそえて一冊の本になったのです

はしめの田畑精一さんの言葉

憲法を守るすなわち平和な世の中を守り続ける思いが伝わります

憲法99条の条文の後に 藤田ひおこさんが「決めた人が先に行くんでしょ」と書かれていました

「死なないで 殺さないで!」「戦争はすべての人を罪人にする」

ある映画の中で忘れられないセリフのひとつです。と書かれていました

太平洋のカナリア諸島のグランカナリア島に日本国憲法を記した高さ3メートル幅2メートルの碑が建っているそうです

訪れてみたいです

私は戦争には反対です

だから今憲法を変えようとしている我が国の政府の改憲の方向には絶対に反対です!

この本を皆さんに是非読んでいただきたいと思います

そして、平和がいかに大切かを子ども達に伝えてほしいと願います

私もその一人となります

(にぎりすしさん 60代・その他の方 )

戦火から子どもたちを守るために

アジア太平洋戦争の終戦から80年たった今も、世界では戦禍が続いています。

いつの時代も戦争の一番の犠牲者は子どもたちです。

戦火から子どもたちを守るためにも、戦争の恐ろしさと平和の大切さを次の世代に伝えようという強い思いから生み出された作品たちを、ずっと読み継いでいければと願っています。

洪愛舜(ほん えすん)

|

この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |

絵本・本・よみきかせ

絵本・本・よみきかせ

あそび

あそび